二十四節気のひとつ「大雪」とは? 2025年の大雪の時期や意味、食べ物、風習、七十二候など、知っておきたい豆知識をご紹介します。

2025年の大雪はいつ?

2025年の大雪は12月7日。期間でいうと12月7日~12月21日です。

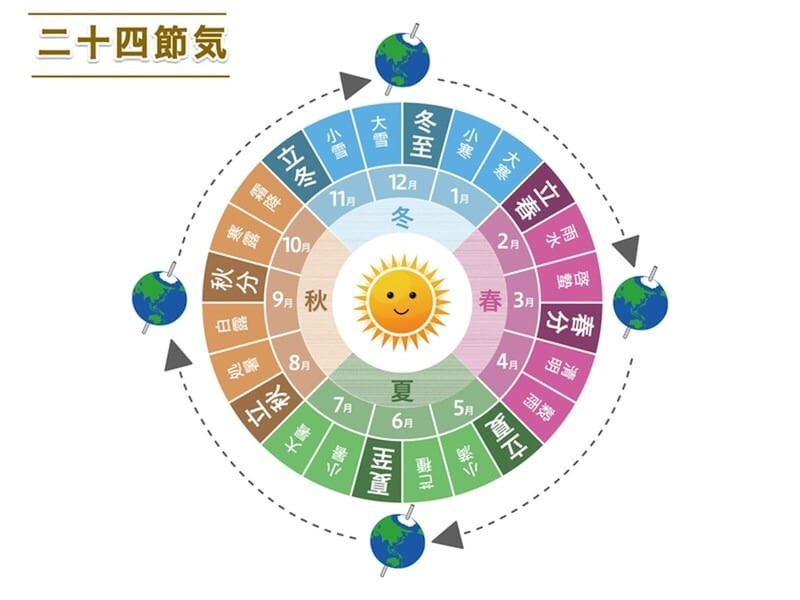

二十四節気は季節の移り変わりを知るためのもので、約15日間ごとに24に分けられています。大雪は毎年12月7日頃~12月21日頃にあたりますが、日付が固定されているわけではありません。二十四節気は1年を太陽の動きに合わせて24等分して決められるので、1日程度前後することがあるからです。

そのため、大雪といっても、「今日は大雪です」のように大雪に入る日をさす場合と、大雪(二十四節気の第21)から冬至(二十四節気の第22)までの期間をさす場合があります。

大雪の読み方、意味

大雪は「たいせつ」と読みます。大雪とは、雪が盛んに降りだす頃という意味で、山の峰々は雪をかぶり、平地にも雪が降る時期です。その字のごとく大雪(おおゆき)になる地域もあります。

2025年の日本気象協会の予想によると、今シーズンは日本海側を中心に局地的な大雪に注意が必要とのこと。気をつけてお過ごしください。

二十四節気では、大雪の前は、わずかな雪が降る頃という意味の「小雪(しょうせつ)」、大雪の次は、1年で最も昼の時間が短い「冬至」となります。

【大雪前後の二十四節気の移り変わり】

小雪 → 大雪 → 冬至

日本にやってくる「冬将軍」

この頃から日本にやってくるのが「冬将軍」。ナポレオンがロシアを侵攻しようとした際に厳寒が原因で敗戦したことから、厳しい寒さを擬人化していうようになりました。

正式には「シベリア寒気団」といい、シベリア方面から到来し、日本海側には降雪をもたらし、太平洋側では乾燥した冷たい空っ風が吹き荒れます。12月初旬とはいえ、2月の「大寒」の頃と同じくらいの寒さになるので、「真冬並みの寒さ」と表現されることも。しっかりと防寒の備えをしておきましょう。

大雪の初侯・次侯・末侯

二十四節気をさらに3つに分けた七十二侯は、大雪の間にこのように移り変わります。

※日付は、2025年の日付です

■初侯:閉塞成冬(そらさむくふゆとなる)12月7日頃

空が閉ざされ本格的な冬になるという意味で、重たい冬の雲が空をふさいでいるかのような、真冬の空のイメージです。

↓

■次侯:熊蟄穴(くまあなにこもる)12月12日頃

熊が穴に入って冬ごもりを始める頃。冬ごもりの間、熊はほとんど食べずに過ごすので、秋の間に食いだめをしておきます。

↓

■末侯:鱖魚群(さけのうおむらがる)12月17日頃

鮭が群がって川をさかのぼっていく頃です。川で産まれた鮭は、海を回遊し、冬になると産卵のため生まれ故郷の川に戻ります。上流を目指し、流れに逆らって遡上する鮭の群れには、自然の神秘を感じます。

大雪の風物詩、食べ物や風習

大雪の頃から雪が盛んに降り出すため、雪国では雪の重みで木々の枝が折れないよう、雪吊りをするところが多くなります。

12月8日は「事八日(ことようか)」といい、「お事汁」という根菜たっぷりのみそ汁を食べ、無病息災を祈る風習があります。また、この日を「事始め」とする地域と、「事納め」とする地域があり、「針供養」をする習わしもみられます。

▷詳しくは「針供養、事八日、お事汁について」をご覧ください。

そして、12月13日は「大掃除」のルーツである「すす払い」の日で、すす払いをしたあと正月準備を始めたので、「正月事始め」とも呼ばれています。現在、大掃除といえば年末ですが、早めにスタートしておくと、年末に慌てずに済みますね。

▷詳しくは「「大掃除」の由来・意味~ちょっとやる気が出る話」をご覧ください。

「お歳暮」も、すす払いが済んでから贈り始めたので、12月13日はお歳暮を贈り始める目安となっています。

▷詳しくは「お歳暮の由来は?時期とマナーのいろは」をご覧ください。

12月も半ばを過ぎると各地で「歳の市」が行われ、正月用品や縁起物が売られます。東京・浅草の浅草寺で毎年12月17日・18日・19日に開催される「羽子板市」が有名です。

▷詳しくは「歳の市について」や「羽根つきの意味や由来・遊び方」をご覧ください。

クマやカエルなどの生き物が冬眠に入るのもこの頃。生き物たちは2月初旬の啓蟄(けいちつ)の頃に活動し始めます。日照時間が短くなると、人間も活力が落ち気味になりがちです。大雪の次の節気は日照時間が1年で最も短い冬至。年末の忙しさも加わり体調を崩しやすくなるので、体調管理をして年末のラストスパートに備えましょう。

【関連記事】