夏至とは1年で最も日が長い日で、太陽がほぼ真上を通ります。今年の夏至はいつ?冬至との関係は?

今年の夏至はいつ? 2025年夏至の日は6月21日

2025年の夏至の日は、6月21日です。北半球においては、1年のうちで最も昼の時間(日の出から日没までの時間)が長くなるため、「1年で最も日が長い日」としておなじみです。夏至の日は太陽の位置が1年で最も高くなるので、日が昇ってから沈むまでの時間が長いわけです。正午頃に太陽がほぼ真上を通るため、大変短い影を見て、夏至を実感する方も多いのではないでしょうか。

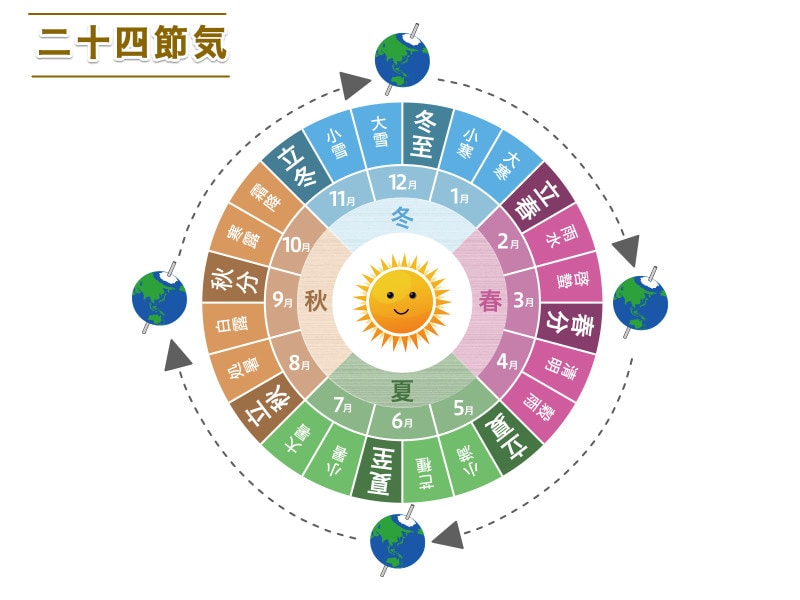

夏至は二十四節気のひとつ

夏至は二十四節気のひとつです。夏至(二十四節気の第10)から小暑(二十四節気の第11)までの期間をさし、毎年6月21日頃~7月7日頃にあたりますが、その節気に入る日をさすこともあります。特に夏至の場合、一般的には「1年で最も昼の時間が長い日」として捉えることが多いです。2025年の夏至は6月21日。期間でいうと6月21日から7月6日です。

また、夏至は立夏と立秋のちょうど真ん中にあたります。梅雨の最中の地域が多いのですが、「夏に至る」と書くように、この頃から夏の盛りに向かっていきます。

夏至と冬至の関係

1年で最も日が長い夏至に対し、1年で最も日が短いのが冬至です

こうした太陽の様子から、夏至は”太陽の力が最も強まる日”であると捉えられ、対する冬至は”太陽の力が最も弱まる日”と捉えられてきました。冬至に柚子湯に入ったり、かぼちゃを食べたりするのは、冬至を境に日がのびていくので、”太陽が生まれかわる日”だと考えられていたからです。

▷詳しくは「今年の冬至はいつ?なぜかぼちゃと柚子湯?」をご覧ください。

なお、南半球は北半球と逆転するので、「1年で最も日が長い日」が冬至、「1年で最も日が短い日」が夏至になります。

夏至の祭り

夫婦岩の間から朝日が昇る二見浦。夏至の神秘的な情景です

日本では、お伊勢参りで身を清める場所として知られる二見興玉神社(ふたみおきたまじんじゃ/三重県伊勢市)で行われている「夏至祭」が有名です。伊勢神宮には太陽を神格化した天照大御神が祀られており、太陽の力が最大になると考えられている夏至の日に、二見浦で夫婦岩の間から昇る朝日を浴びながら禊を行う祭りです。

夏至の風習と食べ物

関西では夏至にタコを食べる風習がみられます

夏至の期間に半夏生があるため、この時期には豊作祈願の食べ物を食べる習わしが各地にみられます。また、麦の収穫を終える頃なので、小麦を使った食べ物を用いるところもあります。

- 各地に、田植えが終わると小麦餅を作り、田の神に供えて食べる習わしが残っています。関西(とくに奈良県や大阪府の一部など)では、この小麦餅を「半夏生餅(はんげしょうもち)」といいます。

- 関西では、稲の根がタコの足のように強く深く広く大地に根付いて欲しいと願い、タコを食べます。

- 福井県大野市では、江戸時代、農作業の疲労回復と盆地特有の蒸し暑い夏を乗り切るために、大野藩藩主が焼き鯖を奨励したことから、「半夏生さば」と呼んで鯖の丸焼きを食べます。

- 愛知では、不老長寿の果物といわれたイチジクを田楽踊りに由来する味噌田楽で食べるところがあります。

- 香川県では、収穫した小麦でうどんを打ち、農作業を手伝ってくれた人たちに振る舞います。(香川県製麺事業協同組合が7月2日を「うどんの日」に制定しています。)

風流な夏至の「短夜」

夜の長さは、季節のめぐりとともに変化します。昼と夜の長さがほぼ同じになる春分から昼の時間が長くなり、夏至にいたると最も夜が短くなります。そこで、夏の短い夜のことを「短夜(みじかよ)」と呼ぶようになり、夏の季語として親しまれるようになりました。平安時代、貴族たちは短い夜をいつくしみ、蛍狩りを愉しんだそうです。清少納言も、「夏は夜。月のころはさらなり、闇もなほ、蛍の多く飛びちがいたる。また、ただ一つ二つなど、ほのかにうち光りて行くもをかし。雨など降るもをかし。」と『枕草子』で綴っています。

今でも夏至の短夜をいつくしむかのように蛍狩りをするところや、最低限の光で短夜を過ごすためのライトダウン、キャンドルナイトなどのイベントをするところがあります。

▷詳しくは「蛍狩りを楽しもう!蛍の豆知識と名所・スポット」をご覧ください。

なお、夏の「短夜」に対し、秋には「夜長」、春には「日永(ひなが)」、冬には「短日(たんじつ)」ということばがあります。

夏至の初侯・次侯・末侯

二十四節気をさらに3つに分けた七十二侯は、夏至の間にこのように移り変わります。※日付は、2025年の日付です。

■初侯:乃東枯(なつかれくさかるる)6月21日頃

夏枯草(なつかれくさ、かごそう)の花が黒ずんで枯れたように見える頃。夏枯草は、うつぼ草の異名です。

■次候:菖蒲華(あやめはなさく)6月26日頃

あやめの花が咲き始める頃。ここでいうあやめは、端午の節句に用いる菖蒲(しょうぶ)ではなく、美しい花が咲く花菖蒲をさしています。

■末侯:半夏生(はんげしょうず)7月1日頃

半夏(はんげ)が生え始める頃。昔は、田植えを終える目安とされていました。半夏は、烏柄杓(からすびしゃく)の異名です。

半夏は烏柄杓の異名で、その姿が柄杓のようにみえることからその名がつきました