2025年の春分はいつ?

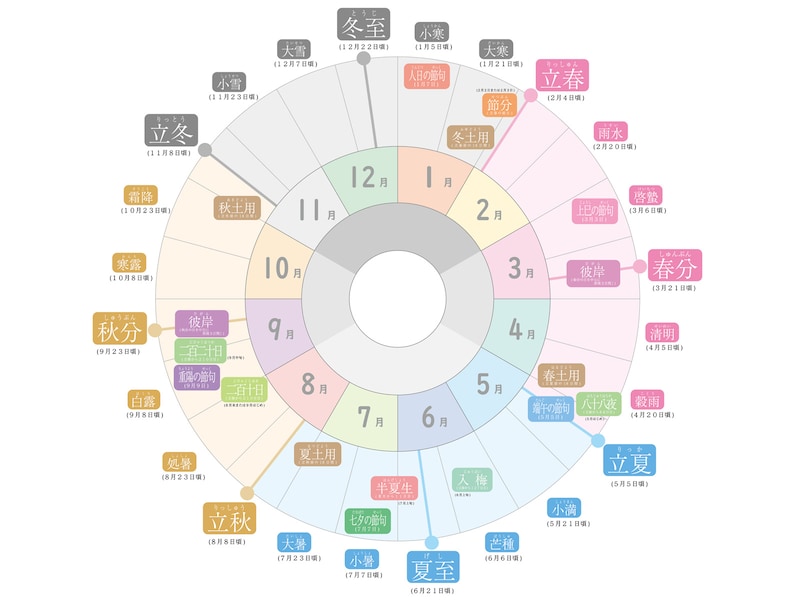

2025年の春分は、3月20日。期間でいうと3月20日~4月3日です。春分は、季節の移り変わりを知るための二十四節気のひとつで、約15日間ごとに24に分けられています。二十四節気は期間のため「春分(二十四節気の第4)」から「清明(二十四節気の第5)」までの期間をさし、毎年3月21日頃~4月4日頃にあたります。

また「今日は春分です」のように各節気に入る日をさす場合もありますが、春分の場合は、国民の祝日「春分の日」になっています。

なお、日付は固定されているわけではなく、年によって変わります。二十四節気は1年を太陽の動きに合わせて24等分して決められるので、1日程度前後することがあるからです。 二十四節気では、春分の前は、土の中で冬ごもりしていた虫たちが活動を始める頃という意味の「啓蟄」、春分の次は、万物が清らかでいきいきとする「清明」となります。

【春分前後の二十四節気の移り変わり】

啓蟄 → 春分 → 清明

春分の日とは?

2025年の「春分の日」は3月20日です。春分の日は、二十四節気の春分に入る日をさしていて、太陽が春分点を通過した日が春分の日となります。太陽が真東から昇って真西に沈むため、昼と夜の長さがほぼ同じになりますが、実際には昼のほうが14分程長いそうです。また、春分の日は彼岸の中日であり、「自然をたたえ、生物をいつくしむ」趣旨の、国民の祝日になっています。

春のお彼岸の過ごし方

春分の日を中日とした前後3日、合計7日間を「彼岸」といいます。秋にも秋分の日を中日とした彼岸があるため、「春のお彼岸(春彼岸)」「秋のお彼岸(秋彼岸)」などと呼び分けることもあります。お彼岸といえば、お墓参りをする風習がありますが、その理由は、太陽が真東から昇って真西に沈むため、西にあるとされるあの世と東にあるとされるこの世が最もつながりやすいと考えられているからです。

▷詳しくは「お彼岸とは?いつ?秋彼岸・春彼岸の時期や供花・彼岸明けって?」

また、春のお彼岸には「ぼたもち」を食べますが、この頃に咲く牡丹の花にちなんで命名されました。

▷詳しくは「お彼岸の「ぼたもち」「おはぎ」どう違う?」

春分の初侯・次侯・末侯

二十四節気をさらに3つに分けた七十二侯は、春分の間にこのように移り変わります。※日付は、2025年の日付です。

■初侯:雀始巣(すずめはじめてすくう)3月20日頃

雀が巣をつくり始める頃。いつも身近にいる鳥としてお馴染みの雀は、枯れ草やわらなどを集めて巣をつくります。この時期、草木の葉が伸び、雀が隠れてしまうほどになることを「雀隠れ」といいます。

■次侯:桜始開(さくらはじめてひらく)3月25日頃

桜の蕾が膨らみ、花が咲き始める頃です。花といえば桜をさすほど日本人に愛されてきた桜。「花冷え」「花曇り」「花筏」「花あかり」など、桜にまつわることばもたくさんあります。

▷詳しくは「花あかりに誘われて……さりげなく桜ことば」 ■末侯:雷乃発声(かみなりすなわちこえをはっす)3月30日頃

雷が鳴り始める頃という意味です。雷は1年中鳴りますが、この頃から夏に向けて増えていきます。春の雷を「春雷」といい、春の訪れを告げ、恵みの雨をもたらす兆しとして喜ばれました。

春分の過ごし方

春分を迎えると、「暑さ寒さも彼岸まで」というように過ごしやすい穏やかな日が続きます。お彼岸やお花見など、まさに、自然をたたえ生命をいつくしむのにぴったりの季節です。春爛漫! 今年の桜をぜひ楽しんでくださいね。▽詳しくはこちらをご覧ください。 また、年度がわりにあたり、卒業、入学、異動、新生活などにも重なるので、1日1日を大事にお過ごしください。

▽詳しくはこちらをご覧ください。