<目次>

2025年の梅雨入り予想は全国的に平年並み、 6月上旬続々と梅雨入り見込み

この先、気になるのは各地の梅雨入りです。日本気象協会が5月16日に発表した「梅雨入り予想」によると、全国的には「平年並みか遅い」梅雨入りとなる見込みです。【2025年梅雨入り予想】日本気象協会 <5月16日発表>

- 沖縄……5月下旬(平年よりかなり遅い)

- 奄美……5月中旬(平年より遅い)

- 九州南部……5月16日(平年よりかなり早い)

- 九州北部……6月上旬(平年並み)

- 四国……6月上旬(平年並み)

- 中国……6月上旬(平年並み)

- 近畿……6月上旬(平年並み)

- 東海……6月上旬(平年並み)

- 関東甲信……6月上旬(平年並み)

- 北陸……6月中旬(平年並みか遅い)

- 東北南部……6月中旬(平年並みか遅い)

- 東北北部……6月中旬(平年並みか遅い)

梅雨入り・梅雨明けの時期はいつ? 新しい平年値

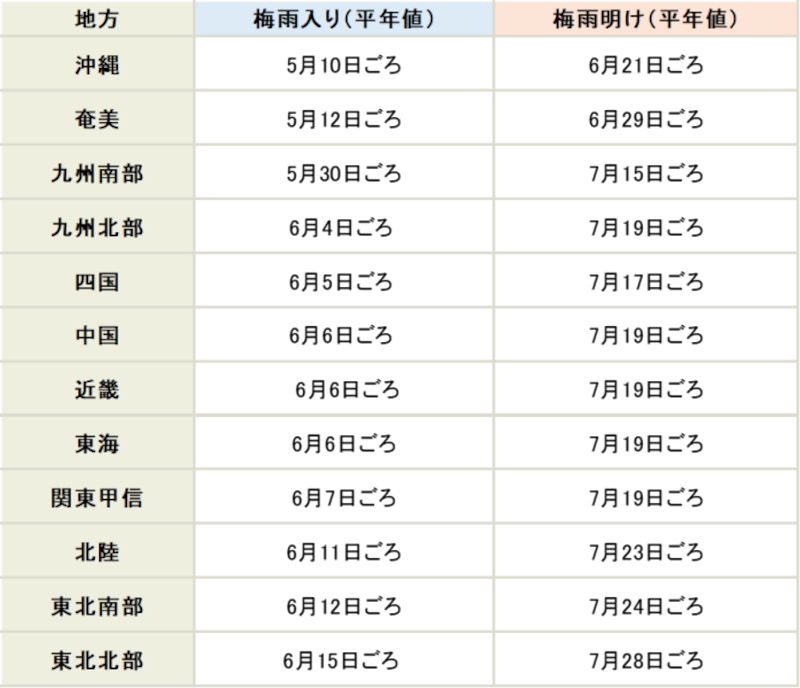

各地の梅雨入り・梅雨明けを発表している気象庁では、30年間の平均値をもって平年値を出し、10年ごとに更新しています。2021年5月19日から新しい平年値に更新されたので、2031年まではこの平年値が使用されます。

梅雨入り・梅雨明けの平年値

新平年値では、旧平年値と比べ、年平均気温が全国的に0.1℃~0.5℃程度高くなったり、降水量が季節によって多くの地点で10%程度多くなったりしていますが、梅雨入り・梅雨明けの時期については、大きな変化はありません。

▶梅雨入りと梅雨明けの速報は気象庁のホームページで確認 ▶昔ながらのアマガエルの雨予報についてはこちらをどうぞ

「梅雨入り」と「入梅(にゅうばい)」ってどう違うの?

梅雨は日本(北海道と小笠原諸島を除く)だけでなく、中国や韓国など東アジアの地域にみられます。北海道でも、俗に「蝦夷梅雨」と呼ばれるものがありますが、それは梅雨前線のしわざではなく長続きもしないため、梅雨には入りません

また、雑節のひとつに「入梅」があります。歳時記を記したカレンダーには、毎年6月11日頃に「入梅」という記述があるはず。つまり、暦の上での入梅の日があるのです。雑節は季節の移り変わりを把握するためのもので、「節分」「彼岸」「八十八夜」なども雑節です。雑節の「入梅」は、現在は太陽の黄経が80度に達した日ですが、以前は立春から数えて135日目、さらに昔の暦では「芒種」のあとの最初の「壬(みずのえ)の日」とされていました。雑節の入梅は、実際の梅雨入りとは異なりますが、農作業の目安として重要視されてきました。

ちなみに、「梅雨明け」を表すことばに「出梅(しゅつばい)」があります。

▶梅雨に関する素敵なことばはこちら ▶日本人の虹の見方も素晴らしいです

梅雨に役立つ、おばあちゃんの知恵

梅雨は春から夏へと移るための大切な季節。梅雨ならではの悩みもあれば、楽しいこともありますね。毎年巡ってくるものなので、昔の人は上手に暮らしに組み込んで生活していました。まず、梅雨の楽しみといえば梅。「梅雨」「入梅」の語源でもあるように、この時期は梅が実ります。昔から梅は「三毒(食べものの毒・血液の毒・水の毒)」を断つといわれる健康食で、「梅仕事」といって、梅酒や梅干し作りが欠かせませんでした。また、梅干し作りに使う赤じそも旬なので、しそジュース作りも楽しいものです。

また、食中毒対策として、食あたりを防ぐ役目のあるみょうが、しょうが、わさび、大葉などの薬味を活用したり、お弁当やおにぎりを酢飯にしたりするのも昔ながらの知恵です。まな板に緑茶をかければ、消臭・抗菌作用でスッキリするでしょう。

そして湿気対策には、カビの栄養源となるほこりや湿気がたまらないよう、壁と家具の間を5cmほどあけて風の通り道をつくったり、扇風機をあてる、押入れの中にすのこを敷く、湿気とりに新聞紙を活用する、酢で掃除して除菌するなど、おばあちゃんの知恵は手軽で賢いものばかり。現代の家事にも取り入れてみてはいかがでしょうか。