「ジャズスタンダード」とは何か

ジャズスタンダードおすすめ10選

「ジャズスタンダード」とは長きに渡りジャズの世界で演奏されている曲のこと。種類は大きく分けて2つあります。

- 映画や舞台、テレビなどで使われた挿入歌やポップス曲

- ジャズメン(ジャズの演奏家)が作ったオリジナル曲で他の多くのジャズメンに演奏されているもの

100年を超えるジャズの歴史の中で、その曲の数はおよそ500以上とも言われます。今回は1の映画などで使われたスタンダード曲を取り上げて、名曲・名演10選をご紹介します。

<目次>

- スピーク・ロウ(Speak Low)

- オールド・フォークス(Old Folks)

- コートにすみれを(Violets For Your Furs)

- オール・オブ・ミー(All Of Me)

- 捧ぐるは愛のみ(I Can't Give You Anything But Love)

- アイ・シュッド・ケア(I Should Care)

- ゼア・ウィル・ネヴァー・ビー・アナザー・ユー(There Will Never Be Another You)

- 煙が目にしみる(Smoke Gets In Your Eyes)

- ステラ・バイ・スターライト(Stella By Starlight)

- 過ぎし夏の思い出(Things We Did Last Summer)

スピーク・ロウ(Speak Low)

ジョー・ファレル「スケート・ボード・パーク」より

ジョー・ファレル スケートボード・パーク

ジョー・ファレルは、70年代ジャズがクロス・オーバー(後のフュージョン)に大きく変わろうとしている時代の寵児ともいえるテナー、ソプラノ、フルート奏者です。何と言ってもジョーを有名にしたのが、チック・コリアの大ヒットアルバム「リターン・トゥ・フォーエヴァー」への参加です。そのほかにはエルヴィン・ジョーンズとの共演盤(プッティン・イット・トゥゲザー )など、実力派のジョーですが、CTIレーベルにいれた何枚かのリーダーアルバムは中途半端な出来で、これといった決定盤がありませんでした。

そこに、「リターン・トゥ・フォーエヴァー」から7年たった1979年にチック・コリアとの再会セッション「スケート・ボード・パーク」が登場しました。全曲テナーサックスで挑んだ、これぞジョー・ファレルの最高傑作。チックのオリジナルあり、スタンダード曲ありの全曲必聴盤ですが、特にこの「スピーク・ロウ」の颯爽としたサウンドはジョーならではのもの。決して重量級ではありませんが、切れ味は抜群です。7:50の演奏時間があっという間に感じられるほどの爽快な疾走感が聴きどころ。共演のチックも、いつもより幾分か肩の力を抜き、盟友ともいえるジョーと息のあったサウンドを奏でます。

レーベルがザナドゥということもあり、CDも長く幻の名盤でしたが、ようやく再発され手に取ることができるようになりました。また無くなってしまう前に見つけたらライブラリーに加えることをおすすめします。

オールド・フォークス(Old Folks)

ジャッキー・マクリーン 「マクリーンズ・シーン」より

ジャッキー・マクリーン マクリーンズ・シーン

この曲には私の若い時分の思い出があります。大学を出て、修業時代を過ごし、ようやくプロのサックス奏者としてステージに立ち始めた頃の話です。当時出演していた赤坂のクラブは、2バンドの交代制で営業時間中は音楽が途切れないようにしていました。どちらのバンドも同じ事務所所属でしたので、私は率先して一晩中2つのバンドで吹いていました。客演していた先輩バンドでの出来事です。「オールド・フォークス知ってるか?」と聞かれ、「はい、知っています」と即答しました。それではと、せーので吹きだすとバックがまったく違うことをやっています。大汗をかき、途中で逃げだすように演奏を一人やめました。このマクリーン盤に親しんでいたので、ミディアム・スローくらいのテンポと思いこんでいたのです。バンドはアップ・テンポでやっていたからバラバラになってしまったのです。以来この曲は特別な曲になりました。

コートにすみれを(Violets For Your Furs)

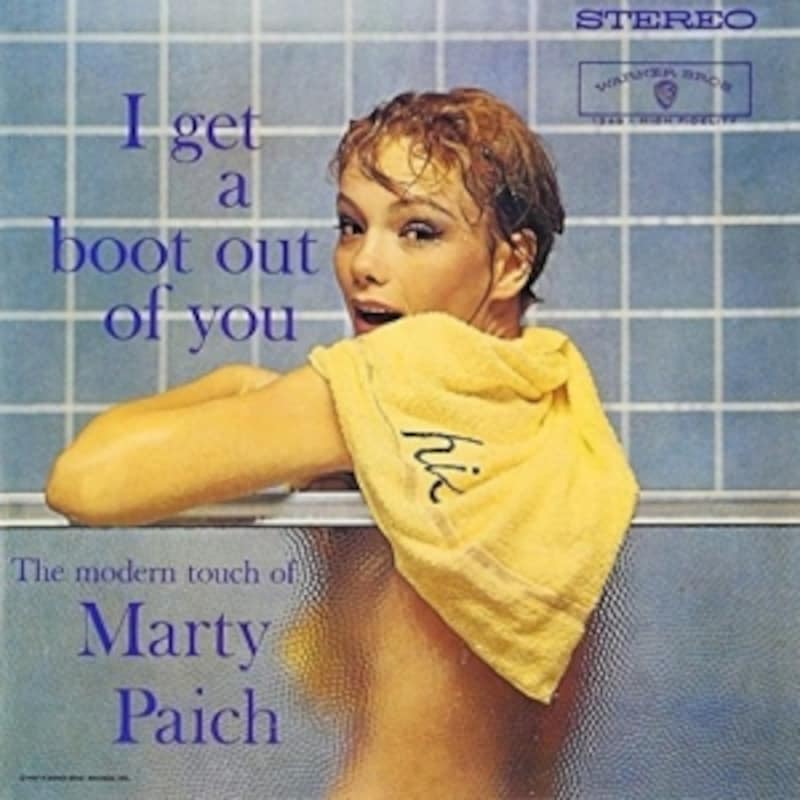

マーティ・ペイチ 「アイ・ゲット・ア・ブート・アウト・オブ・ユー」より

マーティ・ペイチ アイ・ゲット・ア・ブート・アウト・オブ・ユー

ビッグバンドと呼ばれる大編成の楽団による演奏をご紹介します。バンドリーダーでピアノとアレンジのマーティ・ペイチの「アイ・ゲット・ア・ブート・アウト・オブ・ユー」によるもの。アルバム自体は、このために編成したビッグバンドによる、軽めの演奏が多く、曲目もアート・ブレイキーの「モーニン」など、ばらつきがありますが、「コートにすみれを」に関してだけ言えば、超がつくほどの名演です。それは、もちろんマーティのアレンジによるところもありますが、何と言ってもメインのテーマとソロにアート・ペッパーを起用したキャスティングの妙にあります。そのアートが期待に答え、生涯でもベストと言える演奏をしています。

時に強く、時に速く、たゆたうような音色はアートの真骨頂。バックのビッグバンドもうるさく響かずに、しっとりとアートのメロディを支え、歌詞を超えた情感を生みだしています。したたるような色気をたたえたアルトサックスの音色にほれぼれしてしまいます。

オール・オブ・ミー(All Of Me)

スコット・ハミルトン 「グランド・アピアランス」より

スコット・ハミルトン ザ・グランド・アピアランス

スコット・ハミルトンは、70年代に40年代のようなスイング・テナーで颯爽とデビューしました。時代は嵐のようなフリージャズの60年代をようやく抜け、軽快で爽やかなフュージョンへと移ろうとしていました。テナーサックス界もグローヴァー・ワシントン・ジュニアに代表されるソウル系とマイケル・ブレッカーに代表される音数の多いテクニカル系に二分されていました。そんな中、ある意味音圧だけで勝負するようなスイング系テナーを吹くスコットのデビューは驚きと新鮮さをもって迎えられたのです。

この「オール・オブ・ミー」でのスコットは、まさに極め付きの名演をしています。構成力を保ちながらも徐々に熱く盛り上がるソロに、バックのミュージシャンから思わず「イヤー!」と歓声が数回上がります。バックを唸らせるソロこそがあらゆるミュージシャンが目指す到達点なのでしょう。スコットは乗りに乗ったまま惜しまれるようにソロを終えます。

1954年生まれのスコットは、現在ではさらに深みを増し、まさにテナー界の大御所になりました。でも、少し老成が過ぎたのか、デビュー当時に持っていた勢いのある音色の使い分けは見られなくなりました。こと音に関しては単調になってしまったのです。アドリブの際のピアニッシモ(非常に弱く)からフォルティッシモ(非常に強く)まで音圧を上下させるスリリングな独特のドライブ感がなくなってしまったのは、惜しい気がします。

ここでいう音圧の変化やドライブ感とは、1曲目の「クレイジー・リズム」にさらに顕著です。テーマが終わった後、アドリブに突入する際のフレージングは(0:46から0:51にかけて)スウィンギン・スコットの面目躍如な部分です。スウィング感溢れる若き日のスコットの名演です。

ザ・グランド・アピアランス

捧ぐるは愛のみ(I Can't Give You Anything But Love)

ソニー・スティット 「シッツ・イン・オスカー・ピーターソン」より

ソニー・スティット シッツ・イン・ウィズ・オスカー・ピーターソン・トリオ

バックはオスカー・ピーターソン・トリオという盤石の編成。いつもは俺についてこいと一人突っ走るスティットをなだめるように上手にサポート。スティットの名演を楽々と引きだしています。

このアルバムはLP当時、A面はアルトサックス、B面をテナーサックスという構成でした。バド・パウエルとのテナーサックスによる共演盤と同じ様に、このアルトによる演奏5曲はスティット畢生の名演ぞろい。さすが、ソロよし伴奏よしの名手ピーターソンだと唸らされます。

アイ・シュッド・ケア(I Should Care)

J.R.モンテローズ 「イン・アクション」より

J.R.モンテローズ イン・アクション

ここでのJ.R.モンテローズはテナーサックスでテーマを真っ直ぐに吹ききり、まさに男泣き。失恋の痛手を感じさせまいとするかのような真摯な音色がはっとするほどの美しさを放っています。

多少なりとも失恋の痛手を負ったことのある男性は(まあ、大方の男性がそうでしょうが)この演奏を耳にすれば、ああ、わかる!と腹落ちすることでしょう。まさに男のセンチメンタリズム。マンズ・ワールドな世界観に浸りたい時におすすめです。もちろん女性の方にもおすすめです。

ゼア・ウィル・ネヴァー・ビー・アナザー・ユー(There Will Never Be Another You)

ソニー・ロリンズ 「ゼア・ウィル・ネヴァー・ビー・アナザー・ユー」より

ソニー・ロリンズ ゼア・ウィル・ネヴァー・ビー・アナザー・ユー

ソニー・ロリンズによる「ゼア・ウィル・ネヴァー・ビー・アナザー・ユー」の中に入っている同曲です。巨人ソニー・ロリンズの中にあってはあまり話題とされない本作ですが、ロリンズの天才としての凄みがこれほど記録された演奏はありません。この演奏がどのように凄いのかは、いくつもの要因があり、聴いていただくしかありませんが、まず最初のテーマを吹き終ったロリンズのアドリブソロに注目です。

ロリンズは、50年代に細かいコード進行に則ったメロディアスかつ力強いソロで人気が出ました。その後60年代に入ると徐々に同じ音の繰り返しが多くなり、モールス信号とも揶揄されるスタイルを模索していた時期もありました。

そして1965年、ミューヨーク近代美術館のこのライブ「ゼア・ウィル・ネヴァー・ビー・アナザー・ユー」によって究極のアドリブにたどり着きました。イントロからテーマに入ったロリンズは、この時期に共通するリズムをわざと外すかのようなうねるメロディを歌っていきます。そして、そのままソロに入った時にそれは起きました。

「吹かない」のです。1コーラス32小節にわたって合いの手のようなフレーズを小さく6,7回吹いただけ。メロディアスなラインをどんどん削ぎ落して、単音になっていったロリンズのアドリブはここに至ってついに「無音(吹かない)」という究極の表現を取ったのです。

驚いたのは、聴衆もそうですが、バックのメンバーも例外ではありません。2コーラス目からはたまらず常識人のピアノ、トミー・フラナガンがソロを弾き始めるところが最初の聴きどころ。先日主宰しているジャズの会で、コンサートホールなど大きな会場を担当しているPA(パブリック・アドレス、音響拡声装置のオペレーター)の方と一緒にこの演奏を聴きましたが、二人でここでのトミー・フラナガンの心情や慌てぶりを想像し顔を見合わせ笑ってしまいました。

ロリンズは吹奏中に動いたり歩き回ったりする癖がありますが、ここはあえて吹かなかったと思います。先制パンチのような表現としての無音に、何が始まったのかと、会場中に緊張感が張りつめていきます。その後もロリンズはおのれを信ずるままのやりたい放題。それが、トリッキーではなく、むしろ底の見えない深さを感じさせます。ドラムとのバースから今度はテンポを変えリズムを変え、メロディを変え自由自在のロリンズ劇場。

次にマイクから離れソロを吹き始めます。とまどうように顔を見合わせながら必死に合わせるバックのミュージシャン。ようやくマイクの前に戻ってきたロリンズはそのままエンディングでのサーキュラー・ブリージング(独特の息継ぎ法を用いて、音を切らすことなく伸ばす奏法)とまさに天衣無縫。終わったと思った聴衆は惜しみない拍手を。でもその間を縫うようにまたもやテーマを吹きだすロリンズ。ぐずぐずになってしまう一歩手前の危うい緊張感に、聴いているこちらもハラハラし通しです。

この演奏は16:36ありますが、まったく退屈させないロリンズ独壇場に天才を信じて疑いません。その奔放さ、繊細さ、傲慢さ。動き回るために音がマイクに入りきらないなどのPAの問題を一作品としての強弱や物語に変えてしまっています。表現者としてのロリンズのエゴが見事に芸術に昇華した傑作です。

煙が目にしみる(Smoke Gets In Your Eyes)

ジーン・クイル「ザ・タイガー、ポートレイト・オブ・ア・グレート・アルト・プレイヤー」より

ジーン・クイル THE TIGER - PORTRAIT OF A GREAT ALTO PLAYER

ターズによるリバイバル・ヒットの方が印象的な名曲です。

もともとは「ロバータ」というミュージカルのための曲で、ロバータは1935年にフレッド・アステアとジンジャー・ロジャース主演で映画化、二人がこの曲で最後に見せるダンスが評判になりました。アステア&ロジャースものにしては映画そのものはあまりぱっとしませんが、このダンスは完璧主義者のアステアが気に入っていたと言われているように、さすがに雰囲気があり、秀逸でした。アステアのトレードマークの燕尾服とジンジャーお気に入りのデザイナー、バーナード・ニューマンによる胸元に宝石をあつらえた黒いサテンのドレス姿が、えも言われぬゴージャスなムードを醸しだしていました。

その華やかなハリウッドとは対照的な位置にいるのがアルト奏者のジーン・クイルです。ジーンの音楽家としての一生は決して報われることばかりではありませんでしたが、その人生の酸いも甘いも噛み分けたジーンによるこの演奏は聴く者の心を打ちます。このアルバムはいわば、陽の当たらなかったアルトマンの一瞬の晴れ舞台を捉えたポートレイト。特にこの「煙が目にしみる」は、聴くほどに文字通りジーンとくる魂の名演です。

The Tiger (Portrait of a Great Alto Player)

ステラ・バイ・スターライト(Stella By Starlight)

スタン・ケントン 「コンテンポラリー・コンセプツ」より

スタン・ケントン コンテンポラリー・コンセプツ

ほとんどのジャズメンが演奏していると言ってよいほどのスタンダード曲のために、名演はチャーリー・パーカーやマイルス・デイヴィスを筆頭に、それこそ星の数ほどあります。その中で、アルトサックスの甘い音色を十二分にいかしたアレンジを施したビッグバンドの演奏をご紹介します。スタン・ケントン楽団による「コンテンポラリー・コンセプツ」です。ここで主役を務めるのはアルトサックス奏者のチャーリー・マリアーノ。マリアーノは日本の大御所アルト奏者渡辺貞夫に目標としているといわしめた美音の持ち主。甘さと張りを兼ね備えた音色に加え、チャーリー・パーカー直系のテクニシャンでもあります。

ここでは最初スローでテーマを歌いあげます。アドリブは一転アップテンポで快調に飛ばします。マリアーノはスローテンポもアップテンポも両方隙がない演奏ができるのが強み。最後はまたスローに戻ってこの美曲を最後までムードたっぷりに仕上げます。

過ぎし夏の思い出(Things We Did Last Summer)

フレディ・レッド 「フレディ・レッド・イン・スウェーデン」より

フレディ・レッド イン・スウェーデン

この「イン・スウェーデン」は1956年のスウェーデンでの吹きこみと1955年の初リーダー作品がカップリングされており、この曲はその初リーダーの曲の間にひっそりと置かれています。きれいなテーマをいつくしむように弾くフレディのやさしい心根が現れるような演奏です。大作や問題作ではありませんが、こういった小品を聴いて一日を終えるというのは、少しばかり贅沢な時間に思えます。ぜひワインでも片手に、この曲で一日の疲れを癒してください。

【関連記事】