魚アレルギーとは……マグロやサバなどの魚で起こるアレルギー

魚を食べて、アレルギー症状が出たことはありませんか?

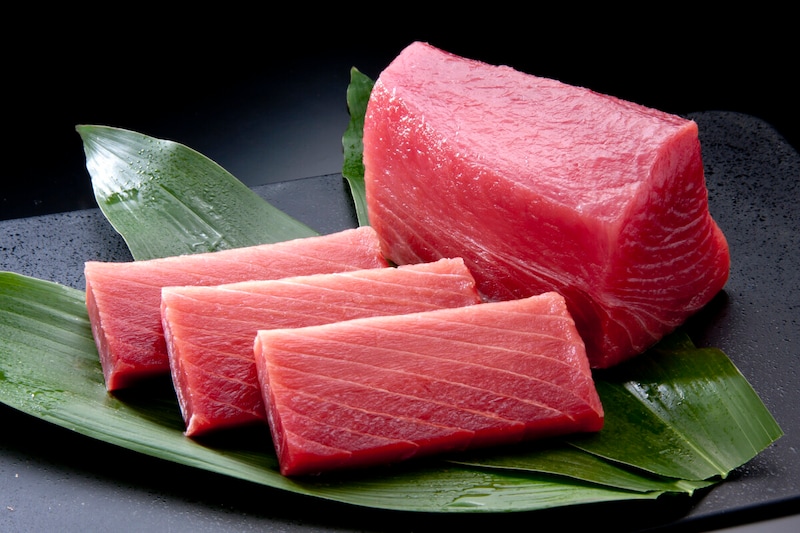

「魚はアレルギー体質を改善する?」では、魚が持つアレルギーを抑える作用について説明しました。しかし、中にはマグロやサバなどの魚で起きるアレルギーもあるので注意が必要です。詳しくご説明しましょう。

魚アレルギーの症状……蕁麻疹・咳・アナフィラキシーなど

魚を食べて、下記のような症状が出たことがあれば、「魚アレルギー」の可能性があります。魚アレルギーの原因となる魚……サケ・アジ・タイなど

原因となる魚は多い順に「サケ・マグロ・イワシ・カレイ・アジ・タイ・タラ・ブリ・サバ」

があり、日常的に食べる魚ばかりです。

魚アレルギーはどれくらいあるのでしょうか? 日本では、食物アレルギーの5%ほどしかありませんが、スウェーデンでは子どもの食物アレルギーの39%を占めていますので、国によって様々です。

魚アレルギー体質の場合、1種類の魚だけに限定されず、いくつかの魚でアレルギーを起こします。

魚アレルギーの原因は、魚の筋肉に含まれる「パルブアルブミン」というタンパク質なのですが、この「パルブアルブミン」は、ほとんどの種類に含まれています。さらに、魚のコラーゲンもアレルギーの原因になります。

このように魚に共通する成分が原因になるために、多くの種類の魚でアレルギー症状を起こすことになります。

魚アレルギーの検査法・診断法

一番大切なのは、問診といって、どんな魚を食べた時にどんな症状がでるかどうかを詳しく記録しておくことです。魚を食べると、いつも蕁麻疹や咳などの症状が出るかどうかです。アレルギーの検査については、アトピーの検査でも説明しましたが、血液検査を行います。魚に対するIgE抗体を測定します。現在、検査できる魚は「アジ・イワシ・カレイ・サケ・サバ・タラ・マグロ」の7種類です。ただ、IgE抗体の値が高いから症状が出るわけではないので、その検査検査と症状を見て診断されます。

皮膚検査は症状に応じて行います。血液検査の必要がない場合に行うこともあれば、血液検査が陰性でも症状が出ている場合に行うこともあります。皮膚検査では、新鮮な魚または加熱した魚を針で刺し、その針で皮膚を刺す「プリック試験」や、魚の成分を皮膚内に注射する方法で行います。その際に皮膚が赤くなったり、盛り上がったりした場合、陽性と判断しますが、まれに皮膚試験そのもので全身のアレルギー症状であるアナフィラキシーを起こすことがありますので、十分な注意が必要な検査法です。また、魚には寄生虫が存在することもありますので、あわせて注意しながら行います。

経口負荷試験は確実な診断方法ですが、注意して行う必要があります。経口負荷試験でアナフィラキシーが出てしまうと大変ですので、医療機関の監視のもとで行うのが望ましいです。

このような問診と検査で診断するのですが、なかには魚アレルギーと思っていたら違うことがあります。魚アレルギーに似ているのに違う2つのケースについて解説します。

魚アレルギーに似た症状を起こす「アレルギー様反応(仮性アレルギー)」とは

魚アレルギーを起こす魚とアレルギー様反応を起こす魚は共通しています

しかし、これは体がアレルギー反応を起こしたわけではありません。魚に含まれるヒスチジンというアミノ酸が、魚についた微生物でヒスタミンに変わるためです。ヒスタミンは、アレルギーの症状を起こす物質です。

つまり、体がヒスタミンを作ってアレルギーを起こすのではなく、外からヒスタミンが入ってアレルギーに似た症状を起こすので、アレルギー様反応(仮性アレルギー)と呼んで区別します。

ヒスチジンを多く含む魚は、サバ、サンマ、カツオ、イワシ、カジキ、マグロなどの赤身の魚です。ヒスタミンは加熱しても安定ですので、調理品でも危険です。古い魚を食べると、魚に対してアレルギーがない人にも起こりうるのです。

魚アレルギーに似た症状を起こす「アニサキスアレルギー」とは

「アニサキス」は魚の寄生虫です。寄生した魚を食べると、胃で暴れ、腹痛の原因になります。これを胃アニサキス症といって、実際にアニサキスを内視鏡で取らないといけないので、大変です。この胃アニサキス症になると、痛みの症状にアニサキスに対する抗IgE抗体によるアレルギーが関与していると報告されています。一方、胃アニサキス症になったことを契機にアニサキスアレルギーを発症すると報告されています。アニサキスアレルギーは成人で多く見られると言われています。この寄生虫アニサキスに対してアレルギー反応が起こり、心窩部痛、嘔気、嘔吐、下痢などの症状と蕁麻疹などの症状が出ることがあります。アニサキスが寄生していない魚なら、アレルギー症状が出ないので、魚アレルギーとは区別します。

アニサキス自体は冷凍や加熱に弱いのですが、アレルギーを起こす力は加熱しても残りますので、加熱した魚でも起こります。そのため、症状は摂取直後から12時間後に出てくることがあります。

血液検査で、アニサキスに対するIgE抗体を測定します。陽性ならアニサキスアレルギーの可能性が高いです。寄生虫なので皮膚試験は推奨されません。

このように、アレルギー様反応やアニサキスアレルギーではなくて、魚アレルギーと診断された場合の治療法について次に解説します。

魚アレルギーの治療法・対処法

缶詰は生よりはアレルギーを起こす力が弱くなります

そのためには、自分が食べられる魚と食べられない魚とを把握して区別する必要があるのですが、複数の魚でアレルギーを起こすことがあるので、なかなか分けることは困難です。また、魚アレルギーは治りにくいといわれています。ただし、乳幼児発症のタラアレルギーは4.5歳では3.4%、思春期で45.6%は治る可能性があると報告されています。

その中で、安全に食べられる可能性があるのが、出汁(だし)と水煮タイプの「マグロの缶詰」です。

これは、缶詰にするために、マグロを加圧加熱殺菌する過程で、マグロのアレルギーを起こす力が弱くなるためだといわれています。

しかし、中には「マグロの缶詰」でアナフィラキシーを起こした例もあるので、注意は必要です。

アニサキスアレルギーでは、アニサキスの摂取が減れば、徐々にアニサキスに対する抗IgE抗体は低下していくと言われています。

魚を食べられないと不足しがちな不飽和脂肪酸はシソの実油やえごま油で、ビタミンDはしいたけなどで補給するのも1つの方法です。