鬼滅の刃の和柄を解説!

1. 竈門 炭治郎(かまどたんじろう)の和柄:市松文様

家族の仇打ちを目指す主人公の竈門 炭治郎(画像:『鬼滅の刃』コミックス10巻)/市松模様

もともと「石畳」「霰(あられ)」などの名称でしたが、江戸時代中期に歌舞伎役者の佐野川市松が、白と紺の石畳の袴をはいて流行したことから「市松模様」「市松格子」などと呼ばれるようになりました。

その柄が途切れることなく続いていくので、永遠や繁栄の意味をもちます。

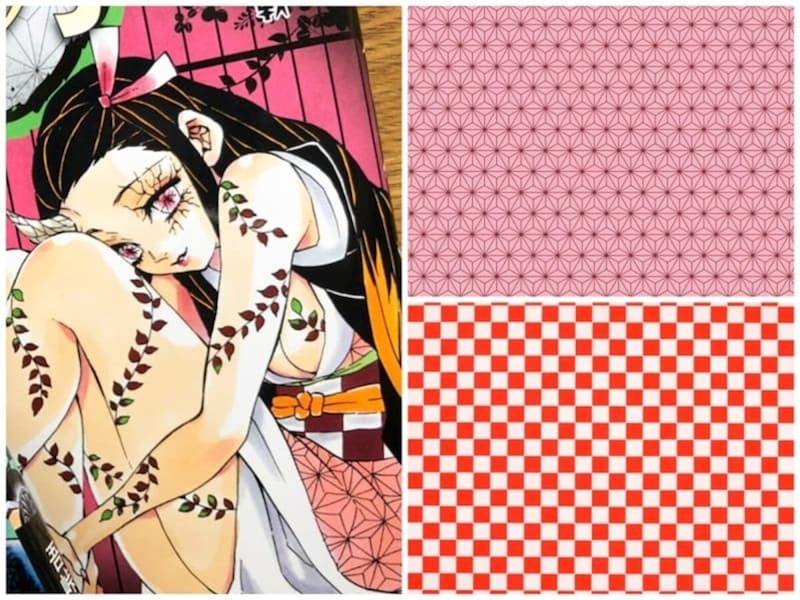

2. 竈門 禰豆子(かまどねずこ)の和柄:麻の葉模様、市松模様

主人公・炭治郎の妹で鬼になってしまった竈門 禰豆子(画像:『鬼滅の刃』コミックス11巻)/麻の葉模様/市松模様

麻の葉模様には魔除けの力があるとされています。また、麻は丈夫で成長も早いことから、魔から子どもを守り健やかに成長することを願い、赤ちゃんの産着や子どもの着物によく使われています。市松模様は竈門炭治郎で説明した通りです。

3. 煉獄 杏寿郎(れんごくきょうじゅろう)の和柄:火焔文様

鬼を殲滅する鬼殺隊の炎柱である煉獄 杏寿郎(画像:『鬼滅の刃』コミックス8巻)/火焔型土器/火焔文様

火焔文様は、人々の煩悩を鎮めたり、災いを払ったりする呪術的な意味をもつので、仏像の光背や仏教美術にもたくさんみられます。ずっと一定の形にとどまらない炎は、人間の喜怒哀楽や生命力をかもしだすのにうってつけなので、歌舞伎でも多用されています。

4. 冨岡義勇(とみおかぎゆう)の和柄:毘沙門亀甲柄と赤錆色の片身替わり

鬼殺隊の主軸となる柱のひとりで、炭治郎を鬼殺隊に導いた冨岡義勇(画像:『鬼滅の刃』コミックス5巻)/毘沙門天/毘沙門亀甲柄

毘沙門亀甲柄は、長寿吉兆で縁起の良い亀甲と、必勝・疫病退散・無病息災・金運財宝などのご利益がある毘沙門天のパワーがある吉祥文様です。

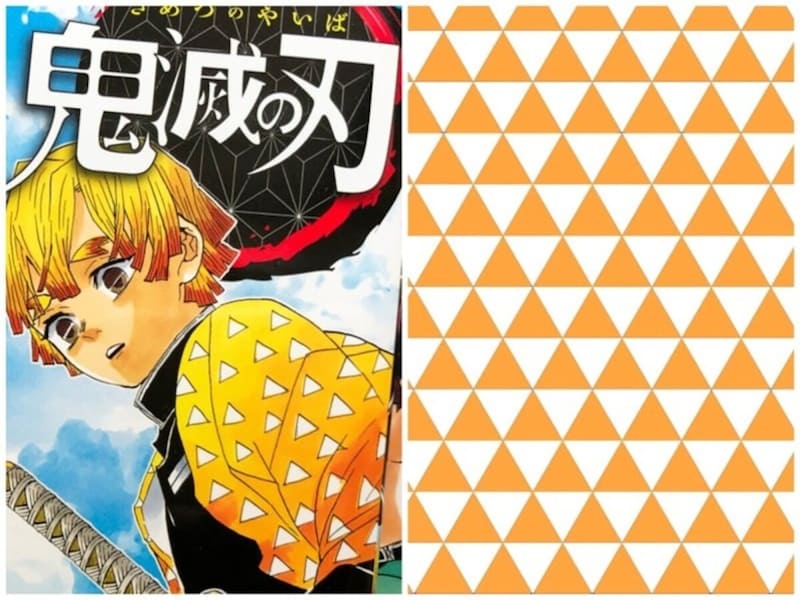

5. 我妻 善逸(あがつまぜんいつ)の和柄:鱗文様

炭治郎の同期の鬼殺隊剣士である我妻 善逸(画像:『鬼滅の刃』コミックス3巻)/鱗文様

弥生時代の土器にすでに三角形の連続模様がみられ、死者を守護する願いを込めて埋葬品などにも使われてきました。また、死者の霊は蛇の姿で現れると信じられたことから、鱗は強い呪術性をもつとされました。

鱗文と呼ばれるようになったのは鎌倉時代で、魔除けや呪いの力を持つとされ、武具や戦の衣装に好まれました。室町時代には、能や歌舞伎で女の執念を象徴する柄として蛇の化身や鬼女の衣装に用いられています。江戸時代には、脱皮をする蛇や蝶になぞらえ、厄を落として再生するという意味で厄除けの文様とされました。鱗文は竜蛇信仰とも結びつき、海難除けにも使われています。

6. 胡蝶 しのぶ(こちょうしのぶ)の和柄:蝶

鬼殺隊の柱のひとりであり、薬学に精通し鬼を殺す毒を作った胡蝶 しのぶ(画像:『鬼滅の刃』コミックス6巻)/蝶の文様/揚羽蝶

仏教では、蝶は極楽浄土に魂を運んでくれる神聖な生き物であり、輪廻転生の象徴であることから、仏具に蝶の装飾が使われることが多いです。武士の間では、不死・不滅の象徴として好まれ、家紋に蝶を用いた家もあります。また、優美なその姿から能装束や着物の柄としても取り入れられました。

蝶の中でもアゲハチョウは格別で、古来「常世神(とこよのむし)」として崇拝されてきました。アゲハチョウは「揚羽蝶」と書き、ものごとが良い方向に変化する、上昇に向かう縁起が良いものとされています。

なお、蝶のイメージが死や霊に関連するため場合によっては不吉とみなされたり、花から花へ次々と飛び回るので浮気者に例えられたりすることもあります。

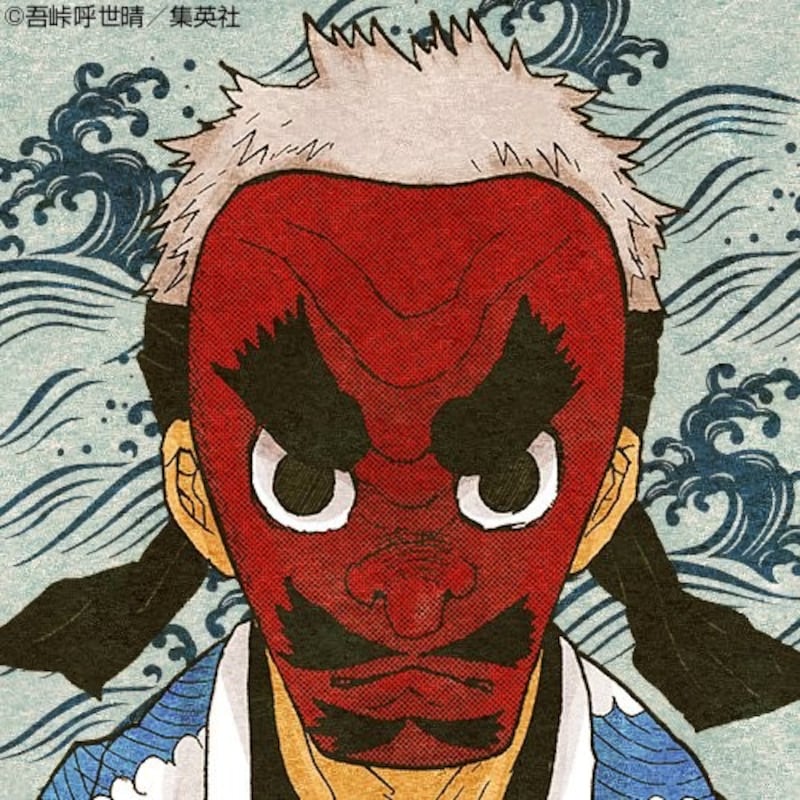

7. 鱗滝 左近次(うろこだきさこんじ)の和柄:波文様、瑞雲柄

|

|

鬼殺隊員の候補となる剣士を育てる「育手」で炭治郎の師匠である鱗滝 左近次(画像:鬼滅の刃公式Twitterより無料配布)/波文様/瑞雲柄

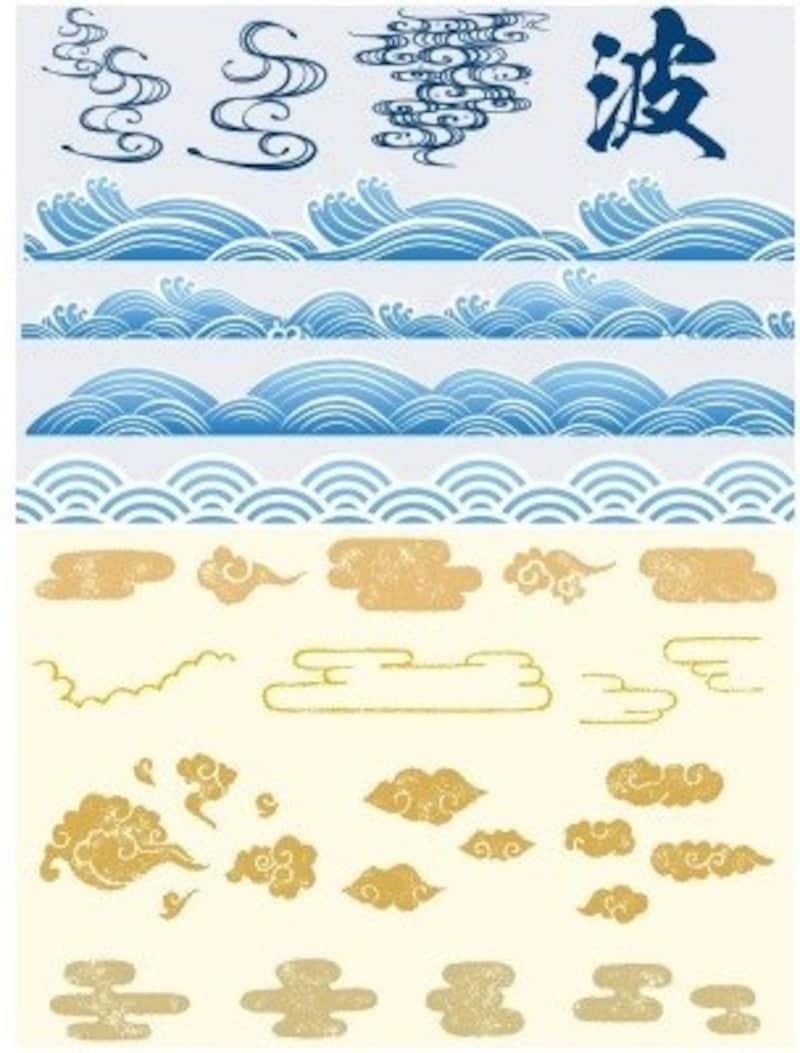

鱗滝左近次の衣装は、「波文様」と「瑞雲柄」です。 波文様とは、半円形を重ねたものを鱗状に並べて波を表した文様です。波文様にはバリエーションがあり、さまざまに変化する波にあわせて、青海波、大波、小波、波頭、白波、立浪、荒波などの名前があります。波文様は、無限に広がる波に未来永劫や永遠の平安の意味が託されています。

瑞雲柄とは、おめでたいことがある前兆として現れる瑞祥という雲を文様化したもので、中国の神仙思想(しんせんしそう。不老不死の仙人の実在を信じ、自らも仙人になろうと願う思想)に影響を受けています。古来、雲は気象を左右する不思議なものであり、様々な形に変わる雲に吉凶の意味を持たせてきました。瑞祥は、大変良いことの兆しとして現れる雲で、縁起が良い吉祥柄です。

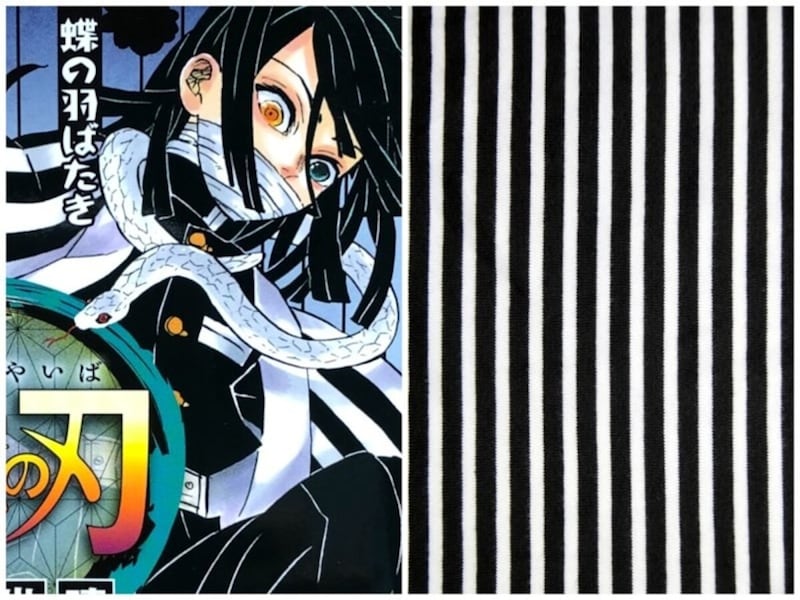

8. 伊黒 小芭内(いぐろおばない)の和柄:縞模様(縦縞)

鬼殺隊の柱のひとり、蛇柱である伊黒 小芭内(画像:『鬼滅の刃』コミックス19巻)/縞模様

16世紀の中ごろから南蛮貿易を通じて東南アジアの島々から舶来した布を「島もの」と呼んでいました。やがてこの模様を「島」、のちには「縞」と呼ぶようになったといわれています。「縞」という呼び名になる前は、「筋(すじ)」「間道(かんどう)」と呼ばれており、正倉院や法隆寺などにそれらの品がみられます。古くから縞模様はありましたが、江戸時代後期に大流行し、かつお縞、金通し縞、子持ち縞、千筋、万筋、よろけ縞など、多様な縞模様が庶民に愛用されました。

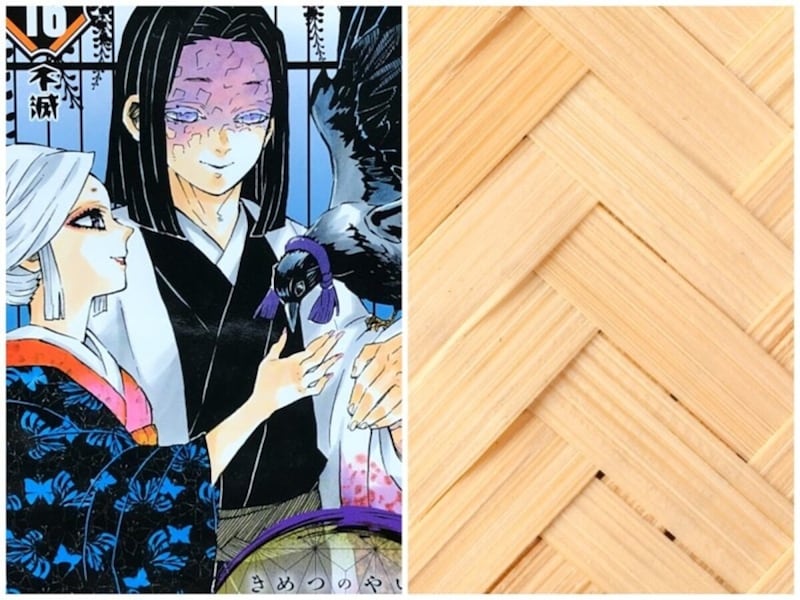

9. 産屋敷 耀哉(うぶやしきかがや)の和柄:ぼかしの羽織りに桧垣文様の帯

鬼舞辻無惨の打倒を願う鬼殺隊の当主である産屋敷 耀哉(画像:『鬼滅の刃』コミックス16巻)/桧垣

規則的に並んでいることから、礼を尽くす、礼儀という意味があります。

【関連記事】