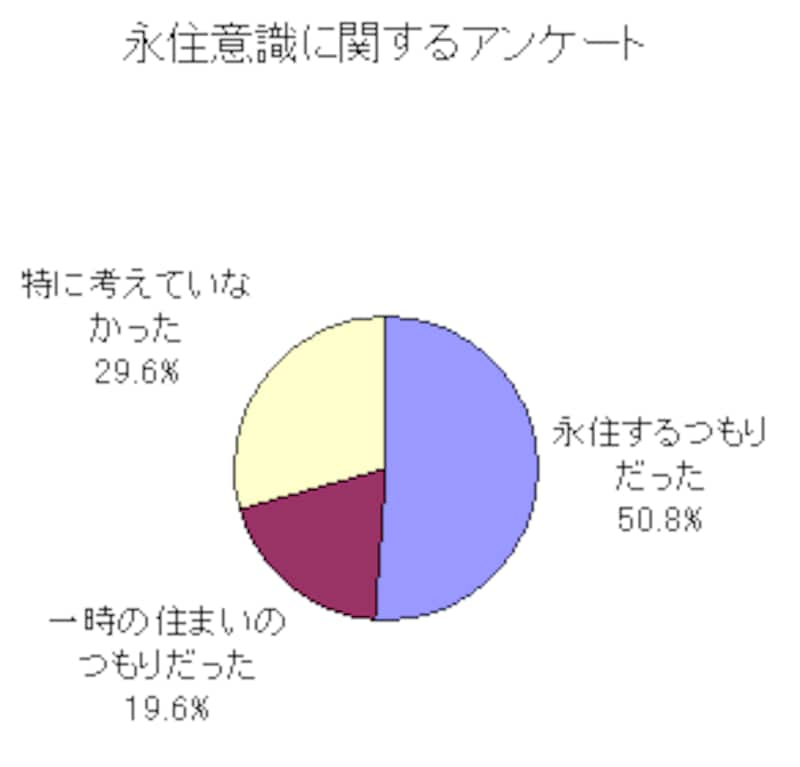

50.8%が「永住するつもり」でマンションを購入

「一生涯、住み続けることを意識して、このマンションを選びました」・・・マイホームのTVコマーシャルにでも出てきそうなフレーズですが、バブルが崩壊し、「土地神話」が成り立たなくなったことで、マンションを終の棲家(ついのすみか)と考える人が増えました。永住することを念頭に、購入を決断する傾向が強まったのです。

「一生涯、住み続けることを意識して、このマンションを選びました」・・・マイホームのTVコマーシャルにでも出てきそうなフレーズですが、バブルが崩壊し、「土地神話」が成り立たなくなったことで、マンションを終の棲家(ついのすみか)と考える人が増えました。永住することを念頭に、購入を決断する傾向が強まったのです。売り手側(分譲マンション業者)も、バリアフリーなどの高齢者対応、家族構成の変化によって間取りを変えられる工夫、あるいは「100年コンクリート」といった耐久性に優れた基本構造を取り入れるなど、永住志向に合わせた設計や企画の商品を提供することで、マンションを「住宅すごろく」の“ゴール”ととらえる風潮は、さらに高まっていきました。国土交通省が行なった「マンション総合調査(H15年)」でも、50.8%の方が入居当初から「永住するつもり」で購入に踏み切っています(円グラフ参照)。

しかし、同じところに住み続けることは、その人にとって本当に幸せなことなのでしょうか?年齢や家族構成、あるいは勤務形態によっても「生活スタイル」は常に変化するもの。にもかかわらず、生活の拠点が変わらない(=連動しない)ことは、かえって日常生活を阻害していることに等しいと思わないでしょうか?

「いいものを長く」を基本とした住宅政策への転換

日本の住宅は欧米にくらべ短命と言われます。「日本の住宅は貧しい」とされるのも、単に「居住面積が狭い」というだけではなく、「寿命が短い」という意味も込められてのことでしょう。確かに、戦後の焼け野原から復興する過程において、住宅の絶対数が不足したことで、(住宅の)「質」より「量」の確保が急務となりました。建設スピードが最優先されたのです。その結果、「建てた後の維持保全をどうするか?」といった議論は後回しにされ、「壊れれば、建て直せばいい」といった考えが大勢を占めました。時代背景が、短命住宅を誕生させたと言ってもいいのかも知れません。

日本の住宅は欧米にくらべ短命と言われます。「日本の住宅は貧しい」とされるのも、単に「居住面積が狭い」というだけではなく、「寿命が短い」という意味も込められてのことでしょう。確かに、戦後の焼け野原から復興する過程において、住宅の絶対数が不足したことで、(住宅の)「質」より「量」の確保が急務となりました。建設スピードが最優先されたのです。その結果、「建てた後の維持保全をどうするか?」といった議論は後回しにされ、「壊れれば、建て直せばいい」といった考えが大勢を占めました。時代背景が、短命住宅を誕生させたと言ってもいいのかも知れません。しかし、こうした「スクラップ・アンド・ビルド」の発想は建築資材の浪費や産業廃棄物の増加につながり、地球環境にも悪影響を及ぼすこととなりました。そこで、「いいものを長く」を基本とする“ロングライフ住宅”の促進へと政策転換し、現在では、物理的にも機能的にも長寿命なマンションがお目見えすることとなりました。こうした住宅政策は、これからも引き継がれることとなり、日本の住宅政策の基本的な方針を定めた「住生活基本法」(本年6月に可決成立)にも、『良質な住宅供給の促進』が盛り込まれています。

こうしてみると、一般に「マンションの寿命は60年程度」とされた耐用年数が、今後は80年~100年となっていくことは疑いの余地がありませんが、その一方で、永住マンションを購入したら、一生涯、そのマンションに住み続けなければいけないのかと言えば、(当然ながら)そのようなことはありません。「永住マンション」とは、いままで説明してきたように、適時・適切なメンテナンスによって半永久的に安全性や快適性・機能性などが維持されるマンションを意味します。「長期耐用マンション」のことです。

ハード面において、建物ならびに設備が丈夫で長持ち(=骨太)することは、日本の住文化が「ストック重視」へ移りつつある過程の中で極めて重要な要素であり、『骨太マンション』は時代が求める“住まいのあるべき姿”と言えるでしょう。そういう意味では、「永住マンション」のニーズは高まるばかりです。

自由に「住み替え」ができる社会が“本来”の姿

ところが、こうした骨太マンションの必要性は認識しつつも、そのマンションに永住することは、変化するライフスタイルを“規制する”ことになりかねず、必ずしもその人の生活を快適にはさせません。定住を考え、郊外に広くて安いマンションを手に入れても、そのお陰で片道2時間の通勤を余儀なくされては元も子もないのです。

ところが、こうした骨太マンションの必要性は認識しつつも、そのマンションに永住することは、変化するライフスタイルを“規制する”ことになりかねず、必ずしもその人の生活を快適にはさせません。定住を考え、郊外に広くて安いマンションを手に入れても、そのお陰で片道2時間の通勤を余儀なくされては元も子もないのです。「終の棲家」という言葉は、バブル崩壊以降、資産デフレの到来によって自由な住み替えができなくなったことの反動として、「生涯を1つの同じ家で過ごす」ことを意味しています。狭いアパートからスタートし、結婚を機に2DKマンションを購入。その後、子供の誕生で3LDKのマンションに買い替え、最後は、庭付き一戸建てへと移り住む「住宅すごろく」が成り立たなくなったが故の、妥協の産物(概念)なのです。「一カ所に住み続けること」を美化したイメージに捉えられがちですが、同じマンションに永住することは美徳ではありません。そのマンション(永住マンション)に、住み続けることができる「対応力」や「柔軟性」が備わっていることは必要ですが、かといって、同じマンションに住み続けなければいけないこととは何ら関係しないはずです。この点には、注意が必要です。

従来、我々日本人は、生活スタイルやライフイベントに応じて「生活の基盤」を変化させてきました。子供が小さければ、教育環境を重視した地域に生活し、また、老後は田舎へ戻るなり、都心で便利な生活を営むなど、趣味・嗜好(しこう)に応じた住まいを選択してきました。ところが、デフレの長期化で、売りたくても売れない「担保割れ」の状態が長引いたことで、住宅流通(買い替え)は低迷してしまいました。耐震偽装事件が、さらに拍車をかけたことは間違いないでしょう。

しかし、デフレからの脱却が視野に入り、不動産マーケットに活況が戻るのも、そう時間はかからないでしょう。マイホームにライフスタイルが縛られる『マイホーム呪縛』から決別するチャンスが近づきつつあるのです。となれば、「終の棲家」はいりません。自由に「住み替え」ができる社会が本来の姿だからです。

景気にも、ようやく明るさを取り戻してきたこれからは、誰もが、より自由かつ個性的な「住宅すごろく」を歩めるよう、「脱・終の棲家」が欠かせなくなるのです。