税金・公的手当

税金 新着記事一覧(9ページ目)

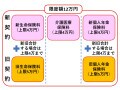

【2022年】年末調整の変更点と落とし穴!配偶者控除、扶養控除は48万円に引き上げられたの?

2022年年末調整は2020年に実行されている税制改正項目に注意が必要です。また「配偶者控除、扶養控除が48万円に引き上げられた」という誤解も生まれているとのこと。算式や仕組み、実務上の注意点や記載例など2022年年末調整で注意しておきたい点をとりまとめています。

ガイド記事

ガイド記事ふるさと納税で独身や共働き、高校生や大学生の有無といった家族構成で上限額が違うのはなぜか?

お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人も多いのではないでしょうか。皆さんからのちょっとした疑問にオールアバウトの専門家が回答するコーナーです。今回は、ふるさと納税の上限額について専門家が回答します。専門家に質問したい人は、コメント欄に書き込みをお願いします。

ガイド記事

ガイド記事年収400万円で4万2000円をふるさと納税したら、所得税と住民税は、いくらずつ節税になる?

お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人も多いのではないでしょうか。皆さんからのちょっとした疑問にオールアバウトの専門家が回答するコーナーです。今回は、ふるさと納税の上限額について専門家が回答します。専門家に質問したい人は、コメント欄に書き込みをお願いします。

ガイド記事

ガイド記事確定申告や年末調整でよく見かける「所得控除」ってなんですか?

お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人も多いのではないでしょうか。皆さんからのちょっとした疑問にオールアバウトの専門家が回答するコーナーです。今回は、確定申告や年末調整で見ることの多い「所得控除」ついてです。専門家に質問したい人は、コメント欄に書き込みをお願いします。

ガイド記事All About 編集部

ガイド記事All About 編集部所得金額調整控除ってなに?2022年の年末調整や確定申告にも影響するので注意

2020年から給与所得控除額や公的年金等控除の引き下げが実施されていますが、それの緩衝材として所得金額調整控除があります。給与所得控除額と公的年金等控除の引き下げを同時に受ける方、あるいは一部の高額給与所得者はこの適用対象です。2022年の年末調整・確定申告にもかかわってきますので注意が必要です。

税金の最新情報ガイド記事

税金の最新情報ガイド記事所得とは?収入とは?その意味や違いとは【動画でわかりやすく解説】

所得・収入とは、同じ意味のように思えますが、税法上では全く別もの。会社員にとっての「収入」とは、給与所得者の場合、年収が税法でいうところの収入にあたると捉えていいでしょう。「所得」とは、年収から給与所得控除を差し引いた後の金額を指します。様々な場合を例にとり、収入、必要経費、所得の計算方法を整理しました。

所得税ガイド記事

所得税ガイド記事社会人2年目の6月、「住民税」が引かれて給与の手取り額が減る【動画で解説】

社会人2年目になると、給与の手取り額が減るのをご存知ですか? せっかく昇給したのに、手取り額は変わらずということも。その理由は「住民税」です!住民税は1年遅れでやってきて、給与からの天引きは6月からはじまります。 住民税がいくらかかるのかも見てみましょう。

住民税ガイド記事

住民税ガイド記事年末調整・給与所得者の保険料控除申告書の書き方【2022年】

給与所得者の方が会社から提出を求められる年末調整書類の1つに「給与所得者の保険料控除申告書」があるかと思います。これはご自身で加入している生命保険や地震保険、天引き以外で支払った社会保険料などを申告し、税金の還付を受けるためのものです。今回は「給与所得者の保険料控除申告書」の書き方について解説します。

ガイド記事

ガイド記事年末調整・給与所得者の基礎控除 兼 配偶者控除等 兼 所得金額調整控除申告書の書き方【2022年】

毎年秋になると給与所得者の方は、会社から年末調整書類の提出を求められるのではないでしょうか。今回は、その書類の中の一つ「給与所得者の基礎控除 兼 配偶者控除等 兼 所得金額調整控除申告書」について、実例に基づき書き方を解説します。

ガイド記事

ガイド記事年末調整・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方【2022年】

会社員の皆さんは毎年この時期になると、会社から年末調整の書類の提出を求められるのではないでしょうか。今回はその中のひとつである「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の書き方について解説します。

ガイド記事

ガイド記事