《目次》

- 『ノートルダムの鐘』名古屋公演観劇レポート(18年9月)

- 『ノートルダムの鐘』日本初演観劇レポート(16年12月)

- 脚本家ピーター・パーネルに訊く"聖アフロディ―ジアス"起用理由(17年3月)

- アラン・メンケンインタビュー(16年12月)

- 公開稽古&出演者・スコット・シュワルツ共同インタビューレポート(16年11月)

- 製作発表記者会見レポート(16年6月)

- オーディション・レポート&スコット・シュワルツ共同インタビュー(16年4月)

『ノートルダムの鐘』名古屋公演・観劇レポート:さらに鮮明さを増す人間の“光と闇”

東京での日本初演の後、京都、横浜公演を経て18年9月22日、名古屋公演が開幕。さらに円熟味を増した『ノートルダムの鐘』を、撮りおろし写真とともにレポートします。(配役は筆者が鑑賞した日のものです。また作品分析的な要素がありますので、未見の方はご注意ください。)

流麗な芝居の中で光るアンサンブルの個性

初演開幕から2年近くが過ぎた『ノートルダムの鐘』。海外スタッフが加わっての直前稽古を経て、名古屋公演ではまず、一分の隙も無くアラン・メンケンの起伏豊かな音楽と一体となり、シームレスに物語を紡ぐカンパニーのチームワークに目を見張らされます。 特に人間から背景まで次々と役柄を変え、時には黒子もつとめながら場面を支えるアンサンブルの、流麗な中にもメリハリある演技。石像役としてカジモドに話しかける際のアクションとフリーズの切り替わり一つをとっても、小気味よいほどシャープで、彼らが実際には動くはずのない“石”であり、孤独なカジモドが心の中の声と対話しているさまを示唆する演出を際立たせています。また厳格な神父役で平良交一さん、高慢な男役で高舛裕一さん、酒場のシーンで切れのあるダンスを見せる大空卓鵬さん、幕開けの台詞をしっかりと伝える原田真理さんらが、一瞬の演技にも味わいを含ませ、劇空間に奥行きを与えています。

もちろんメインキャストの演技もいっそうの深化を見せ、キャラクターの輪郭や互いの関係性が明確なものに。なかでもこの日、すみずみに役の性根を行き渡らせた表現が光ったのが、エスメラルダ役の宮田愛さんでした。

エスメラルダの“まなざし” 例えば、“イヴの林檎”という酒場でのシーンに続く、短い場面。本作は聖職者のフロロー、大聖堂に住む青年カジモド、警護隊長のフィーバスが祭りの日にジプシー娘のエスメラルダを見初めることでうねり始める物語ですが、エスメラルダは続く大聖堂内での場面で3人それぞれとコミュニケーションを持った後、この酒場でフィーバスと2度目の再会を果たします。ここで二人は半ば自然な流れで官能的な口づけを交わしますが、その後、エスメラルダは慌ただしくフィーバスのもとを去る。一人になった彼女は立ち止まり……。

どこへともなく去ってゆくまでのこのほんの一瞬で、彼女は嬉しそうな表情を見せるのですが、この日の宮田エスメラルダはここで、頬の紅潮がこちらに移ってくるのではというほど生き生きと、輝かしい表情を見せていました。その後の展開を待たずして、エスメラルダとフィーバスはすでに本能的に惹かれあっており、フロローやカジモドには初手から、恋の鞘当てをする余地など無かったことが明白です。

にもかかわらずフロローは彼女に執着し、カジモドも彼女に恋い焦がれる。そしてかたや二人のキスを盗み見、カジモドもまたその後の過程で、二人が男女の愛以上の精神的な絆を育む様を目の当たりにして衝撃を受ける。決して愛が手に入らないことを悟った時、人間はどう反応するのか……。

フロローが権力をふりかざして彼女を追い詰めるいっぽうで、カジモドはと言えば葛藤しながらも彼女に尽くし、無償の愛を捧げます。一つの境遇に置かれたときに、人間の魂は醜くも、美しくもなりうる。そんな人間の“光と闇”を際立たせるうえで、前述の一瞬の表現は一つの起点となっていると言えましょう。 もう一つ、宮田エスメラルダで出色だったのが、道化の祭りでカジモドが人々に虐められたことに責任を感じて大聖堂を訪ね、鐘楼でカジモドと語らうシーンです。はじめは怖がっていた欄干にカジモド同様、腰掛けたエスメラルダは、勇気を振り絞って話しかけてきた彼を見つめ、言葉を待つ。この時の宮田エスメラルダのまなざしの、なんとまっすぐで、真剣であったことか。そこにはうわべの優しさなど、みじんもありません。

自分を養育してきたフロローを含め、これまで誰からもろくに人間扱いをされてこなかったカジモド。彼にとってこのエスメラルダの真剣な視線は、自分に生まれて初めて向けられたまなざしのように感じられたことでしょう。こんなにも自分の言葉が待たれている。コミュニケーションを求められている。自分の存在が肯定されたという実感……。 口下手な彼はやっとのことで“いいね、二人でいる”と言い、彼の喜びはエスメラルダにもしっかりと伝わります。それが、二人が思わず両手を離し、万歳をしながらのけぞるポーズへと繋がる。もしかしたらエスメラルダのこのまなざしこそが、その後のカジモドのどこまでも献身的な生き方を決定づけたのかもしれない、と思わせる一瞬です。

カジモドの中に生まれる潜在意識、フロローの歪んだ愛 もちろんこの日のカジモド役・飯田達郎さんの深化も目覚ましく、初演開幕当初は鐘楼で“純粋培養”され、完全なまでの無垢からスタートするカジモド像が鮮烈でしたが、この日のカジモドはユゴーの原作でも強調されているダークな色味を帯びた人物像に。「天国の光」以降のソロ・ナンバーでは憧れや苦悩、絶望の中に、少年ではなく“大人の男”としての屈折もうかがわせます。また後半の或るシーンではかなりゆっくりとした動きで相手に恐怖を与え、悲しくも暴力的な潜在意識がカジモドの中に芽生える瞬間をクローズアップ。 野中万寿夫さんの演じるフロローは、エスメラルダという抗いがたい、そして誰もが恐れる権力にさえ靡かぬ存在を前にした時、彼女を支配、もしくは抹殺しなければならないと信じて、露ほどにも疑いません。たとえそれが歪んだ形であっても、愛のために善悪の判断能力さえ失ってしまう人間の弱さ、悲しさが滲み出た人物を骨太に体現しています。

フィーバスの繊細な優しさ、クロパンの乾いた歌唱 いっぽう清水大星さん演じるこの日のフィーバスには、初演当時より戦争体験で傷ついた彼の心の内が覗き、台詞のそこここにも繊細な優しさが。フロローの命に逆らって松明を水に浸すくだりでは、かつて“弱き者”に対してなすべきことをエスメラルダから学んだ彼が、“今それを自分がするのだ”という決意をこめて行動を起こす。覚悟のこもった歌声が胸を打ちます。 阿部よしつぐさん演じるジプシーたちのリーダー、クロパンは、道化の祭りを陽気に盛り立てる間も、その目は一瞬も笑うことなく常に周囲を見渡しており、踏んでいるステップも気楽さからは程遠い。迫害を受けながらようやく生き延びてきた人々の長として、積年の思いを抱えたクロパン役ほど、冒頭と幕切れにこの物語のストーリーテラーとして歩み出るのにふさわしい人物はいないのかもしれません。以前よりもやや乾いた風合いで発する“パリの朝……”が、ジプシーという、感傷を排して生きるしかないクロパンの境遇に思いを致させ、いちだんと感慨深いプロローグ/エピローグとなっています。

また舞台後方から劇世界に厚みを与えるクワイヤ(この日は高井治さん、永井崇多宏さん、織笠里佳子さんら)の歌声もいっそう研ぎ澄まされ、重厚にしてきめ細やかな歌声が場内全体を包み込みます。 人間の光と闇をいっそうのコントラストをもって描き出し、深い感動へと観る者を誘う今回の舞台。キャストによってカラーも異なれば、その日その時の化学反応によって作品の“決定的瞬間”も異なってくることでしょう。今後も様々な“発見”が期待できそうな『ノートルダムの鐘』名古屋公演です。

(*関連記事情報*名古屋公演直前に行ったフィーバス役・佐久間仁さん・清水大星さん・光田健一さんへのインタビュー記事『ノートルダムの鐘』フィーバスが語るもう一つの視点もぜひご一読下さい)

『ノートルダムの鐘』日本初演・観劇レポート

中世から現代へ、“人間回帰”のミュージカルが問いかける「愛に満ちた世界は、いつ」

(注・キャスト名は筆者が鑑賞した日の出演者です。作品分析的な要素もありますので、観劇前の方はご注意ください)

『ノートルダムの鐘』撮影:上原タカシ (C)Disney

聖堂内部を模した舞台に、僧衣をまとった人々が現れる。舞台上方には男女8名ずつのクワイヤ(聖歌隊)が並び、ラテン語の宗教歌から鐘の音、「アアア、アアア……」そしてオーケストラ、とアニメ版で耳慣れた音楽が聞こえるも、それに続いて映画でクロパンが朗々と歌っていた「ノートルダムの鐘」は、渡り台詞のようにアンサンブルがワンフレーズずつ歌う形で展開。いつしかカジモドの身の上話へと移行してゆきます。そこではアニメ版で語られなかったフロロー(芝清道さん)の過去が再現され、実は彼の奔放な弟が、駆け落ちしたジプシー女性との間にもうけた子がカジモドであり(つまりフロローにとっては甥っ子)、フロローは病死した彼らから託された赤子を、一度は投げ捨てようとするも思い直し、引き取った経緯が明らかに。

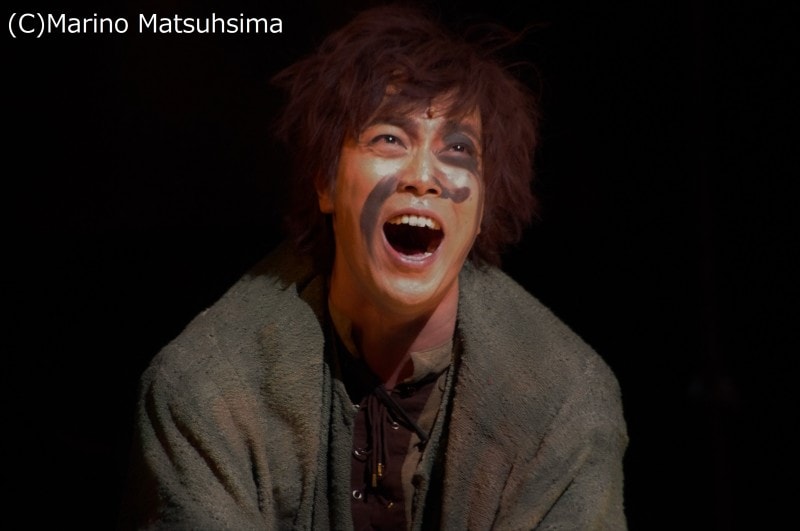

赤ん坊の姿かたちに驚き「こんな怪物は人目に触れないようにしてやらなければ、正しく生きていけるよう、導いてやらなければ」と心に決めたフロローは、彼を残酷にも“カジモド”(できそこない)と名付け、大聖堂の鐘楼に住まわせることとする。ここで若く、凛としたオーラの男優(飯田達郎さん)が登場、「どこに違いがあるのだろう」と歌いながら、顔と身体にごく簡単な仕掛けをほどこし、ものの数十秒のうちにカジモドへと変身。この鮮やかな演出に込められた痛切なメッセージ性に、多くの観客は開幕早々、強い印象を受けずにはいられないでしょう。

『ノートルダムの鐘』撮影:阿部章仁 (C)Disney

アニメ版を尊重しながらも、それ以上にユーゴ―の原作に立ち返って舞台化したという、今回の『ノートルダムの鐘』。子供を含めあらゆる年齢層が楽しめるよう、人物像をわかりやすく組み立て、ハッピーエンドにアレンジされたアニメ版と比べると、人物像にいくつものひだを織り込み、なおかつ対話や激しい対立のなかで揺れ動く内面を際立たせたこの舞台版は、ディズニー・ミュージカル史上、最も演劇的かつシリアスな作りとなっています。

『ノートルダムの鐘』撮影:阿部章仁 (C)Disney

とりわけ特徴的なキャラクターであるフロローは、もとは弟思いの生真面目な聖職者見習いでしたが、権力の階段を登るうち、いつしか自分こそが“善”であり“正義”と思い込むように。しかし自由を体現する女エスメラルダに出会い、見下していた人種の一人である彼女に真実を突かれて動揺、カジモドに八つ当たりをして気を紛らわせる。しかし心は収まらず、ついには場末の酒場である光景を目撃(この場面のアラビア・ポップス風の音楽に新鮮味)。

屈辱感の中でエスメラルダ=自由を滅ぼすことを決意……といった具合に、はじめは“種ほど”の大きさでしかなかった邪悪さがいくつもの“揺らぎ”を経て巨大化、彼自身、モンスター的な存在へと変貌を遂げて行くのです。演じる芝さんは『ジーザス・クライスト=スーパースター』のユダ、ジーザス等、激情に駆られる役どころを数多く演じてきた方ですが、その彼をして全身を振り絞り、鬼気迫る形相で演じていることからも、役の要求度の高さは瞭然。彼が(神のために)悪魔にもなろう、と決意するナンバー「地獄の炎」の終わりで両腕を広げ(十字架を暗示)、放心する瞬間は見逃せません。

『ノートルダムの鐘』撮影:上原タカシ (C)Disney

一方、主人公のカジモドについては、純真無垢な造型はアニメ版同様ですが、エスメラルダに出会って初めて“優しさ”を知るも、はじめは彼女に対する感情(=愛)すらフロローに抑え込まれ、彼女の危機を知ってからは助けに行くことも出来ず苦しむさまが、時間の経過とともに痛みを深くしながら描かれます。2幕のナンバー「石になろう(Made of Stone)」では、純白だった心がグレーに塗り固められた彼の悲しみがほとばしるよう。

そんな彼が遂に立ち上がり、フロローと対峙する終盤では、人として生まれた彼がその存在の全てをかけて言葉を繰り出し、思いをぶつけるうち、強者と弱者の構図が逆転してゆく過程を、台詞と身体、双方の表現を駆使しながら、飯田達郎さんが力強く表現しています。

そして本作において唯一“ぶれない”キャラクターと言えるのがエスメラルダ。筆者は以前、地理的にかけ離れた某国・少数民族の人権問題を訴える人物に「なぜこの活動を?」と尋ねたことがありますが、その時の返答が、本作のエスメラルダと同じく「誰かが気に懸けなくてはいけないから」というものでした。「でなければいつか、あなたのことも誰も気に懸けなくなる。そういう世界になってしまう」と続けた彼は、過去に迫害を受けた民族の出身。エスメラルダも彼のように、不条理と闘い、過酷な半生を送ってきたことが容易に想像されます。だからこそ生死の選択を迫られてもなお、エスメラルダはその信念、人間としての“誇り”を守ろうとする。本作の“志”を一手に引き受けるキャラクターを、岡村美南さんは堂々たるたたずまいと美しいダンス、歌声をもって見事に体現しています。

もう一人の重要人物、フィーバス隊長はアニメ版の造型とは異なり、戦争帰りでPTSD(心的外傷後ストレス障害)を抱えつつ享楽的に生きようとしていたのが、エスメラルダと出会い、彼女の影響で大きく変貌。演じる清水大星さんは追い詰められ、絶望的な状況に陥ってゆくにつれ“男らしさ”を増し、魅力的です。また渡り台詞でナレーションを担うアンサンブルは、一貫して物語の緊張感を持続。一つの言葉も取りこぼさず台詞を観客に届け、文芸作品に相応しい活躍を見せています。

物語の結末が衝撃的に演じられたのち、カジモド役の俳優は“役”を脱ぎ捨て、一人の俳優としてエピローグを語り始める。その内容から観客はカジモドの愛の深さを改めて知りますが、そこにたたみかけるように、今度はすべての俳優たちが、冒頭でカジモドが行った“仕掛け”を施し、舞台にずらりと並んで歌い始めます。1482年の物語にもかかわらず、そこで歌われる歌詞は2016年の“今”の世界にぐさりと刺さる、ある問いかけ。高橋知伽江さんによる簡明で美しいその訳詞内容は、観る者の心にいつまでも、ずしりと残ることでしょう。

『ノートルダムの鐘』撮影:上原タカシ (C)Disney

巨大な鐘や熱された釜など大振りの装置も存在し、要所要所で印象的な使われ方はするものの、ほとんどの部分を俳優のパフォーマンス(歌唱、演技、身体表現)に委ねた本作。テクノロジーや仮想現実依存は言わずもがな、“不寛容”や“分断”を是とする風潮が不気味な足音を響かせる中で、いつしかクリエイターたち自身の意図も超え、世界が今、まさに必要とする“人間回帰”の舞台が誕生した、と言えるかもしれません。

*2016年12月22日公演観劇レポート*

開幕から二週間弱、初日からしばらくはメインキャストがあまり替わらない劇団四季公演では珍しく、『ノートルダムの鐘』では早くも多数の“別キャスト”が登場しています。この日の公演でも、上記の「開幕レポート」取材時(最終通し稽古とプレビュー)とは、メインキャスト5名のうち4名が異なる配役。作品に加わった新たな色彩を、本稿でレポートします。

まずは11月の公開稽古で既に衝撃的な演技の一部を見せていたカジモド役・海宝直人さん。登場しての第一声“どこに違いがあるのだろう”の“だろう”で声の出どこ(出所)を変え、このフレーズの重要度を印象付けるのに始まって、以前のインタビューでも“声”へのこだわりを語っていた海宝さんらしい、きめ細やかな声表現が光ります。

例えばフロローからの(おまえは)“醜い”“気持ち悪い”という残酷な言い聞かせを無心にリピートし、カジモドの純真さを際立たせたり、外界へ踏み出そうと決意するナンバー「陽ざしの中へ」では“僕は行きたい”辺りで意識がすっかり変わる過程を聴かせ(3頁目の稽古場レポートでこの部分の演出過程を詳述)、屈折した心を歌うナンバー「石になろう」では、くぐもった声色の“台詞”と、心の中の声として何の制約も受けない“歌声”とを、鮮やかに往来するといった具合。

また身体表現においても、祭りの後、フィーバスに冠を渡すちょっとした仕草に“怪力”の片鱗を見せたり、冒頭の“変身”や、曲終わりに鐘の綱を引き客席を向く所作で歌舞伎の“見得”とみまごう間合いと形を見せるなど、あらゆる瞬間、全方位的に、カジモドという人間を表現しています。この緻密で献身的な演技が、終盤にアンサンブルが行う象徴的な演技と対をなし、どれほど観客に力強いメッセージを送っていることでしょう。

いっぽう、フロロー役の野中万寿夫さんは、芝清道さんフロローが正邪の狭間で揺らぎ、絶妙な人間臭さを醸し出していたのとは、全く異なる印象。徹頭徹尾生真面目にして清廉な、いわば“二枚目”の発声で、彼が自身の正義を疑うふしは皆無なのです。(ちなみに、彼は特徴的な発声で『美女と野獣』ガストンや『ライオンキング』スカー等の“いかにも”な悪役を手堅く演じてきたベテラン俳優。)

序盤で赤子のカジモドを投げ捨てようとした次の瞬間、とっさに強く抱きしめる様子からは愛情深ささえ伝わりますが、物語が進むにつれて、現代西洋的価値観を持つ観客なら、彼の言動のあちこちに違和感を抱き始めることでしょう。カジモドに「ご主人さま」と呼ばせ、マインドコントロールで外界を恐れさせ、隷属させる。「優しさを与えなければ」と言いながら彼を「これ」呼ばわりする。旧時代的な価値観の中で生きてきた彼の中には、“人権意識”は露ほどもありません。そんな折、自由と平等という“新たな概念”を体現するエスメラルダが登場し、フロローは深層心理的には惹かれつつも、自らの正義のため何が何でも彼女を屈服させ、あるいは滅ぼさなければと思いこむ。

一般的には、狂気に駆られた“暴君”にしか映らないフロローも、彼なりの価値観に愚直に従っていたわけであって、互いに正義と信じて疑わない二つの価値観が共存できず、クラッシュせざるをえなかったことで、本作の悲劇は起こる。古代から人類が抱え続け、特に残酷な事件の連鎖によって昨今、顕在化している“異なる価値観(文明)の衝突”の図式が浮かび上がり、“善悪”を一元的に判断することの危うさも示されるのです。容易には答えの出ない問いを呈示するこの野中フロロー、作品に新たな重量を加えていると言えましょう。

そして意図せずしてカジモド、フロロー、そしてフィーバスの人生を変え、同時にわが身にも災いを招いてしまうエスメラルダをこの日演じていたのは、宮田愛さん。自然体の“優しさ”が台詞や全身に滲み出ていた岡村美南さんと比べ、よりビーンと張りのある歌声と毅然たる台詞を聴かせ、芯の強さが印象的です。祭りでの登場時や大勢で踊る酒場のシーンでは足さばきに妖艶さがあり、ジプシーとしての野性味もたっぷり。

またクロパン役は、吉賀陶馬ワイスさんがジプシーたちの苦節とそれを跳ね返すバイタリティをうかがわせるリーダー像であるのに対し、この日演じた阿部よしつぐさんは歌声が本質的に明るく、フットワークも軽妙。この軽やかさをよすがに、彼らは壮絶な差別を耐えてきたのかもしれない、と感じさせます。衝撃的な結末の後、冒頭同様にクロパンが「ノートルダムの鐘」のメロディを歌いだす瞬間は、阿部さんの明るい歌声が何よりの慰めとなり、染み入ることでしょう。

ところで本作でたびたび言及され、後半に(カジモドの妄想という前提はあるにせよ)その姿を現して彼に啓示を与える聖アフロディージアスは、ヘロデ王の虐殺をおそれてエジプトに逃避したイエスたちを匿い、斬首された人物として言い伝えられてはいますが、キリスト教世界においては決してメジャーな聖人というわけではありません。しかしその啓示シーンには(アフロディージアス役の演技にちょっとした工夫も施され)淡々とした歌物語の中に崇高な美しさがあり、カジモドならずとも胸打たれることでしょう。アニメ版では登場しないこのキャラクターを舞台版でなぜ重用したのか、次にオリジナル・クリエイターたちに会うことがあればぜひ確認したいところ。いっぽうでキリスト教関係者の友人に思い当たる節があるかどうか尋ねていますので、有益な見解を得られれば後日、追記の予定です。

*次頁で「脚本家ピーター・パーネルに訊く“聖アフロディージアス”起用の理由」、「作曲家、アラン・メンケンへの合同インタビュー」をお送りします!