天壇公園の歴史

燔柴炉。儀式の祝詞の板などを焼いた炉。圜丘壇、祈年殿の側にそれぞれある

圜丘壇の燔炉。日月星辰風雨雷電の神を祭る供え物を焼く炉

清朝においても天壇の存在意義はほぼ同じでしたが、乾隆年間(1735~1795年)に大規模な拡張が行われました。祈年門と皇乾殿以外はすべて清朝期に建設されたものです。

その後、1860年のアロー戦争、1900年の義和団の乱で天壇は外国勢力に占拠され、多くの祭器が略奪。義和団鎮圧に来た八ヶ国連合軍は紫禁城攻略のために圜丘壇に大砲を設置したと言われています。

そして清朝滅亡と同時に、天壇は祭祀建造物としての意義が消失し、1918年には公園として庶民に開放され、今に至っています。

天壇公園の規模・構造

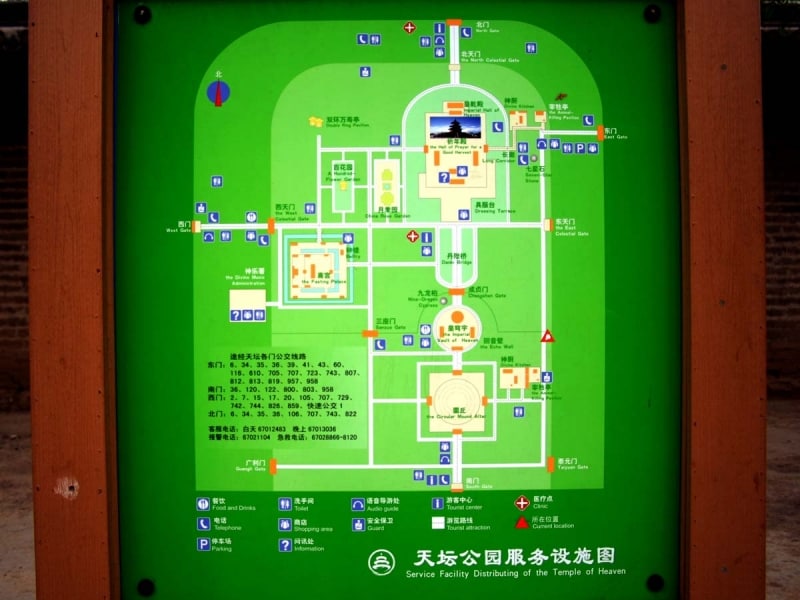

南門から入ると建物が南から北に一直線で並んでいるのが分かる

天壇は“回”の字のように二重の塀で囲まれており、それぞれ外壇、内壇と呼ばれています。内壇に入るには別途料金が必要なのですが、メインスポットはほとんど内壇に存在するので、入園時にフリーパスチケットを購入することをおすすめします。公園全体の形状は「天圓地方(天は円く、地は方形)」という古代中国の宇宙観に沿った作りになっています。

内壇は更に南北に分割。南に属するのが圜丘壇と皇穹宇、北には祈谷壇(祈年壇)、皇乾殿があります。南北それぞれ圜丘壇、祈谷壇(祈年壇)が存在し、二つの壇は丹陛橋(石畳の道)で結ばれています。

次のページは超常現象?を体験できる天壇公園の不思議スポットの紹介です!