火災保険の素朴な疑問・質問に答えていただきます

今回は、損害調査を担当されているお二人の方への、火災事故に関するインタビュー第2弾です。セゾン自動車火災で損害調査を担当されているHさん、損害調査を業務内容のひとつとする会社に所属し、鑑定人として活躍されているNさんです(このインタビューは2010年に行ったものです)。「柱一本でも残っていると全損にならない」はウソ!

清水 火災保険についてよくお客さまから尋ねられる素朴な疑問のひとつに「火事の時、柱が一本残っていたら、保険金は全額出ない」というのがありますが。Nさん そんなことはありません。建物が完全に使用できなくなくなっている状態を「全損」というのですが、その場合、契約している保険金額の全額が保険金として支払われます。「柱が一本」が残っていたとしても建物としては完全に使用できなくなっているでしょうから、そうなれば保険金は全額出ます。ちなみに地震保険の場合、建物の主要構造部(※)の損害が50%以上、延べ床面積の70%以上の損害なら、全損としています。

※主要構造部とは?

建築基準法施行令 第1条第3号(構造耐力上主要な部分)

基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。

Hさん 「柱一本」っていうのは、ほとんど迷信とか、都市伝説の類ですね(笑)。

Nさん もうひとつ、「経済的全損」というのもあります。たとえば、建物が半焼して、その修理費が契約している保険金額を一定額以上うわまわるような場合に、全損とみなす場合です。今は、保険金額の80%を超える損害を受けた時に全損とみなす火災保険が多いですね。

マンション専有部分の全損とは?

清水 ひとつ気になるのが、分譲マンションで、個々の入居者が専有部分についての火災保険をかけますが、マンション専有部分の全損というのが、どんな状態を指すのかです。今一つピンとこないのですが……。Nさん 順を追って説明すると、まず、マンションの主要構造部は躯体部分ですね。そのため共用部分として通常は管理組合が保険契約をします。つまり専有部分には、主要構造部は存在しないわけです。となると、マンションの専有部分に関しては、保険金額の80%を超える損害を受けると、いわゆる全損ということになります。

清水 つまり、壁から内側の内装・設備部分の損害が80%超になると全損ということになるわけですね。

Hさん そうですね。まあ、だいたい私たちが見た目で「これはちょっと手の着けようがないな」という状態なら、たいてい全損です。火事による焼失以外でも、たとえば消防活動による被害というのも全損になるケースが多いです。消防車はいやというほど放水するのが常ですから、放水を受けて濡れない部分はまずありません。高層マンションに設置されているスプリンクラーもそうですね。こうしたケースですと、火事になればまず全損です。ちょっとしたボヤならそれには及びませんけどね。

保険金額が過大だったら事故の時どうなる?

適切な保険金を受け取るために、保険も見直しを

そもそも火災保険というのは、建物の現在価値を復旧させるのが目的ですから、「焼け太り」はできないはずですが……。

Hさん その通りで、火災保険は実際の損害額以上に保険金を受け取ることはできない仕組みになっています。たとえば、1000万円程度の建物に、2000万円の保険金額を設定していても、受け取れる保険金は実際の被害額相当の1000万円ですよ。

清水 これが「超過保険」ですね。では、1000万円分の保険料はムダ払いになってしまいますね。

Nさん こうした場合、「そもそも、この契約に問題があったよね」ということになります。実際の被害額相当の1000万円の保険金を支払い、同時に超過分の1000万円分については保険料をお返しすることもあります。

清水 やはり契約時と更新時の確認は、とても大切ですね。保険金として支払われることのない分の保険料を支払っても、イザという時にはまるで意味がないですものね。まめに見直さないと、事故が起きた時に保険金額が多すぎた……と後悔するかもしれないってことですね。

Nさん 火災保険は契約する時が一番大事なんですよ。

支払われる保険金はどう計算される?

清水 ところで、そもそも、支払われる保険金は、どんなふうに計算するんですか?Hさん 保険金として支払うのは、私たちが計算した「損害認定額」です。現在、販売されているほとんどの火災保険では、再調達価額をもとに計算します。再調達価額を一口に言えば、被害を受けた建物を元に戻すのにかかる金額のことです。ただし、お客さまが業者さんなどから出してもらった修理見積もりと損害認定額はイコールではありません。ここはお客さまの誤解が多いところです。業者さんの見積もりには、たとえば、燃え残りのごみなどの残存物取片づけ費用など、損害をうけた部分の修理費以外の金額が載っていることもありますし、いただいた見積もりを精査したうえで、客観性のある合理的な損害認定額を決定しています。

清水 ちょっと話がそれますが、残存物取片づけ費用(ざんぞんぶつとりかたづけひよう)は、損害保険金とは別枠で実費が支払われますよね。

Hさん そうです。これは事故の際、お客さまにとって比較的速く発生する出費なので、支払ったら必ず領収書をとっておいていただきたいですね。家財の被害の場合も同様です。値段の証明になるものが必要ですから、見積書・請求書、領収書、あるいはカードの明細とか、証拠となるものを用意してください。

清水 クレジットカードとかデビットカードは、こうした時にしっかり証拠が残っていますから、ダントツで役立ちますね。ともあれ、保険金請求時には、損害の証拠を残す、探すことがなにより大切ということですね。

Nさん そうなんです。いくら損害があるといわれても、そのための証拠がなければ保険金を支払うのは難しくなります。こちらも払いたくても払うことができないですからね。損害サービスセンターにすぐにご連絡をいただくのはもちろん、できれば被災時点で被害物件の写真を撮ってください。

Hさん 写真で分かりにくいものもあると思いますので、その場合、被害物件はできるだけすぐに捨てずに、取っておいてください。ただ、被害がさらに拡大をしないように注意も必要です。たとえば、水害で水を吸った服がカビたりしないよう、速やかにクリーニングに出すとか。証拠を残したうえで、です。建物などで損害が大きな事故の場合には、Nさんのような鑑定人に損害の状況を確認してもらうことになりますので、なにしろ速やかに、契約している保険会社のサービスセンターに連絡、そして相談をしてほしいですね。

Nさん それから、火事が起きた時には、どんなに小さな火事でも消防署へ連絡をすることが必要ですよ。

火災保険に先立ち、建物のメンテナンスが何より重要

建物のメンテナンスで事故も起きにくく

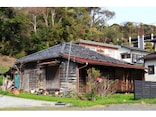

Nさん その通りです。そのためには、購入したマイホームの定期的なメンテナンスは欠かせないんですよ。たとえば、建物の外部周りは、10年に一度はメンテナンスをするのが普通です。こうしたことをきちんと行っていれば、屋根が腐食するとか、風で屋根が飛ぶといった事故はそもそも起きないんです。

清水 事故が起きるかどうかは、メンテナンスをしているかどうかで大きく変わってくるんですか。

Nさん そうなんですよ。ほぼ同じ造りの家が何軒か並んでいるケースがありますが、普段からメンテナンスをしっかりしているかどうかで、受ける損害がまるで変わってきます。たとえば、地震や風災による被害で、ある家は全壊しているけれど、その隣の家はまったく損害がない、といったケースすらあります。

Hさん きちんとメンテナンスをしていないと、老朽化も早く進みます。しかし老朽化で起こった事故は、言うまでもなく火災保険の保険金支払いの対象外となってしまいます。

Nさん 費用の問題もあるのでしょうね。分譲マンションには修繕積立金の支払いが義務付けられているので、修理費の裏付けを前もってしておくことになりますが、一方で一戸建てにはそれがありません。全部自分でやらなくてはならないわけですが、新築して20年以上、何もしていないという人が非常に多いんですね。

清水 そうですか。マイホーム購入では、やはり費用面の無理は禁物ということですね。マイホームは私たちの暮らしの基盤ですし、多くの人にとっては数十年にわたり、住み続けることが前提でしょう。購入するなら、ランニングコストとして税金や火災保険のみならず、メンテナンス費用も余裕を持って確保できることが、長年にわたり気持ちよく暮らすために大切、ということなんですね。

【インタビューの続きはこちら】

損害調査担当に訊く 火災保険事故のウラ側 その3

【前回のインタビューはこちら】

損害調査担当に訊く 火災保険事故のウラ側

【ほかのインタビューを読む】

熊本地震 損害調査の現場から その1

熊本地震 損害調査の現場から その2

東日本大震災 損害調査の現場から その1

東日本大震災 損害調査の現場から その2

巨大災害時にも、なぜ損保会社は保険金を支払えるのか