<目次>

国家公務員の退職金、平均相場はどれくらい?

巷には「公務員の退職金は高額」という認識が浸透しています。かくいう筆者も漠然と「そうなのよね」と思っています。実態はどうなのでしょうか。国家公務員の退職金(正式名称は「退職手当」)について調べてみました。常勤の国家公務員は約26万8000人

国家公務員は、大臣や国会議員、裁判官・裁判所職員、防衛省職員・自衛隊員などの特別職と行政職や外交官、税務署職員などの一般職に分かれています。令和3年度の国家公務員は約58.1万人です(令和3年度末予算定員)。令和2年度国家公務員数は、約58.7万人で、特別職が29.8万人、一般職は28.9万人(令和3年2月1日現在)です。令和3年度は前年より6000人減少する予定です。国家公務員の退職手当制度は、「独立行政法人の役員や国会議員とその秘書などを除く常時勤務あるいはこれに準じるもの」が対象です。令和2年7月1日現在の常勤職員数は26万8179人(内閣人事局「一般職国家公務員在職状況統計表」)。前年より754人増加しました。在職者数トップ5は次の通りです(カッコ内は構成比)。

- 行政職俸給表(一) 15万1161人(56.4%)

- 税務職俸給表 5万2877人(19.7%)

- 公安職俸給表(二) 2万3274人(8.7%)

- 公安職俸給表(一) 2万3022人(8.6%)

- 専門行政職俸給表 8118人(3.0%)

退職金は「俸給表」をもとに計算される

退職金は上記を含む20の俸給表の適用範囲に基づいて計算されます。例)

- 政職俸給表(二):守衛や用務員、自動車運転手、理美容師、調理師など

- 税務職俸給表:国税庁に勤務し租税の賦課及び徴収に関する事務に従事する職員(国税庁の局長や国税不服審判所の所長・次長・首席国税審判官など一定の職員を除く)

国家公務員の退職金の計算方法

国家公務員の退職手当額は、次の計算式で算出します。「基本額(退職日の俸給月額×退職理由別・勤続年数別支給率)+調整額」

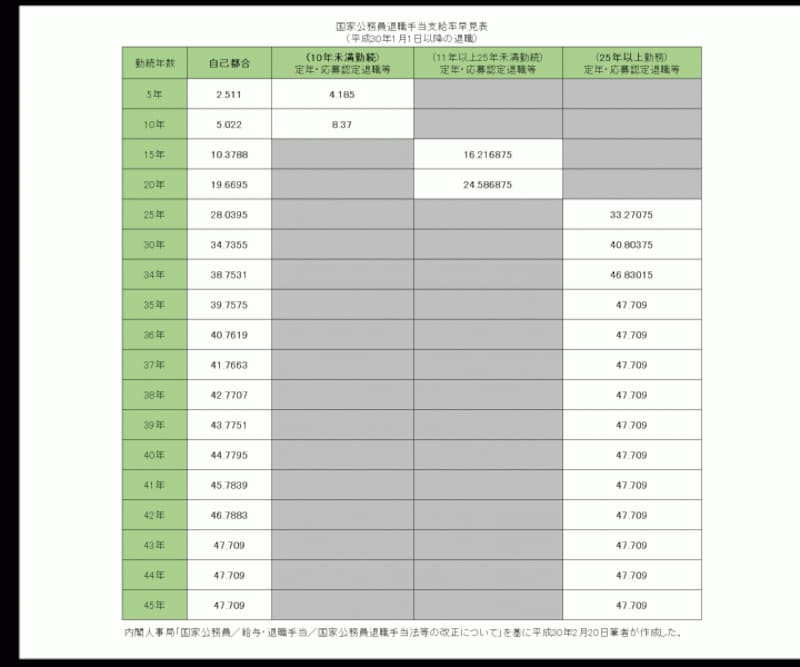

退職理由のうち定年退職の場合の支給率――「国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律」平成29年12月8日成立、12月15日交付、平成30年1月1日施行――は次の通りです。

- 勤続年数20年 24.586875

- 勤続年数25年 33.27075

- 勤続年数30年 40.80375

- 35年以上 47.709(一律)

計算式にある「調整額」とは、平成18年4月に施行された制度です。「在職期間中の貢献度をより適格に反映して、人材流動化等にも対応できる制度となるようにとの観点から、民間企業のポイント制の考え方を国家公務員の人事管理、人事運用等に合わせた形で取り入れた、いわば『職責ポイント』に相当する制度」(総務省)というものです。職員の区分と調整月額についてはこちらを参照してください。

現在、国家公務員の定年年齢は原則60歳ですが、今年(2021年)6月に定年を65歳まで引き上げる改正国家公務員法が可決成立しました。2023年から2年ごとに1歳ずつ引き上げられ2031年度から65歳定年制になります。ただし、職務と責任の特殊性・欠員補充が困難な医師等は、人事院規則により66歳から70歳の間になります。60歳に達した日以降定年前に退職した場合の退職手当は、当分の間「定年」と同等の算定が行われます。

※民間企業が近年導入しているポイント制退職金は、勤続年数や職能・職務等級、役職などに応じて付与されたポイントを積み立てて、退職時に累積ポイント数に単価を乗じて退職金を算出します。計算式は「ポイント累計数×ポイント単価×退職事由別支給係数」です。

国家公務員の退職金は平均1082.2 万円

内閣人事局「国家公務員退職手当実態調査(退職手当の支給状況)令和元年度」によると、常勤職員の令和元年度中の退職者は3万2575人で、平均退職手当は1082.2万円(前年は1054.9万円)です。うち常勤職員の約56%を占める行政職俸給表(一)の退職者は7113人(退職者の約22%)で、平均退職手当は1548.0万円(同1520.4万円)です。退職理由別の退職手当受給者数と平均退職手当は次の通りです。( )内は平成30年度の退職手当額です。

●常勤職員

退職者数3万2575人 平均退職手当1082.2万円(1054.9万円)

<内訳>

- 定年 1万2714人 2090.6万円(2068.0万円)

- 応募認定退職 1597人 2588.1万円(2649.6万円)

- 自己都合 7501人 316.1万円(335.5万円)

- その他 1万763人 201.6万円(183.4万円)

●うち、行政職俸給表(一)適用者

退職者数7113人 平均退職手当1548.0万円(1520.4万円)

<内訳>

- 定年 3825人 2140.8万円(2152.3万円)

- 応募認定退職 902人 2278.0万円(2288.3万円)

- 自己都合 1377人 362.7万円(418.9万円)

- その他 1009人 265.8万円(269.9万円)

※その他は、任期制自衛官等の任期終了(常勤職員)や死亡等による退職を含む。

応募認定退職とは、平成25年10月31日で廃止された「勧奨退職」に代わって導入された制度です。退職手当の支給率は定年退職と同率ですが、勤続年数20年以上で定年前6月を超え15年以内の退職者に対しては定年前1年につき3%(定年前1年以内の人は2%)割増があります(最大45%)。

定年退職金は平均2090.6万円

定年退職したのは1万2714人で平均退職手当は2090.6万円(2068.0万円)、うち行政職俸給表(一)適用者は3825人(定年退職者の約30%)で、平均退職手当は約2140.8万円(2152.3万円)です。では、年齢別の定年退職者数と平均退職手当を見てみましょう。( )内は平成30年度の退職手当額です。

●常勤職員

定年退職者1万2714人 平均定年退職手当2090.6万円(2068.0万円)

<内訳>

- 50~54歳 3803人 1836.5万円(1848.3万円)

- 55~59歳 711人 2408.7万円(2428.4万円)

- 60歳以上 8200人 2180.9万円(2180.0万円)

●うち行政職俸給表(一)適用者

定年退職者 3825人 平均定年退職手当2140.8万円(2152.3万円)

<内訳>

60歳以上 3825人 2140.8万円(2152.3万円)

退職金額別の受給者数の割合

定年退職手当支給額別の受給者数の割合が最も高いのは、常勤職員・行政職俸給表(一)ともに2000万~2500万円未満でそれぞれ52%、79%を占めます。次いで1500万円~2000万円未満、2500万円~3000万円未満と続きます。●常勤職員

- 2000万~2500万円未満 6672人 52%

- 1500万~2000万円未満 4003人 31%

- 2500万~3000万円未満 1143人 9%

- 2000万~2500万円未満 3006人 79%

- 1500万~2000万円未満 505人 13%

- 2500万~3000万円未満 258人 7%

民間の退職一時金は約1700万円

国は国家公務員と民間企業の退職金の格差を約400万円とし、平成25年から国家公務員の退職金を段階的に引き下げました。その時に想定した民間企業の退職金は一時金1041.5万円+企業年金1506.3万円です。平成28年8月に行った「民間の退職金及び企業年金と国家公務員の退職給付についての調査」(人事院 平成29年4月公表)によると、国家公務員と民間企業の退職金の格差は80万円まで縮小しました。

●民間 約2460万円(退職一時金1006.1万円+企業年金1453.5万円)

●国家公務員 約2540万円(退職手当2314.1万円+共済年金給付223.6万円)

*年金分は退職時点で一時金として支給するものとして計算した。

<出所>民間の退職金及び企業年金の調査結果並びに国家公務員の退職給付に係る本院の見解の概要(平成29年4月 人事院)

民間の退職金は年々下がっており、厚生労働省「平成30年就労条件総合調査の概況」(2018年10月23日公表)によると、民間企業の大学卒の定年退職給付額は、退職一時金制度のみでは1678万円、退職一時金制度と退職年金制度併用は2357万円でした。民間と公務員の退職金の格差は続きそうです。

【関連記事】