組織運営に欠かせない5つの原則

組織づくりに欠かせない5つの原則とは

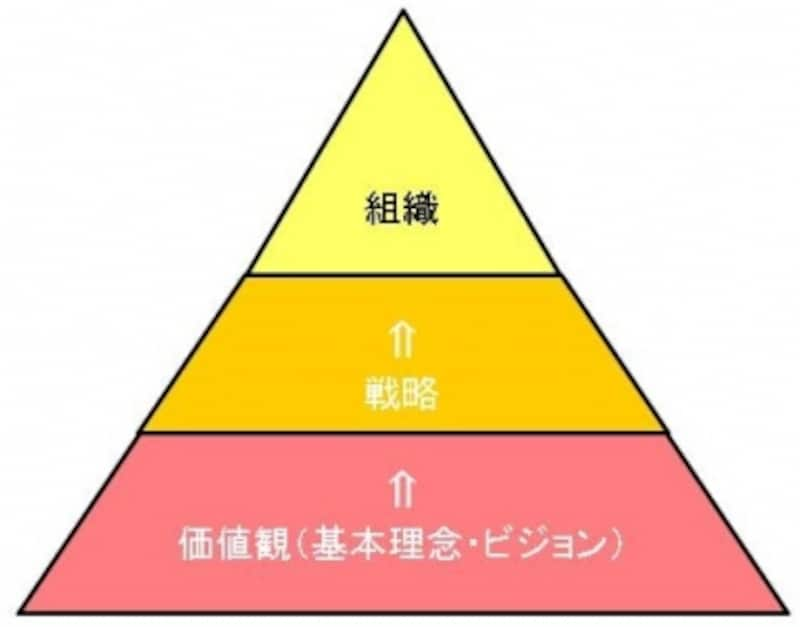

経営学者アルフレッド・D・チャンドラーは、「組織は戦略に従う」という名言を残しています。かのPFドラッカーも、「組織の構造はその目的を達成するための手段であり、構造への取り組みには戦略から入らなければならない」とチャンドラーとほぼ同様のことを述べています。

彼らの言葉は、「組織」は「戦略」が決まってはじめてそのあり方が議論され決定されるべきものである、という意味に他なりません。業績面等で不具合が生じるとすぐに「戦略」そっちのけで「組織」をいじって改革と称する経営者を目にしますが、これは感心しません。形式的な「組織」変更で業績の改善が見込めるなどと言うのは典型的な“絵に描いた餅”であり、「戦略」こそが魂として「組織」変更の根底になくてはならないのからです。特にオーナー企業の二代目、三代目経営者やサラリーマン経営者の中には、トップ交代による自分のカラーを強調しようとするあまり「組織」変更を先行させたがる人がいます。これはたいていの場合、企業にプラス効果を生み出すどころか単に組織内部に当惑や混乱を巻き起こすだけで終わってしまい、いずれまた元の組織構成に戻すことにもなりかねません。単なる時間と労力の無駄遣いになりがちなので、トップが「組織」変更を言い出した時には、「戦略」的裏付けがあるか否かを十分に吟味する必要があるのです。

「組織」づくりの基本は、「戦略」の遂行に際してより小さな労力で最大の効果をあげること、すなわち目的に向かって組織をいかに効率的に運営できように形づくるかです。言い換えれば、組織に所属する一人ひとりがいかに成果をあげやすいフォーメーションを構築するか、ということでもあります。「組織」は、あくまで生産性を高めるための道具であるということを、「組織」づくり案を検討する前にまず認識することが必要です。以上を理解した上で、「組織」づくりの基本要素とその基本パターンを知っておきましょう。

「組織」は「基本理念」に根差した「戦略」の上に立って形づくられるべきもの

組織運営の五原則

5つの原則

1. 専門化の原則

分業化のことです。各部門は特定の業務に特化することで、知識・能力の集中による効率的な業務遂行とノウハウの蓄積が可能になります。(これは「7S」の「システム」において「業務分掌」として規定されることになります。)

2. 権限責任一致の原則

各構成員に与えらえる権限は担当する職務に見合わせる必要があり、同時にその権限に見合った責任を負わせる必要があるということです。(これは「7S」の「システム」において「決裁権限」として規定されることになります。)

3. 統制範囲の原則

別称「スパン・オブ・コントロール」とも言われるもので、一人の上司が直接管理できる部下の人数には限界があり、それを踏まえた階層管理体制を構築する必要があるということです。

4. 命令統一性の原則

組織内の上下関係においては、常に特定の一人から指示・命令を受けるような命令系統を構築しないと、組織の秩序が維持されなくなるということです。

5. 権限委譲の原則

これは経営者に関することですが、経営者は日常反復的な業務は部下に権限委譲し、例外的な業務の対応に専念すべき、ということです。「例外の原則」とも言います。

組織運営がしっくりいっていない企業では、この五原則のどこかに歪みがあるケースが大半ですので、この視点に立って組織運営のチェックをすることが必要です。

【関連記事】