■1.5kgをのすプロセス(長い麺を切る道具)

はじめにお断りしておくが、このサイズは業務用の世界である。

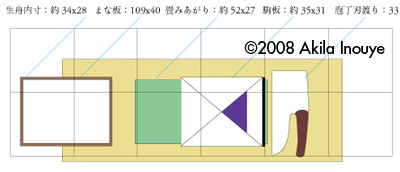

この生地を8つ畳みとすると、大体幅25-27cm×長さ50-52cm位になる。

したがって、これを切るために尺一(刃渡り33cm)の包丁が必要となる。まな板は奥行36cm以上、できれば2kgを切ることを想定して40cmを用意したい。駒板は、幅31cmが必要。切った麺を納める生舟(なまぶね=そばを保存する容器)の奥行は、有効内寸で28cmは必要ということになる。

Adoriana シェフが、切ったそばを舟に納めた様子も撮影してくれた。

長い麺をこしらえるために、技術と道具の両方からのアプローチが必要。そして、江戸の仕事は、尺一の包丁と四尺の巻棒という長い麺を打つための道具を開発していたのに、最近では残念なことにこれらがあまり活かされず、長くない麺でもよしとしてしまっているように感じられてならないのだ。

本稿は書き始めてみたら思わぬ大作・長編になってしまった。

「どうやったら、長くない麺が作れるか?」というテーマにまで迫りたかったのだが、記事がいささか長くなりすぎた。そのテーマは次の記事に譲ることとして、一旦キーボードから離れます。

この記事のフォローアップは、▼こちらに用意しました(長くないそばの打ち方)、あわせてお読みください