音量変化を形作るエンベロープジェネレータ

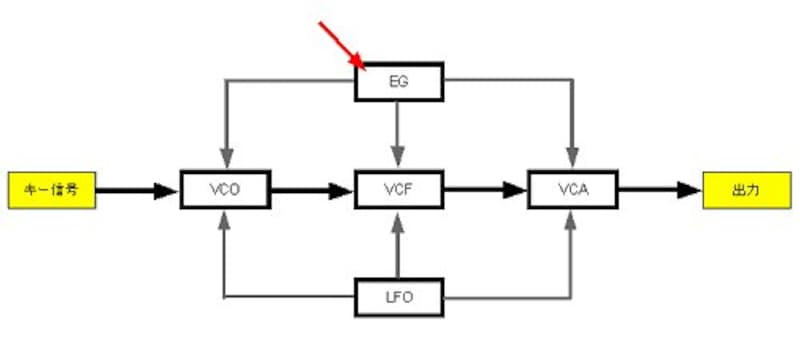

不定期連載として、ときどき書いている「シンセサイザ音作り入門」。第5回目の今回はエンベロープジェネレータについてです。これまでも見てきた、シンセサイザの構成の中でEGと書かれているのが、このエンベロープジェネレータです。

|

| 毎回お馴染みのアナログシンセのシステム構成図。今回のテーマとなるのは一番上にあるEG=エンベロープジェネレータ。 |

エンベロープジェネレータとはその名の通り、エンベロープを作り出す装置なのですが、そもそもエンベロープというのは何なんでしょうか?言葉では、ちょっと説明しにくいのですが、これは音の立ち上がりや余韻など、楽器の音が出始めてから消えるまでの音量の変化を表すカーブを意味しています。そして、このエンベロープがシンセサイザの音色作りで、大きな意味を持っているのです。

音色が同じでもエンベロープが異なると違う音に聴こえる

例えば、ブラス系の音は「ヴォー」といった感じで音の立ち上がりがゆっくりなのが特徴です。実際、シンセサイザのキーを押してから、0.5秒とか1秒かけて最大の音量へと上がっていくため、こうした音になるのです。もしも、キーを押した瞬間に大きな音が出る立ち上がりの速いエンベロープだとしたら、「パン」という感じの全然違う音に聴こえるはずです。

一方、キーを離してからの音の余韻がどのくらいあるかも、エンベロープジェネレータが決める大きな要素です。もし、余韻がまったくない音だと「プーッ」と突然音が終わるのに対し、余韻があると、「プーーン」といった感じになるのです。

以前、フィルタによる音色作りについて解説しましたが、仮に音色的にまったく同じであって、エンベロープが違うと、まったく違う音と聴こえるのがシンセサイザの面白いところです。