年末調整 人気記事ランキング(2ページ目)

2025年07月18日 年末調整内でアクセスの多かった記事をご紹介します。

11位「生命保険料控除証明書」の見方と年末調整の記入の仕方

保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」の見方を解説します。この証明書をもとに年末調整の「給与所得者の保険料控除申告書」を記入していきます。申告書の書き方や「生命保険料控除証明書」の見分け方のポイントを解説します。

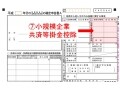

『給与所得者の保険料控除申告書』の書き方ガイド記事

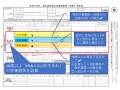

『給与所得者の保険料控除申告書』の書き方ガイド記事12位年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書の書き方【2020年・令和2年】

秋になるとサラリーマンは会社から年末調整のための関係書類の提出を求められると思います。今回は提出する書類のうち「給与所得者の扶養控除等申告書」に触れてみたいと思います。

2021年・年末調整の書類の記入方法ガイド記事

2021年・年末調整の書類の記入方法ガイド記事13位年末調整や確定申告でよく聞く「扶養親族」とは

扶養親族とは、年末時点で16歳以上、かつ「6親等内の血族もしくは3親等内の姻族」「同一生計」「合計所得金額が48万円以下」といった条件を満たす人のことを税法上では指します。扶養親族がいると扶養控除という所得控除が受けられ、税金面で優遇されるのですが、同一生計、合計所得金額といってもやや難解ですよね。そのような扶養親族の解釈について解説してみました。

年末調整で受けられる控除ガイド記事

年末調整で受けられる控除ガイド記事14位iDeCo(イデコ)の年末調整・確定申告の書き方・記載例

2017年1月より加入対象者が大幅に拡大した個人型確定拠出年金iDeCo・イデコ。積立するとき、運用するとき、受け取るときの3段階で税制優遇が受けられます。積立するときに税制優遇が受けられるということは、もちろん、年末調整や確定申告すると税金が戻ってきます。

年末調整の仕組みと注意点ガイド記事

年末調整の仕組みと注意点ガイド記事15位扶養控除等申告書でよくある書き間違いはコレ!

年末調整で配られる扶養控除等(異動)申告書。扶養控除を受けるための重要な書類ですが、今年提出するものなのに、同時に来年分も配られることも。その理由と、運用の誤解、よくある書き間違いを紹介します。

『給与所得者の扶養控除等申告書』の書き方ガイド記事

『給与所得者の扶養控除等申告書』の書き方ガイド記事16位年末調整の訂正・修正方法とは?やり直しになる主なケース3つに注意

年末調整がやり直しになる代表的なケースを3つ挙げ、その理由と訂正方法をまとめました。ポイントとなるのは年末調整といっても、書類が回収されるのは12月初旬。実際の年末時点の状況で記載ができるわけではないことです。年末調整で訂正処理できる期限に間に合わなければ、自ら確定申告をして修正する必要があります。

年末調整の仕組みと注意点ガイド記事

年末調整の仕組みと注意点ガイド記事17位年末調整をしなかった・対象から外れた場合の不利益とは

年末調整の対象者から外れると、毎月の給与明細を合計しただけの源泉徴収票が手元に残ります。同時に、給与明細給与支払報告書という名称で、その源泉徴収票と同じ記載内容のものが各人の市区町村へ送られています。給与明細を合計しただけの源泉徴収票だとナゼ税務上、不利な取り扱いを受けるのでしょうか。

年末調整の対象になる人・ならない人ガイド記事

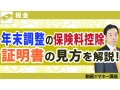

年末調整の対象になる人・ならない人ガイド記事18位年末調整の保険料控除証明書のハガキ、見方や紛失時の対応方法【動画で解説】

年末調整の時期に送られてくる保険料控除証明書のハガキ。生命保険料控除や地震保険料控除などを受けるために必要なものですが、よくわからないこともあるでしょう。保険料控除証明書の見方について解説します。

『給与所得者の保険料控除申告書』の書き方ガイド記事

『給与所得者の保険料控除申告書』の書き方ガイド記事19位生命保険料控除、年末ギリギリに翌年の保険料を払った・まとめ払いした場合はいつ申告する?

年末調整の手続きができる期間は会社によりますが11月下旬~12月始めが多いはずです。所得税を計算する際に一定の金額を引くことができる生命保険料控除は、1月から12月に実際に支払った保険料が対象となります。12月ギリギリに払った場合は年末調整には間に合わず、確定申告をすることで税金が戻ってくることがあります。今回は、年末調整に間に合わない保険料の支払いについて具体的なケースを挙げて解説します。

ガイド記事All About 編集部

ガイド記事All About 編集部20位【2021年・年末調整】給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方

秋になると会社員やパート・アルバイトの方は年末調整のための関係書類の提出を求められると思います。今回は提出する書類のうち「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の書き方を解説いたします。

ガイド記事

ガイド記事