キング・オブ・世界文化遺産「莫高窟」

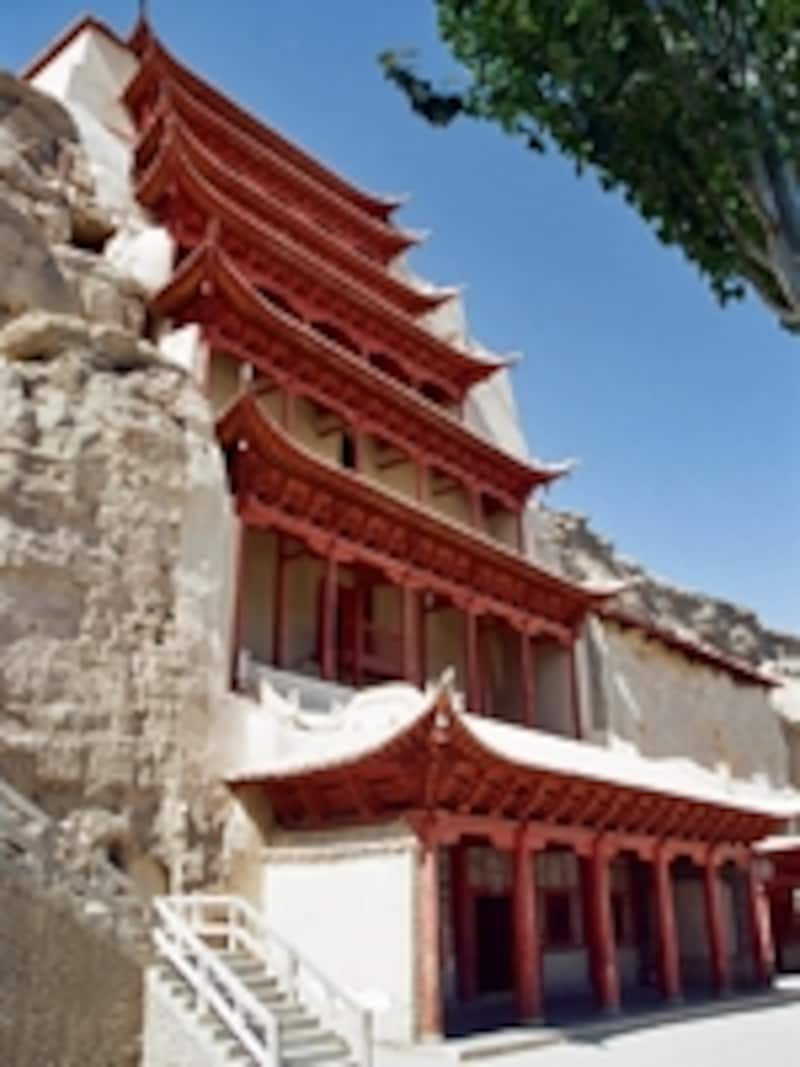

莫高窟のシンボル、第96窟の九層楼。高さ43m、9層の窟檐(くつえん。石窟入口の構造物)で、内部に高さ35mの弥勒菩薩坐像を安置している ©牧哲雄

泰山は自然遺産登録基準をも満たす複合遺産なので、キング・オブ・世界文化遺産といえばヴェネツィアと莫高窟ということになるだろう。今回はそんな中国の世界遺産「莫高窟」を紹介する。

金ぴか・極彩色の仏像と日本の仏像

断崖に開いた多数の坑が見えるだろうか? 莫高窟はこのように鳴沙山(めいさざん)という山の東側の岩壁を掘って築かれている ©牧哲雄

鳴沙山の断崖の様子。この辺りの石窟は公開されていない ©牧哲雄

実は日本の仏像も、もともとは同じようなものだった。仏像の背後によくオーラのような光の輪や炎の彫刻が飾られているが、あれを光背という。悟りを開いた者=ブッダの身体は全身が光り輝くと伝えられていることから、悟りを開いた者である如来は一般的に金ぴかで、大きな光背を持つ。

また極楽浄土は極彩色の世界であるから、それ以外の仏像もさまざまな色で彩られていることが多い。そもそも寺院の内部は極楽浄土を模しているのだから色彩豊かに飾られるものなのだ。

そして砂漠の単調な色彩の中に極彩色の石窟が無数に立ち並んでいるのが莫高窟だ。

莫高窟の驚異的な装飾

莫高窟陳列館に復元された第275窟。オリジナルの弥勒菩薩像は5世紀に彫られたと見られている。このように足を組む像を交脚像というのだが、遊牧民族に特有のデザインとされている

サイドから見た九層楼 ©牧哲雄

壁も天井も壁龕(へきがん。仏像を収める窪み)も、あらゆる場所が彩色された仏教壁画や装飾で覆われている。その中心にあるのはもちろん金色か極彩色の仏像の数々。一つひとつの石窟が独自の意味を持ち、仏教の世界観を表している。ある意味、それぞれが曼荼羅(マンダラ)なのだろう。

しかもその世界観が多種多様なのだ。金色の荘厳な石窟から、まさに曼荼羅といった密教的な石窟、アラベスクを思わせる西アジア的・ヘレニズム的な石窟まで、極楽浄土の多彩さに唖然とする。