ひとくちに観音様と言っても

いろいろ違いがありまして

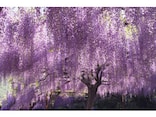

西国三十三ヵ所のお寺は、わたしもずいぶんあちこちに行っています。それは、奈良の長谷寺とか京都の清水寺などの、有名な観光寺も多く含まれているからです。しかしまだ、すべてに行ったわけではなく、ここで観音様たちにお会いできるのが嬉しくてたまりません。 |

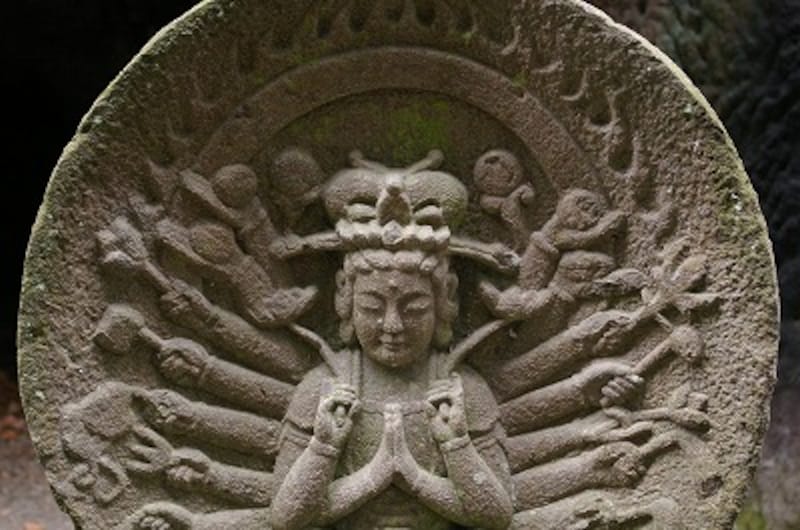

| 千手観音 |

|

| 如意輪観音 |

観音様は、仏様の中でももっとも変身がお上手で、いろいろに姿を変えて、人を救ってくださいます。だから、こちらにある石の観音様も、それぞれに形が違っていて、実に興味深い。また、西国三十三ヵ所の観音様は、多くが秘仏で直接拝むことができないので、ここで、「ああ、あの寺の観音様は、こんな姿をしているのか」と知るのも楽しいです。

また、石仏は、時間によって刻一刻と表情を変えるのも魅力で、それが写真撮影にハマってしまう理由でもあります。如意輪観音、十一面観音、千手観音。みんな大好き! 神社もいいけれど、やっぱりわたしは、基本的にお寺と仏像の人なんだなぁ。

|

| 見事な造形の千手観音。石仏はどう撮っても絵になります |

ここは鎌倉にも似ている

|

| この風景は、本当に鎌倉のやぐらにそっくり |

鎌倉には「やぐら」と呼ばれる中世の武士たちの墳墓が数え切れないほどあります。それは、ちょうどこんなふうに崖を掘って洞窟を造り、その奥に人を埋葬し、石仏、石塔、石碑などを建てたものです。鎌倉の寺に行くと、わたしはいつもやぐらを探します。なんともいえない無常観が漂う不思議な雰囲気が好きなのです。そして、ここにある洞窟は、その鎌倉のやぐらにそっくり。なぜそうなんだろうといろいろ調べて思い至りました。なんと、北条政子つながりだったのです。

瑞巌寺は

時代によって変遷してきた

|

| 「お寺に泊まる 京都散歩」これを読むと、仏教と日本の歴史の関係がわかります |

簡単に言えば、天台宗、真言宗などの密教は、平安時代初期に導入された貴族のための宗派で、臨済宗、曹洞宗などの禅宗は、鎌倉時代に勃興した武士階級に好まれたものです。天台宗であったころのこの寺は、奥州藤原氏に庇護されていたのですが、源頼朝が、義経討伐のついでに奥州藤原氏も滅ぼしてしまいました。

|

| 瑞巌寺本堂。内部では絢爛たる襖絵などが見られます |

その後この寺は荒廃しましたが、江戸時代に伊達家によって再興され、再び繁栄を見ました。ということで、現在の、瑞巌寺=伊達家というイメージが出来上がったのです。「寺の歴史は日本の歴史」。寺旅をしていると、いつもわたしは、そんな言葉を思い出します。

次のページは周辺の見どころとグルメガイドです。