なるべくなら貯蓄を取り崩さずに過ごしたいと思うのは自然なことです。そこで注目したいのが、シニア世代でも無理なくできる「ちょい稼ぎ」。今回は、65歳からの働くときのポイントや得られるものをご紹介します。

年金収入だけでは月3万円の赤字に

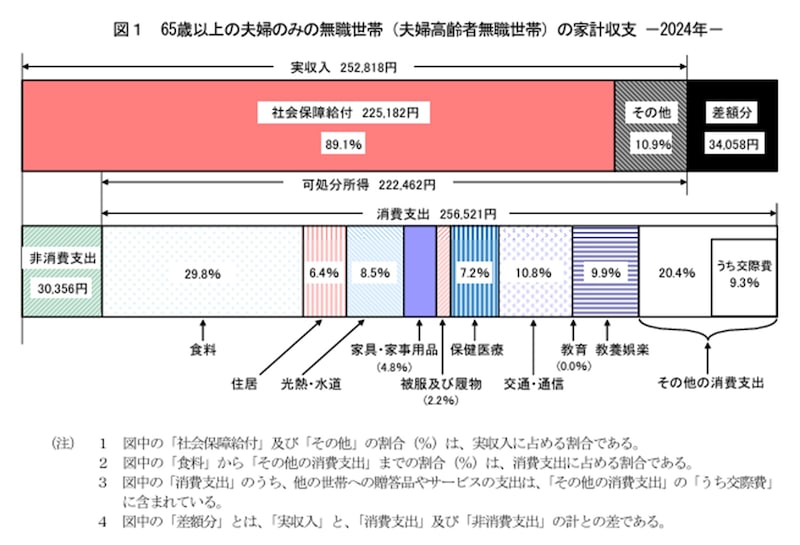

60歳で定年を迎えた後も、再雇用などで数年間働き続ける人は多いでしょう。しかし65歳を過ぎると、主な収入源は公的年金という人は多くなります。総務省「家計調査報告(2024年)」によると、「65歳以上の夫婦のみの無職世帯」の収入は年金などが約25万円。

一方、生活費は消費支出約25万円に加え、税金や保険料などの非消費支出が約3万円かかります。結果として、毎月およそ3万円の赤字が生じ、年間で約36万円を貯蓄から取り崩す計算になります。家の修繕費や医療費など突発的な支出を考えると、この赤字をそのまま放置するのは不安が残ります。

65歳からは「自分に合った働き方」を選ぶ

65歳を過ぎても体が元気なら、ちょっとした仕事で収入を得ることは十分可能です。その際、フルタイムで働くのもいいですが、「自分の体力や性格に合った働き方」を選ぶほうが、気持ちや体に負担がかかりません。検討するなら、

・週2~3日のパート・アルバイト

・シルバー人材センターへの登録※

・得意分野を生かした指導やサポート

などであれば、無理のない範囲で収入を得られるでしょう。このとき、自分の経験や得意分野を生かせる働き方を選ぶのがポイントです。

※シルバー人材センターは、地域の公益法人が運営し、高齢者に仕事を紹介する仕組み。経理補助や清掃、スーパーでの品出し、公園の草むしりや学校業務のサポートなど、地域貢献につながる仕事が多くあります。

●経験や好きを生かせる「ちょい稼ぎ」の例

・人と接するのが好きな人:接客・販売のパート、スーパーでの品出し

・教えるのが得意な人:ピアノ、習字、英語などを教える

・運転が得意な人:デイサービスや送迎業務

・家事が好きな人:家事代行、料理代行

・文章や表現が好きな人:ライティング、ブログやコラム執筆

このように、自分の性格やスキルに合わせて選べば、働くこと自体が楽しみに変わります。

働くことは「収入」以上の意味がある

シニアの働き方は、単にお金の不足を補うだけではありません。働くことで人との交流が生まれ、生活リズムが整い、自分の役割を感じられるという効果があります。これは心身の健康維持や生きがい・自信にもつながります。つまり「老後のちょい稼ぎ」は、年金の不足分を補う手段であると同時に、生きがいを得るための活動でもあるのです。お金の心配を和らげつつ、地域や人との関わりを持ち、健康的で充実した日々を過ごす。そんな働き方こそ、65歳からの暮らしを安心で豊かにするカギになるでしょう。