電子帳簿保存法とは?電子データによる保存と、データを受け取った場合の保存義務についての法律

「電子帳簿保存法」とは、各税法で原則「紙」での保存が義務づけられている帳簿や書類について、一定の要件を満たした上で、「電磁的記録(電子データ)」による保存を可能とすること、および電子的に受け取った取引情報についての保存義務等を定めた法律です。電子帳簿保存法という法律を理解する上でポイントは3つ

電子帳簿保存法とは、企業の経理部門等で働く人や、自営業として帳簿や書類を管理する人だけではなく、そのスタッフや従業員など、経費を使用したとき等の領収書や請求書などの書類を扱う人が対象となります。電子帳簿保存法という法律を理解する上では、以下の視点が非常に大切となります。

1. 電子帳簿保存法の適用にあたっては、「帳簿」の話なのか、「書類」の話なのか、「電子取引データ(取引情報)」の話なのかによって違う

2. 「自己」が作成した「電子取引データ(取引情報)」なのか、「他者」が作成した「電子取引データ(取引情報)」なのか

3. 「電子取引データ(取引情報)」として「保存ができる(認められる)」という規定なのか、もしくは「保存をしなければならない」という規定なのか

電子帳簿保存法という法律の概要

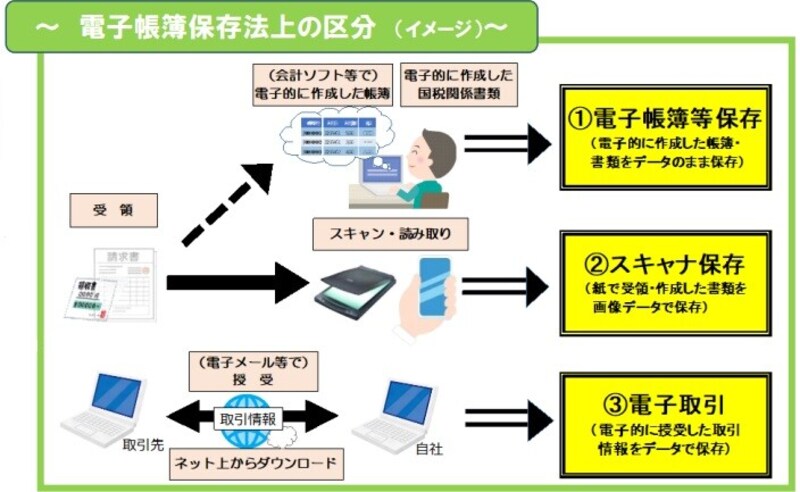

「電子帳簿保存法」上において、電磁的記録(電子データ)による保存は、図の【1】電子帳簿保存【2】スキャナ保存【3】電子取引の3種類に区分されています。それぞれの注意点について解説します。【1】電子帳簿等保存について

国税関係帳簿書類のうち電子計算機を使用して作成している国税関係帳簿書類については、一定の要件の下で、電磁的記録等(電磁的記録または電子計算機出力マイクロフィルム(COM)による保存等(備付けや保存)が認められる制度です。

そしてこの電磁的記録等による保存等が認められる国税関係の帳簿書類とは、自己が最初の記録段階から一貫してコンピュータを使用して作成するものであるため、手書きで作成された国税関係帳簿書類については、該当しないことになります。

こちらは、「自己」が作成した「帳簿」と「書類」の話であり、電磁的記録が「できる(認められる)」規定ということになります。つまり、電磁的記録等しなくても良い、つまり従来どおり、紙での保存でも良い ということになります。紙での保存が面倒、という人には、電磁的記録での保存を検討する価値があると思います。

【2】スキャナ保存について

スキャナ保存制度は、取引の相手先から受け取った請求書等、及び自己が作成したこれらの写し等の国税関係書類(決算関係書類を除きます)について、一定の要件の下で、書面による保存に代えて、スキャン文書による保存が認められる制度です。特徴としては、一定の要件を満たした場合には、すぐに領収書等を廃棄することができる、という点になります。こちらは、「自己」及び「他者」が作成した「帳簿」のはなしであり、スキャナ保存が「できる(認められる)」規定ということになります。

【3】 電子取引について

個人事業主の場合の所得税(源泉徴収に係る所得税を除きます)や法人の場合の法人税における書類等の保存義務者が、いわゆるEDI(電子データ交換)取引やインターネットを通じた取引等の電子取引を行った場合が該当します。電子取引により授受した取引情報(注文書、領収書等に通常記載される事項)を電磁的記録により保存しなければならないという内容の制度です。

この制度の特徴とは、例えば、経理処理のため、インターネットで購入した取引の領収書等をPDF等でダウンロードした場合などは、そのPDF等を一定の要件に従って、保存しなければならないこと、という点です。

こちらは、「自己」及び「他者」が作成した「電子取引データ(取引情報)」を受け取った場合の話であり、「しなければならない(義務)」規定ということになります。(2024年1月から適用がはじまります)

いかがでしたでしょうか。いずれにしても適用にあたっては、専門家に確認・相談の上、自社(者)にあった取り組みをすることをオススメします。

【関連記事をチェック!】

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは何? 消費税や免税事業者との関係は?わかりやすく解説