<目次>

医療費の自己負担には上限額があります

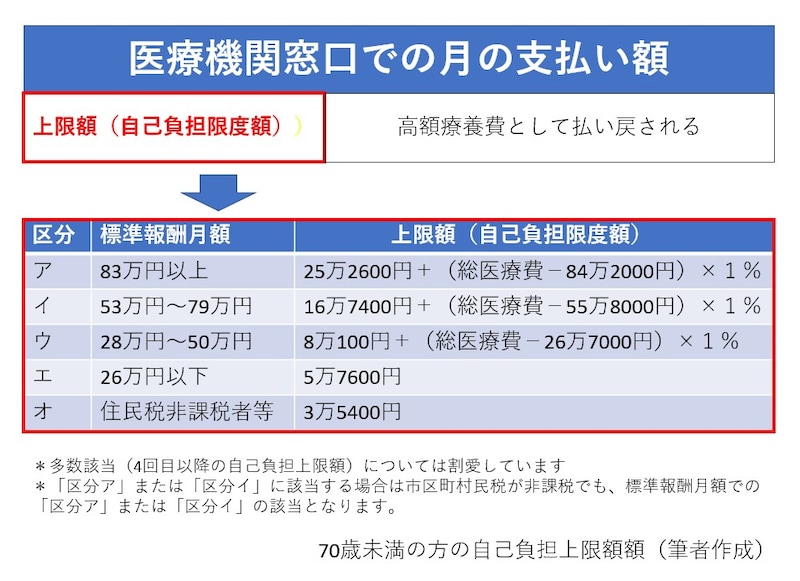

通常皆さんは何らかの健康保険に加入していますので、病気やけがなどで医療機関にかかっても、窓口で支払う自己負担は1~3割で済んでいるのではないでしょうか。ただ、手術や入院などとなると自己負担もそれなりに多額になるかと思います。そのため毎月の医療費の自己負担には上限額(自己負担限度額)が決められています。上限額(自己負担限度額)を超えて医療機関窓口で支払った金額は、加入している健康保険から「高額療養費」として後日払い戻しされます。

「限度額適用認定証」の提示で窓口負担は上限額までになります

後日払い戻しされるとはいえ、一時的にでも多額の医療費を窓口に支払うのは負担が大きいかと思います。そのため手術や入院などで医療費が多額になりそうな時は、事前に加入している健康保険に「限度額適用認定証」の交付を申請しておくと便利です。なぜならば「限度額適用認定証」を医療機関窓口に提示すれば、毎月の自己負担は上限額(自己負担限度額)までで済むからです。なお「限度額適用認定証」の有効期間は申請した月の初日から最長1年間です。70歳以上の方も「限度額適用認定証」が必要?

月の窓口負担を上限額までにできる「限度額適用認定証」ですが、70~75歳未満の方には必要な方と必要のない方がいます。具体的には所得区分が一般(標準報酬月額26万円)以下の方と現役並みⅢ(標準報酬83万円以上)の方は必要ありません。70歳になるとお手元に届く「高齢受給者証」を提示することで、毎月の窓口の自己負担は上限額(自己負担限度額)までとなります。しかしながら所得区分が現役並みI(標準報酬月額28万~50万円)およびII(標準報酬月額53万~79万円)の方は「限度額適用認定証」が必要となります。

*標準報酬月額とは毎月の給与など「月額の報酬」を一定の幅で区分したもので、厚生年金や健康保険の保険料を計算する際に利用されます

*加入している健康保険が「国民健康保険」の場合は標準報酬月額ではなく課税所得で区分分けされます

「限度額適用認定証」はどこに申請する?

「限度額適用認定証」の申請方法は各健康保険で異なります。加入している健康保険が「健康保険組合」であればその窓口であり、「協会けんぽ」であれば協会けんぽの各都道府県支部となりますので、お勤めの会社の総務などに確認することをお勧めします。また国民健康保険の場合は、区・市役所、町村役場の「国民健康保険」を取り扱う係が窓口となります。役所(場)の総合受付で尋ねるとよいでしょう。まとめ

いかがでしたでしょうか。高額療養費制度により自己負担上限額が決められていることで手術や入院の際も、際限なく医療費を負担するなどということはありません。しかしながら一時的とはいえ医療機関の窓口で多額の医療費を負担するのは大変かと思います。その場合に「限度額適用認定証」は窓口負担を自己負担上限額で済ませることができる非常にありがたい書類ですので、加入している健康保険に事前の申請をされることをお勧めいたします。《参考》

全国健康保険協会 医療費が高額になりそうなとき