第10位『ザ・ゴールデンカップス』

売れたグループサウンズの中では最もロック、ブルースに特化していたことで知られるザ・ゴールデンカップス。“たいがい”と言えるくらいに個性的なメンバーだらけのこのバンドだが、中でもきわだったスター性を発揮したのがマモル・マヌー。ドラマーながら大人びた色気のある歌声で『銀色のグラス』(1967年)、『長い髪の少女』(1968年)、『愛する君に』(1968年)などのヒット曲ではリードボーカルのデイヴ平尾と同等、いやそれ以上の魅力を発揮している。

近年の再結成時にはドラムをサポートメンバーにゆだねてボーカルに専念してしまっているのが残念。

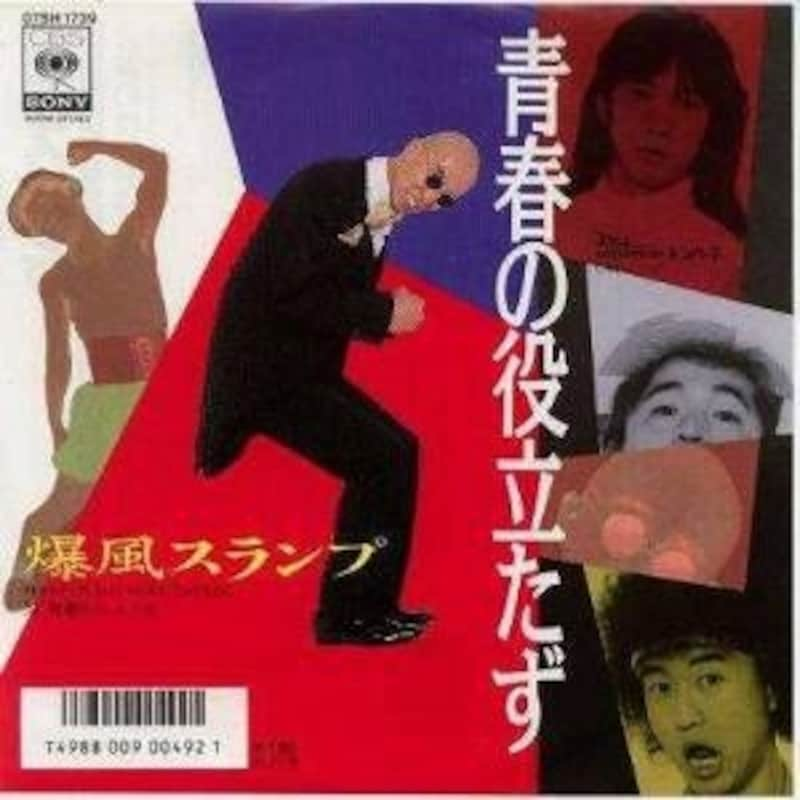

第9位『爆風スランプ』

青春感あふれるメッセージとパワフルな曲調で1980年代から1990年代の音楽シーンをいろどった爆風スランプ。全メンバーが作詞、もしくは作曲を手がけるアーティスト性の高さが特徴だ。ドラマーのファンキー末吉も演奏能力のみならず、初のヒット曲『Runner』(1988年)を作曲するという功績をあげている。

現在も音楽を通じた中国、北朝鮮との文化交流や著作権管理をめぐるJASRACとの裁判など話題にことかかない。

第8位『ザ・タイガース』

言わずと知れたグループサウンズのトップバンド、ザ・タイガース。今では解散後も長く活躍を続けるボーカルの沢田研二のイメージが圧倒的に強いが、リアルタイムで接した世代にとっては他のメンバーも同等の人気者だった。中でもドラマーの瞳みのるはグループサウンズの個人人気投票(『週刊明星』1968年3月31日号など)でTOP5の常連になるスターぶり。

解散後は長く芸能界を離れていたが、その間に教育者、中国文化の専門家としての地位を築き、2011年にふたたびザ・タイガースのメンバー達と合流して以降はメディアなどでも幅広い活躍を見せている。

第7位『ザ・スパイダーズ』

1961年に結成し、グループサウンズの源流のひとつになったザ・スパイダーズ。現代でも活躍する個性的なメンバーを多数擁するがグループサウンズ期以前は『田辺昭知とザ・スパイダース』という名義だったとことが示すように、あくまで中心人物は田辺昭知だった。

ミュージシャンとしてはもちろん、俳優としても映画『濡れた逢びき』(1967年)で加賀まりこと共演するなど幅広い活躍を見せたが、この人の本領はビジネス。

1966年にホリプロから独立してスパイダクション(現・田辺エージェンシー)を設立。タモリや永作博美を見出して大スターに育て上げることに成功し、今なお芸能界に大きな影響力をもっている。

第6位『YMO』

1980年前後の音楽シーンに独特のエレクトロ、テクノ音楽を提示して時代の寵児となったYMO。ドラマーで、歌のある曲ではボーカルを務め、代表曲『ライディーン』を作曲し、独特のセンスでステージ衣装をデザインした高橋幸宏はYMOを語る上で欠かせない人物。

他の二人が濃すぎるあまり、ユニット内では一番影が薄いように感じてしまうが、それでもこれだけの知名度とアーティスト性を発揮しているのはすごい!

第5位『C-C-B』

1980年代に青春を過ごした世代に「ドラマーが歌うバンドといえば?」と聞けばまっさきにこのバンドの名前が挙がるのではないだろうか。髪をピンクに染めシモンズの電子ドラムを叩きながらインカムのマイクで歌う笠浩二は1985年当時の"ナウ"の象徴だった。

一時はバラエティ番組などで"なつかしの面白キャラ"的な扱いを受けることが多かったが、実際には高い音楽性を持っており、近い未来に本格的な再評価がなされるものと信じている。

第4位『ザ・カーナビーツ』

グループサウンズ全盛期に"カーナビーサウンド・エージのアイドル"として一世を風靡したザ・カーナビ―ツ。ファースト・シングル『好きさ好きさ好きさ』が原曲、ゾンビーズの『I Love You』をはるかに上回る名曲に仕上がり大ヒットしたのはひとえにアイ高野がドラム・スティックを突き出して歌う「お前のすべて~♪」というフレーズによってであろう。

純粋に歌うドラマーとしてのインパクトは世代にもよるがC-C-Bの笠浩二以上のものがあるのではないだろうか。

アイ高野は1970年の解散後もクリエイションで『ロンリー・ハート(Lonely Hearts)』(1981年)をヒットさせたり、CMソング『サークルK チビ太のおでん』(1993年)で話題を呼ぶなど実力派シンガーとして活躍するが2006年に逝去している。

第3位『クレージーキャッツ』

1955年に結成して1970年代初頭までコミックバンドとして芸能界をリードしたクレージーキャッツ。ハナ肇はバンドをマネージメントするバンドマスターとしてのみならず「アッと驚く為五郎」や「いつも済まないねえ……おとっつぁん、それは言わない約束でしょ」の名フレーズでも日本の芸能史にその名を残している。

日本で初めてバンドとコメディを本格的に結び付け、一時代を築いた点で歴史的なドラマーと言えるだろう。

第2位『X(X JAPAN)』

1989年にデビューし、へヴィーメタルとポップスをたくみに融合させた音楽性でヴィジュアル系ロックをお茶の間に認知させたX。アーティスト性、実力を兼ね備えたメンバーが居並ぶが、誰が成功の立役者かと言えばYOSHIKIに違いないだろう。

歌うわけでもなく、巧みなMCをするわけでもなく、タレント活動をするわけでもないのにメンバー中で常に一番目立ってるYOSHIKI。彼の“自分を中心に”バンドをドラマティックに演出する自己プロデュース能力は矢沢永吉と共通するものがある。

近年も50歳を間近にして(2014年12月現在)昔のイメージを損なわずにドームコンサートを成功させるなどその手腕は健在だ。

第1位『ザ・ドリフターズ』

『ミヨちゃん』(1969年)、『ドリフのズンドコ節』(1969年)などのシングルや、冠番組『8時だョ!全員集合』のヒットで1960年代から1980年代まで長く国民的スターの地位にあったザ・ドリフターズ。中でも、新メンバーの志村けんが台頭する1970年代後半まで圧倒的に人気を集めていたのはドラマーの加藤茶だった。

ほがらかでチャーミングな歌声と華のあるドラミング、そして「加トちゃんぺ」、「ちょっとだけよ」などのギャグは今なお誰もが鮮やかに記憶するところ。日本に数多くいるドラマーの中でもこの人以上に成功をおさめた人はいない。まさにキング・オブ・ドラマーと言えるだろう。

『8時だョ!全員集合』の終了以降も志村とともに新番組『加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ』を成功させ、本格俳優としても地位を確立。ついでに45歳年下の嫁をもらって物議をかもすなど現在に至るまで話題にことかかない人気者ぶりだ。

時代によって移り変わるドラマーの姿

いかがだっただろうか。石原裕次郎の大ヒット映画『嵐を呼ぶ男』(1957年)が象徴するようにスター的人気をもつドラマーがあらわれた1950年代。

コミックバンド系、グループサウンズ系からボーカルをとったり実業家として活躍したり多彩なドラマーがあらわれた1960年代。

それまでにくらべ影は薄くなったが、アーティスト性、自己プロデュース力で注目されるドラマーが稀にあらわれた1970年~1980年代。

ドラマーの露出の仕方は時代によってさまざまな傾向があって非常に興味深い。

今回、惜しくもランクインされなかった松本隆の『はっぴいえんど』、嵐ヨシユキの『横浜銀蝿』、樋口宗孝の『レイジー』、植田芳暁の『ザ・ワイルドワンズ』、ふとがね金太の『ツイスト』、ジャッキー吉川の『ジャッキー吉川とブルー・コメッツ』、クニ河内の『ザ・ハプニングス・フォー』、ウガンダ・トラの『ビジーフォー』、永井光男の『ザ・ヴィーナス』etc……

また”バンド”という縛りのため扱えなかった稲垣潤一、つのだ☆ひろ、ジョージ川口、白木秀雄、村上“ポンタ”秀一、西城秀樹らに関してもまたあらためてご紹介する機会を持ちたいと思う。

![ザ・ゴールデン・カップス ワンモアタイム パーフェクト・エディション [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/511APT42G1L._SL160_.jpg)

![青春の役立たず [EPレコード 7inch]](https://m.media-amazon.com/images/I/411uQiwxXKL._SL160_.jpg)