フリーターから正社員の道を目指すのは悪くない。しかし、卒業してからでは、かなり非効率だ。

「企業の慶応好き 早稲田いや」(『AERA』2004年12月13日号)の中で早稲田大学キャリアセンターの日下幸夫課長は語る。

「(就職率が高い慶応大に比べ)就職率56%は残念な数字だ。フリーターをしながら自分のやりたいことを考えるという学生も多く、決していいことではない」

そんな早稲田大の学生に対し、とある総合商社の人事採用担当は語る。

「(慶応大に比べ)能力的な差はそれほどないが、就職してキャリアを築こうという意識が平均的に低いと感じます。『サラリーマン格好悪い』という感覚が言葉の端々に表れることがあり、どうも食指が動きにくい」

これは別に早稲田大学に限った話では無いだろうが、考えさせられる問題だ。

『サラリーマン格好悪い』とフリーターを選び、フリーターをしながら「やりたいことを探す」なんて、そんな効率の悪い、折角の「新卒採用」の機会をふいにする選択をしてしまうなんて、何だか悲しい。

なぜなら前述した通り企業は、

- 企業はフリーター経験を評価しない

- 企業はフリーターに責任ある仕事を任せない

- 企業はすぐに辞めるかもしれないフリーターを育てたりしない

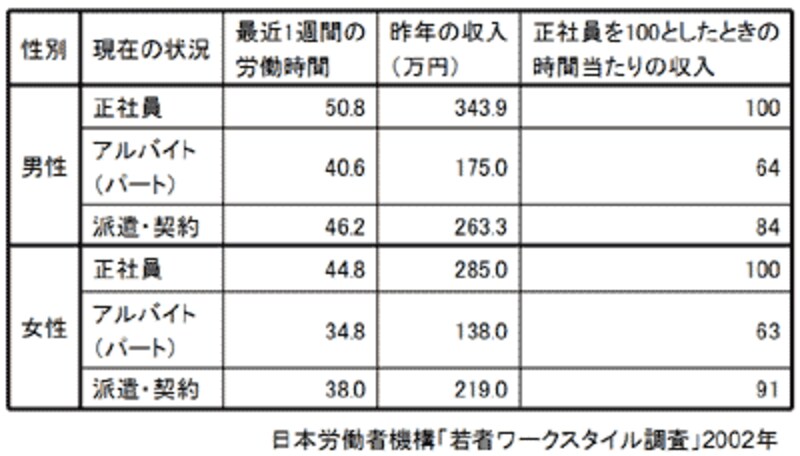

さらに最悪なのは、「フリーターはどこへ行く?」(『東京大学新聞』2005年1月25日)で紹介された統計「都内の若者18~29歳」の数字だ。どんなに頑張っても、正社員の6割ちょっとしか収入は無い。まだ学生のうちならわかるが、卒業してからずっと6掛けの給料でこき使われていては、わりにあわない。自分一人ならまだいいが、いつまでも一人ではない。結婚したり、家族の面倒見たりすることもある。

さらに最悪なのは、「フリーターはどこへ行く?」(『東京大学新聞』2005年1月25日)で紹介された統計「都内の若者18~29歳」の数字だ。どんなに頑張っても、正社員の6割ちょっとしか収入は無い。まだ学生のうちならわかるが、卒業してからずっと6掛けの給料でこき使われていては、わりにあわない。自分一人ならまだいいが、いつまでも一人ではない。結婚したり、家族の面倒見たりすることもある。「フリーターはどこへ行く?」の中で本田由紀・東京大学情報学環助教授も、

「フリーターの問題点は、処遇の低さや雇用の不安定さなど、フリーター本人にとっての生活の厳しさにある」

と指摘している。とにかく辛い生活なのだ。学生時代のアルバイトと同じ目線で考えちゃダメだ。そんな中、「何がやりたいのか?」を考えるのは、非効率極まりない。

もう一度言おう。だからこそ「とりあえずフリーター」だけは、避けなくてはいけないのだ。

※何度も言うけど、「何かをするという意図があるフリーター」を私は否定しないし、応援したいと考えている。そもそも「フリーター」という言葉は、1987年『フロム・エー』の中で生まれた。もともと“フリーランスで自由に動けるアルバイター”という意味であり、モラトリアムのために「とりあえず」やることとしては意味をしない。(参考『Works』2004/8/9)

※次のページで、「やりたいこと」を試す作業を、大学生時代に行うことがベストであることを知る!