波形編集ソフトは音の世界におけるテキストエディタ

みなさんは波形編集ソフトというものを使っていますか?誤解を恐れずいえば、波形編集ソフトとは文字の世界でいうところのテキストエディタのようなもので、高機能ワープロもしくはDTPソフトに匹敵するDAWと比較して、非常に単機能ながらも、機敏に動作し、日常的に便利に利用できるソフトです。

|

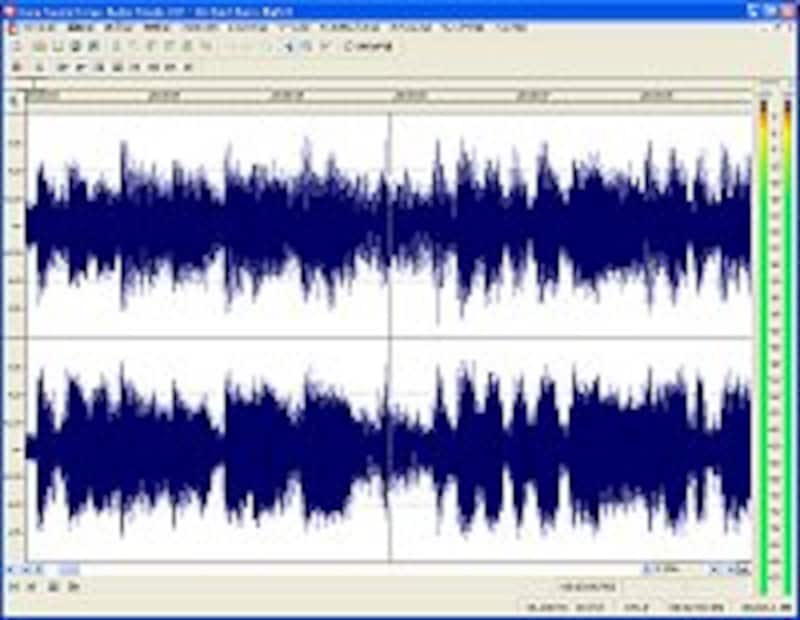

| 波形編集ソフトでは音声を波形で表示するとともに、さまざまな加工を行うことができる |

音を音量と時間軸でグラフィカルに表しており、ちょっと触れば、そのグラフ情報を直感的に捕らえることができ、とても便利なのです。基本的にはモノラルもしくはステレオのファイルを開いて、それをエディットするソフトであり、複雑な操作はできないものの、それでも最近はかなりいろいろな機能を備えるようになってきました。

最初に使ったのはSound Forge 3

|

| 波形編集ソフトとして10年以上の歴史を持つSound Forge |

そこでレビューしたソフトというのは、アメリカのSonic Foundry(現Sony Media Software)のSound Forge Version 3というもの。まだDTMはMIDI全盛の時代でしたから、オーディオとどのように付き合えばいいか、よく分からなかったものの、非常に便利なソフトであると感じたことは覚えています。

もっとも当時使っていたパソコンのCPUはPentium登場前の486DX-66MHzというもので、今のCPU速度に比較したら、おそらく1/100くらいだったため、高速機敏なソフトというわけではありませんでしたが、オーディオを自由に扱えるということに驚いた記憶があります。