エフェクトの最も代表的なもの、リバーブがある程度分かったところで、今度はコーラスを見てみることにしましょう。

その1でのグループ分けでもお分かりのように、コーラスもリバーブと同じ時間制御系のエフェクトであり、仕組み的にはかなり似たものとなっています。

しかし、この仕組み的というのはあくまでも電気的仕組みを意味しているので、実際の効果という面ではまったく違うものと考えたほうがいいでしょう。

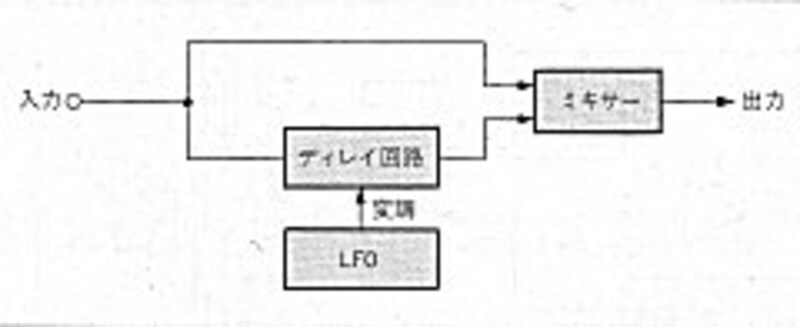

コーラスはディレイ回路によりごく微小時間を原音から遅らせる、ということをしています。そして、その遅らせた音をある0.5秒とか1秒といった一定周期で揺らすことにより、複数の音が同時になっているような効果を出すものです。この揺らしている音だけを聞くと、ちょうどビブラートがかかっているようになりますが、これを原音とミックスすることによりコーラス効果が得られるのです。

コーラスの設定パラメータは、モノによって結構異なりますが、代表的なものは

コーラスレベル

コーラスレイト

コーラスデプス

という3つでしょう(コーラスレベルはリバーブと同様、コーラスへ音を送るためのコーラスセンドレベル、コーラスを全体にミックスするたのコーラスリターンレベルの2つが存在します)。

まずコーラスレベルというのは、原音をどれだけのボリュームでコーラスに入れるかというもので、いちばん扱いやすいものです。

次のコーラスレイトというのはモジュレーション・フリケンシーとかLFOフリケンシーというような言い方をする場合もありますが、要するに揺らす周期を表しています。これを速くするか、遅くするかによってコーラス効果はずいぶん異なるものになってきます。ちなみにLFOというのはLow Frequency Oscillator(=低周波発信機)の略で、揺らす元の発信機のことです。

ところで、この揺らすということには音量的に揺らすということと、周波数(ピッチ)的に揺らすという2つの要素がありますが、コーラスでの基本は周波数的に揺らすことを意味しています。原音とこの揺れをミックスすることで、広がりのあるコーラス効果というものが生まれてきます。

ところで、この揺らすということには音量的に揺らすということと、周波数(ピッチ)的に揺らすという2つの要素がありますが、コーラスでの基本は周波数的に揺らすことを意味しています。原音とこの揺れをミックスすることで、広がりのあるコーラス効果というものが生まれてきます。この周波数のズレを大きくするか小さくするか、つまり深いビブラートなのか、浅いビブラートなのかを設定するのがコーラスデプスです。コーラスデプスのことをAMデプスと呼んだり、LFO PMデプスというように呼ぶこともありますが、すべて同じ意味です。

こうしたコーラスの仕組みを図に表したのが右の図です。

以上、今回はリバーブとコーラスについて紹介してみましたが、理解できたでしょうか?今後も引き続き、ほかのエフェクトを紹介していきます。

★エフェクトの基礎知識・・・・・・連載のシリーズ記事はこちらへ