ここでちょっと混乱するのがS/PDIFには、よく見かける光=オプティカル端子のほかに、RCAピンジャックを使ったコアキシャルタイプの端子が存在しています。当然、光と電気ですから、それぞれを接続することはできないし、見かけ上もまったく異なる端子ではありますが、ともにS/PDIFという名称となっているのです。

実はこのオプティカルとコアキシャル、確かに通信手段が光と電気という合い入れないものとなっていますが、中を流れているデータのフォーマット自体はまったく同じなのです。

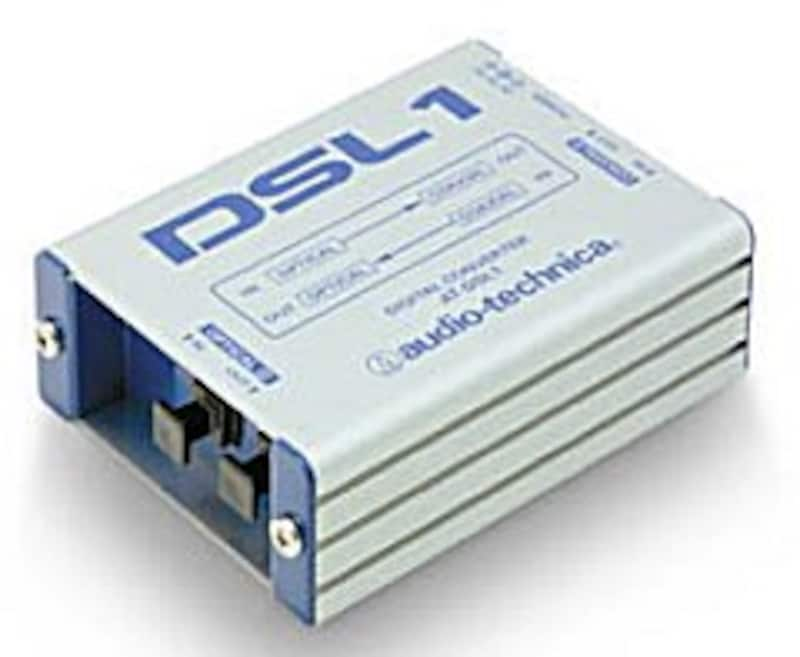

実はこのオプティカルとコアキシャル、確かに通信手段が光と電気という合い入れないものとなっていますが、中を流れているデータのフォーマット自体はまったく同じなのです。そのため、オプティカル・コアキシャル・コンバータといったものも1万円程度で販売されており、双方を手軽に接続してしまうこともできるのです。

家庭用のオーディオの世界ではオプティカルが圧倒的となっていますが、プロのレコーディングの世界においてはコアキシャルが主流です。

家庭用のオーディオの世界ではオプティカルが圧倒的となっていますが、プロのレコーディングの世界においてはコアキシャルが主流です。またローランドのハードディスクレコーダーVS-2480をはじめとするVSシリーズやヤマハのAW4416、AW28168などでもコアキシャル端子が用いられていますし、パソコン用のオーディオカードに用意されているS/PDIF端子もその多くがコアキシャルを採用しています。

COAXとかCoaxialなどと書かれていますが、使うケーブルは、ごく一般のピンジャックのものですから、使うのは非常に簡単です。

COAXとかCoaxialなどと書かれていますが、使うケーブルは、ごく一般のピンジャックのものですから、使うのは非常に簡単です。このケーブルを用いてアナログの接続をした場合は当然1チャンネル分しか送れませんが、S/PDIFなら音質の劣化がないにもかかわらず、1本で2チャンネル送れるの、ちょっと得をしたような感じです。

■プロ仕様のAES/EBU

このS/PDIFと非常に近い関係にあるデジタルインターフェイスがAES/EBUという規格です。S/PDIF同様2チャンネルのデジタルオーディオ信号を送るものとなっており、これはプロのレコーディング現場では非常によく利用されています。実際、プロ用機材には標準もしくはオプションの形で装備されています。実は、S/PDIF自体がAES/EBUの規格をベースにして作ったものなので、これら2つは似ているのも当然といえます。

AES/EBUはAESという標準規格団体が定めた正式なデジタルインターフェイス規格であり、ケーブルにどのようなものを使うかも細かく指定されています。具体的にはXLRのキヤノンコネクタに2芯の110Ωというインピーダンスのケーブルを用いるちょっと特殊なものとなっています。流れるデータ形式そのものはS/PDIFとほぼ同等ですが、フラグビットの入り方が逆になっているという違いがあります。

ちょっと難しい話になってしまいましたが、要はプロ用のデジタルインターフェイスとしてAES/EBUというものがあり、ちょっと変わった端子形状になっているということを知っておけば十分でしょう。