健康管理

脳科学・脳の健康 新着記事一覧(6ページ目)

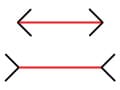

ミュラーリヤー錯視はなぜ起こる?長さが違って見えるしくみ

【脳科学者が解説】2本の同じ長さの棒が、なぜか違う長さに見えることで有名な「ミュラーリヤー錯視」。どうやら脳が「平面を三次元的に認識」することが原因のようです。しくみをわかりやすく説明します。

ガイド記事

ガイド記事Q. 月がものすごく巨大に見えることがあります。なぜでしょうか?

【脳科学者が解説】月、とくに上り始めの満月が、とても大きく見えた経験がある人は、少なくないようです。なぜ遠くにある月が、巨大に見えることがあるのか。これは脳科学で説明できます。わかりやすく解説します。

ガイド記事

ガイド記事Q. 部屋を広く見せる壁紙の色や柄はありますか?

【脳科学者が解説】狭い部屋を実際よりも広く見せたいときにも、脳科学的な「錯視」の知識が役立ちます。部屋の印象を大きく変える「壁紙」の色とデザインを工夫して、部屋を広く見せるコツをご紹介します。

ガイド記事

ガイド記事日本人でも正しく描けない!? イメージと現実が違いすぎる「富士山」の形

【脳科学者が解説】人間の脳には、意外な癖があります。高い山やビルを見た時、実際とは違う姿で覚えてしまうのです。見えているはずなのに、実際とは違う見え方で誤認してしまう理由を、わかりやすく解説します。

ガイド記事

ガイド記事Q. 横縞のボーダー柄はやせて見えますか? 太って見えますか?

【脳科学者が解説】「横縞のボーダーはやせて見える」と思っていたけど、人によっては太って見える? 実際はどうなのでしょうか。縦縞と横縞の錯視のしくみも見ながら、わかりやすく解説します。

ガイド記事

ガイド記事Q. 「青い車は事故率が高い」って本当ですか?

【脳科学者が解説】青い車は事故率が高いという説があるようです。脳科学的に考えるとどうなのか、わかりやすく解説します。

ガイド記事

ガイド記事Q. 政治家の「記憶にない」は、科学的にありえることですか?

【脳科学者が解説】国会や証人喚問で、政治家が「記憶にない」「記憶にございません」という言葉を繰り返すことがあります。本当に本人に「記憶がない」ということはありえるのか、脳科学的に解説します。

ガイド記事

ガイド記事Q. 飛行機に乗るのが怖いです。恐怖感を克服する方法はありますか?

【脳科学者が解説】飛行機事故のニュースなどを見て、怖くて飛行機に乗れなくなってしまった、という話を聞くことがあります。墜落するのではないかという恐怖感や不安感を克服することはできるのでしょうか? 脳科学的に、わかりやすく解説します。

ガイド記事

ガイド記事Q. マスクをつけると「美人」に見えやすいのはなぜですか?

【脳科学者が解説】「マスクを取ったら顔の印象が違った」ということは珍しくありません。あまりよいことではありませんが、「マスク美人」「マスク詐欺」といった言葉も浸透しているようです。脳科学的に、なぜこのようなことが起こるのかを解説します。

ガイド記事

ガイド記事Q. 「アロマで記憶力を高めることができる」って本当ですか?

【脳科学者が解説】アロマで記憶力を上げることは可能です。においと記憶は、深く結びついているからです。その仕組みと、記憶力アップのためにはどのような香りが効果的なのか、わかりやすく解説します。

ガイド記事

ガイド記事