自分の親の介護が現実味を帯びてくるのは、ある年齢を過ぎた頃から。そして近年では、単身世帯の増加や家族の住む場所の違いなどから、介護を一人で引き受けざるを得ない状況も珍しくありません。

では、実際にどれくらいの人が、どのような形で介護に関わっているのでしょうか?

今回は、親の介護をする可能性がある人に向けて、実際にどれくらいの期間・費用がかかるのかを分かりやすく解説します。

介護が始まる年齢層とは?

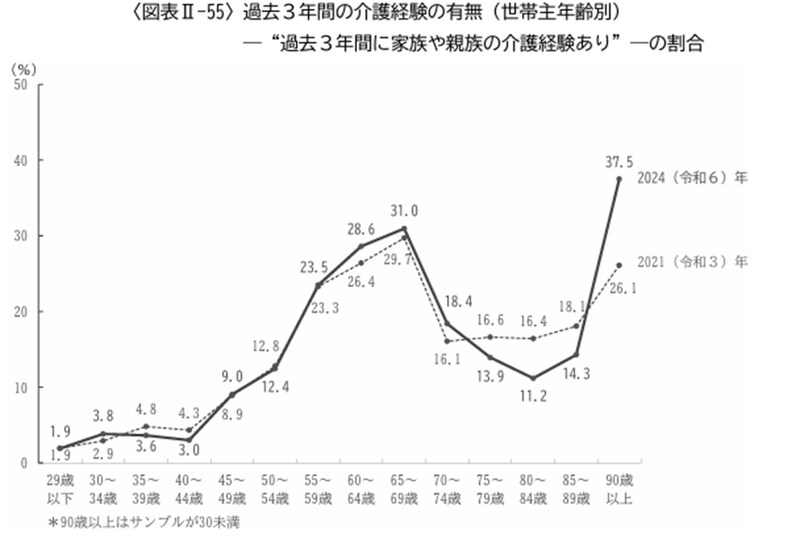

生命保険文化センターの「2024(令和6)年度 生命保険に関する全国実態調査」の2人以上世帯の調査によると、過去3年間に家族や親族の介護を経験した人の割合は14.9%。中でも「自分の親」の介護をした人が最も多く、全体の8.6%を占めています。さらに年齢別に見ると、介護経験が本格化するのは50代後半からで、「65~69歳」の層では実に31.0%(約3人に1人)が介護経験ありと回答。つまり、自分の老後を考え始める頃には、すでに“親の老い”とも向き合う現実が始まっているのです。

近年では、年金だけでは生活が不安なために働き続けるシニアも多く、再雇用やパートタイムなどで生涯現役を目指す人も増加中。一方で「ようやく自由な時間ができた」「これからは自分の人生を楽しみたい」と考える人も多いタイミングです。そんな時期に、親の介護が突然始まることで、セカンドライフの設計が大きく変わってしまうケースもあるのではないでしょうか。

介護はどれくらい続く?平均は4年7カ月

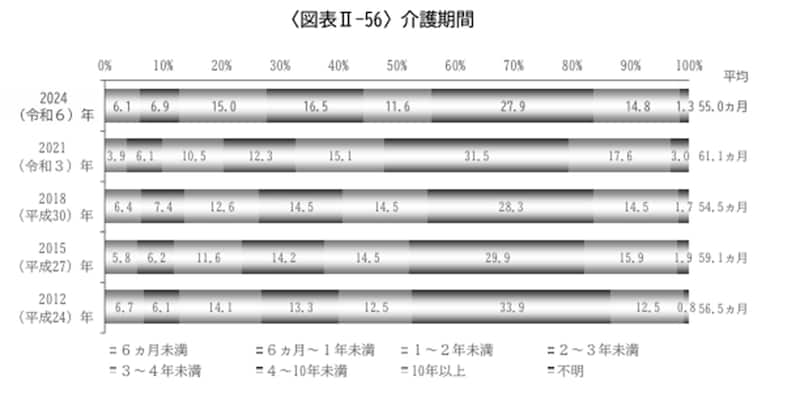

介護は数週間や数カ月で終わるものではなく、長期戦になるケースが多いのが現実です。同調査によると、平均的な介護期間は「55.0カ月(約4年7カ月)」。これはあくまで平均であり、もっと長く続くケースも決して珍しくありません。具体的な介護期間の分布を見てみると、

・1位:4~10年未満(27.9%)

・2位:2~3年未満(16.5%)

・3位:1~2年未満(15.0%)

・4位:10年以上(14.8%)

・5位:3~4年未満(11.6%)

このように、介護が4年以上続くケースは全体の約43%にのぼり、2人に1人近くが長期介護を経験していることになります。さらに、「10年以上」という超長期にわたるケースも7人に1人の割合で存在します。

つまり、介護は「一時的なお世話」ではなく、数年単位で生活や働き方を見直す必要がある大きなライフイベントということが分かります。

親の介護は、心の準備だけでなく、時間・お金・体力の備えが必要になる現実を、今からしっかり見据えておくことが大切です。

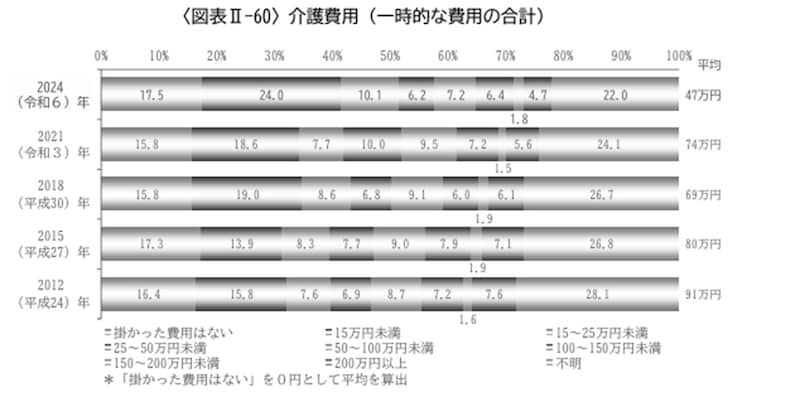

一時的な介護費用の平均は47万円

介護には、「毎月かかる費用」だけでなく、突発的に発生する「一時的な出費※」もあります。例えば、手すりの設置やバリアフリー工事などの住宅改修、介護用ベッドの購入、車いすや移動補助具の準備などがその一例です。※この金額には公的介護保険サービスの自己負担分が含まれます同調査によると、一時的な介護費用の平均は「47万円」。前回調査(74万円)からは27万円も減っていますが、これは人によってかかる費用に大きな差があることを示しています。

実際の一時費用の分布を見てみると、

・1位:15万円未満(24.0%)

・2位:かかった費用はない(17.5%)

・3位:15万~25万円未満(10.1%)

・4位:50万~100万円未満(7.2%)

・5位:100万~150万円未満(6.4%)

上記の順位を見ると、「一時的な介護費用ってあまりかからないのかな?」と思ってしまいますが、実は「100万円以上かかった人」が全体の約13%(7人に1人)もいます。つまり、平均は47万円でも、実際には「15万円未満」から「100万円超の出費をした人」まで幅があることが分かります。

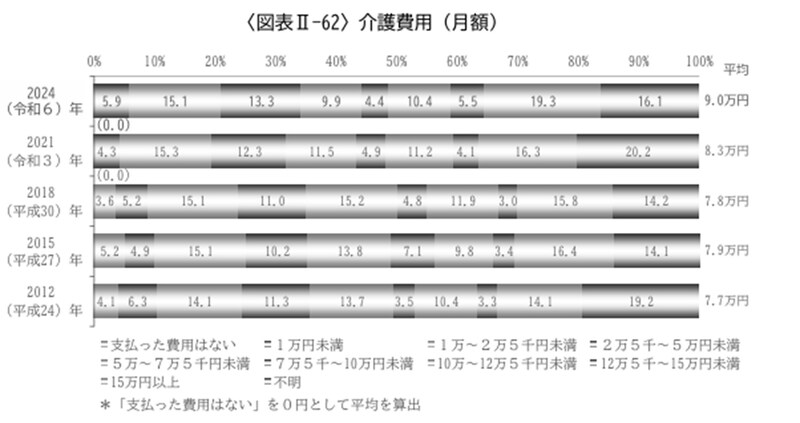

月々の介護費用は平均9万円、15万円以上が2割近く

介護にかかる費用は一時的な出費だけではありません。毎月の継続的な支出も、家計への大きな負担になります。同調査によると、月々の介護費用の平均は「9万円」。しかしその金額にはばらつきがあり、以下のような分布になっています。

・1位:15万円以上(19.3%)

・2位:1万円未満(15.1%)

・3位:1万~2万5000円未満(13.3%)

・4位:7万5000~10万円未満(10.4%)

・5位:5万~7万5000円未満(9.9%)

この月額費用には、以下のような支出が含まれます。

・介護保険サービスの自己負担(施設利用・訪問介護など)

・ヘルパー代

・紙おむつや日用品

・通院費・薬代など

例えば、月9万円の支出が平均介護期間である約4年7カ月(=55カ月)続くと、トータルでおよそ「495万円」の出費になります。さらに、月15万円のケースなら「825万円」となるため、介護が長期化するとその経済的影響は大きくなります。あらかじめ費用感をつかんでおき、介護が始まっても慌てない準備が重要です。

親の介護は突然やってくる。備えは「今から」がカギ

近年は単身世帯の増加やきょうだいが遠方に住んでいるなど、家族の在り方が多様化しており、親の介護を一人で担うケースが増えています。特に「自分が近くに住んでいるから」「時間に余裕があるから」といった理由で、きょうだい間の十分な話し合いがされないまま、特定の家族だけが介護の負担を抱えてしまうことも少なくありません。

介護は、親の病気やケガ、認知症の発症などをきっかけに、ある日突然始まることも多いものです。そのときに「仕事と両立できない」「経済的にも不安がある」「相談相手がいない」と、精神的にも身体的にも追い込まれてしまうことがあります。

そうならないためには、早いうちから備えることが大切です。

例えば、

・親と介護についてあらかじめ話し合っておく

・兄弟間で役割分担を話し合っておく

・地域の支援制度やサービスを調べておく

・介護に備えた貯蓄や保険を検討しておく

「自分はまだ大丈夫」と思っているうちに、介護が現実のものとなり“自分が介護の中心になるかもしれない”という意識をもって、今からできる備えを進めましょう。