委任状とは?行政書士試験・受験生にも役立つそもそもの意味と役割

委任状について行政書士が解説

民法によれば、「当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託」することとされています。簡単に言えば、委任とは「他人に仕事を任せる」契約のことです。そして、委任契約は合意のみで成立しますが、委任契約を証するために作成するのが委任状です。

この委任状が必要となるのは、たとえば、夫が妻に「会社から住民票が必要と言われたんだけど、代わりにとってきて欲しい」などといった場面です。

このように本人が自分で証明書をとらずに、他人にとってきてもらう場合には委任状が必要となるのです。

なお、委任と紛らわしい制度に代理があります。この二つの制度は、法律上異なりますが、実社会においては区別されていません。

たとえば、「代理人の方は委任状が必要です」という文面をご覧になったこともあるかと思います。「委任」と「代理」は同じ意味と考えて頂ければ十分です。

そこで、

- 1)委任した人を委任者

- 2)委任された人を受任者

- 3)代理権を与える人を本人

- 4)代理権を与えられた人を代理人

1)委任者=3)本人、2)受任者=4)代理人

と考えてください。

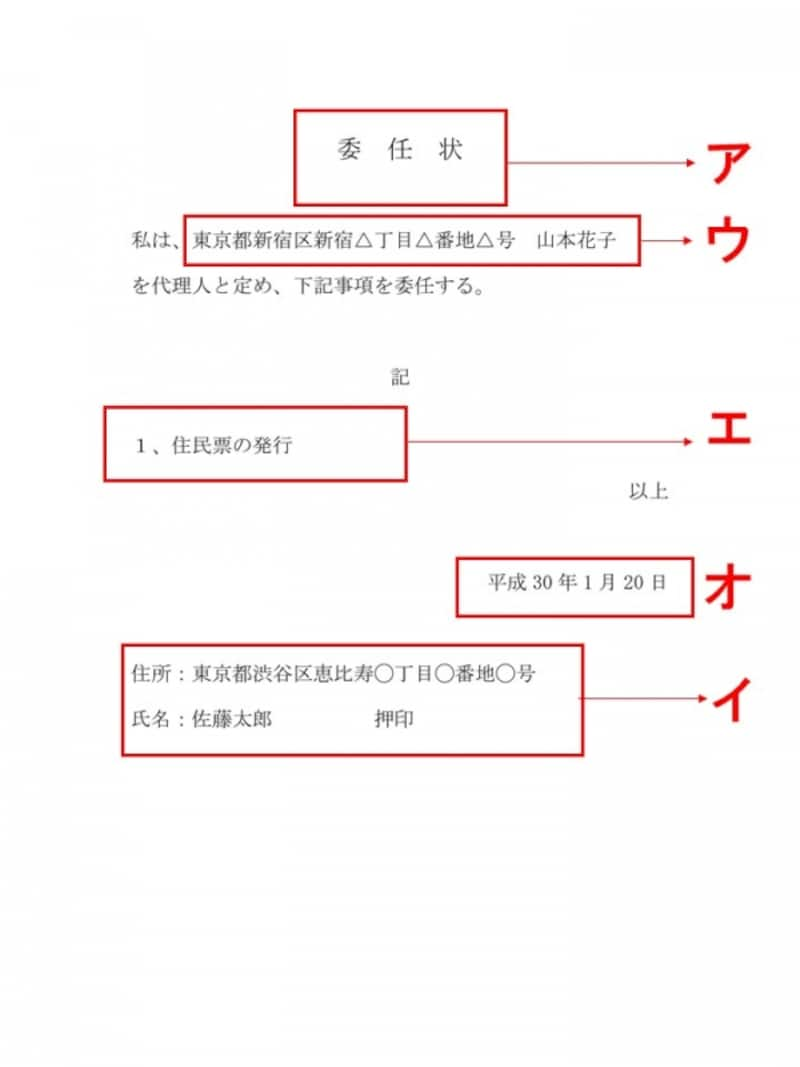

委任状の作り方・書き方

委任状は、A4縦・横書き・1枚が一般的です。

民法には委任状の作り方の規定はありませんから「自由」です。ですから、インターネット上の委任状のひな形には、様々なパターンがあります。だからこそ、皆さん迷ってしまいます。

そこで、委任状として「最低限これだけは書かなければならない」ことについてご紹介します。

- ア、委任状の記載(題名)

- イ、委任者(仕事を頼んだ人の住所・氏名)

- ウ、受任者(仕事を頼まれた人の住所・氏名)

- エ、委任事項(頼んだ仕事の内容)

- オ、年月日(委任契約を結んだ日)

そして、委任者の署名捺印もしくは記名捺印が必要です。

ア、委任状の記載(題名)

通常は、本文の前に、本文より大きい文字(例えば、本文12ドット、題字20ドットなど)で記載します。単に「委任状」とするのが慣行です。

イ、委任者(仕事を頼んだ人の住所・氏名)

委任者は、署名押印もしくは記名押印をするため、本文の最後に記すのが一般的です。委任者の表記は、「人物の特定」が必要です。

そこで、同姓同名の他人と区別するため、氏名だけでなく住所も記載します。人物が特定されればよいので、「通称名」や「婚姻前の氏」でも理論上問題ありませんが、紛争を予防するため、公的書類に記載される氏名の使用をお勧めします。どうしてもという方は、「通称名こと氏名」のように添書きをしておけばよいでしょう。外国人の場合も、パスポートなどの公的書類の記載通りにしましょう。

住所も免許証や保険証などに記載のある住所を正確に記載してください。なお、押印する印鑑は三文判で構いませんが、委任内容により実印が必要となることもあります。

ウ、受任者(仕事を頼まれた人の住所・氏名)

受任者は、本文の冒頭あたりに記すのが一般的です。受任者も人物特定の必要性から住所・氏名を記載します。この場合も免許証などの記載通りに書いた方が無難です。代理人の本人確認をするのは公的証明書ですから、受任者の氏名を通称名で記載すると、委任状の人物と目の前にいる人物が同一なのかどうかの確認ができません。

エ、委任事項

委任事項は、本文にあたる部分です。「私は、代理人○○に下記事項を委任します。」とした上で、委任事項の上部に「記」、下部に「以上」をつけて、委任事項が後から書き加えられないようにするのが一般的です。

オ、年月日

委任状を作成した日付を書きます。なお、法律の世界では和暦を使用するのが一般的ですが、西暦ではダメということではありません。

知っておきたい委任状のトラブル

委任状のトラブルは様々ですが、代表的なものは、「代理人(受任者)が頼んだ内容と違う条件で契約をした場合」です。民法では、この現象を「無権代理」といい、本人(委任者)は、代理人(受任者)がした契約を、「原則」否定できます。つまり、契約の相手方が、契約の内容の実現を迫ってきても、本人(委任者)は拒絶できます。

しかし、「原則」と書いたように、契約の相手方を保護する必要性もあり、一定の条件を満たすと、例外的に本人(委任者)はその契約を拒絶できず、契約の内容を実現する義務を負ってしまうのです。

委任状によるトラブルを予防するには

委任は専門家に仕事をしてもらえるというメリットもあるのですが…。

残念ながら、無権代理を完全に防ぐことはできません。しかし、無権代理の危険性を減少させることはできます。委任状の作成にあたって、注意すべき3か条をご紹介しましょう。

ア、委任事項を明確にすること

イ、委任期間を明記すること

ウ、捨印・白紙委任をしないこと

ア、委任事項を明確にすること

委任事項を明確にしておけば、契約の相手方は、代理権(委任事項)の範囲内か範囲外かがわかります。そうすれば、代理人(受任者)が無権代理(委任事項にないこと)をしようとしても、相手方からストップが入るはずです。

また、民法上、契約の相手方が、代理権(委任事項)の範囲外であることを知って契約をした場合、相手方は本人(委任者)に代理権(委任事項)の範囲外の部分について契約の実現を迫ることはできません。

また、実務でみることはまれですが、代理人(受任者)の「できないこと」もちゃんと併記された委任状の作成も、無権代理の危険性を減少させる有効な手段です。

イ、委任期間を明記すること

委任期間が明記されている委任状は多くありません。しかし、委任期間を明記しておかないと、本人は委任期間が終了したと思っていたのに、しばらくしてから代理人が契約をしてしまう危険性が残ります。そこで、委任期間を明記することにより、無権代理の危険性を減少させるべきです。

ウ、捨印や白紙委任をしないこと

委任状の捨印とは、委任状の空白部分に印鑑を押して、委任内容を代理人(受任者)に任せることを意味します。白紙委任とは、本人(委任者)が委任の内容を記載せずに、委任内容を代理人(受任者)に任せることを意味します。これらは、簡単に言えば「全権委任」です。

このような委任方法は、相手方から契約の実現を迫られると拒絶できないので危険です。特に白紙委任はするべきではありません。

【関連記事】