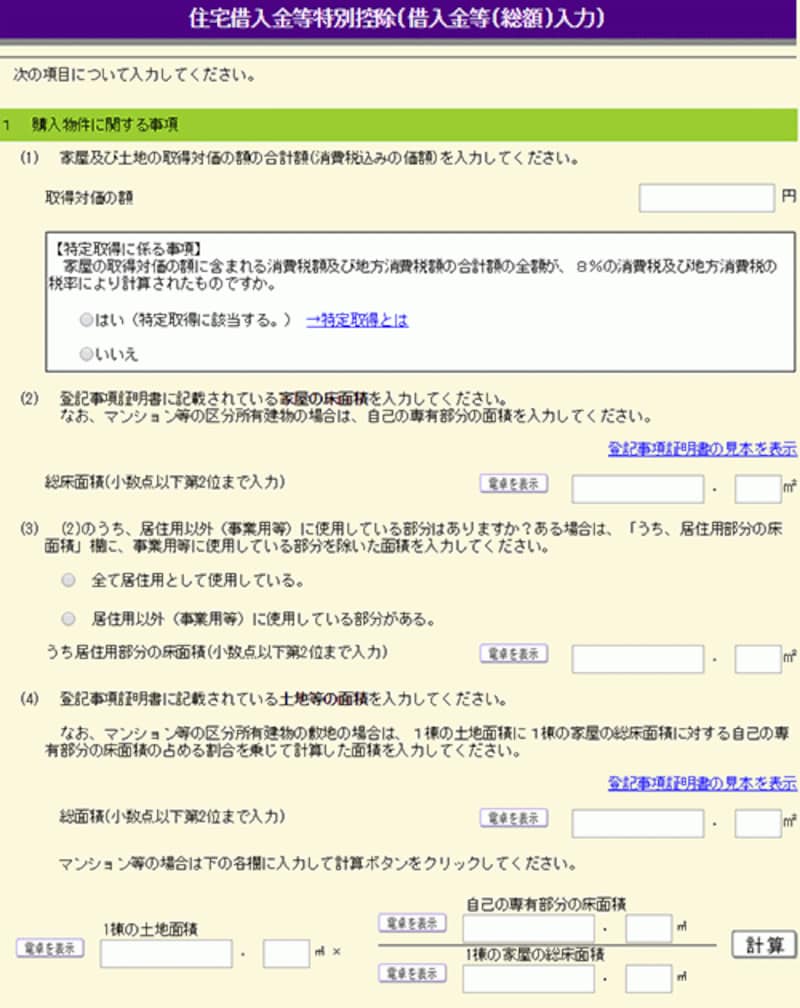

「住宅借入金等特別控除(借入金等(総額)入力)」の画面が表示されます。前の画面で2番目の項目をチェックしなかったときには、「総額」ではなく、個別入力の画面になっています(他の部分はほぼ共通です)。

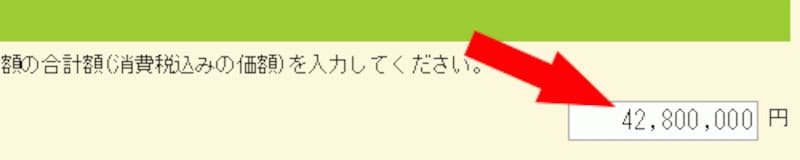

土地および家屋の取得対価(購入価格)の合計額を消費税込みの総額で入力します。入力欄の桁区切り記号(カンマ)は自動的に入力されます。

前の画面で2番目の項目をチェックしなかったときには、家屋の取得対価の額(消費税込みの金額)と土地の取得対価の額に分けて入力しますが、入力場所が少し離れていますからご注意ください。

購入または建築の際に8%の消費税を負担した場合には「はい(特定取得に該当する。)」のラジオボタンをクリックします。中古住宅の購入など、建物に対して消費税が非課税だった場合には「いいえ」をクリックします。

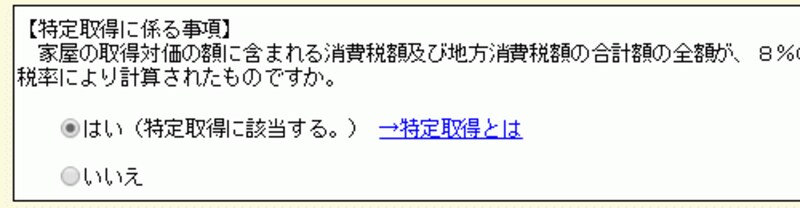

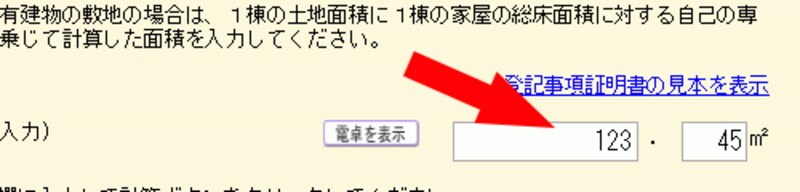

家屋の床面積を入力します。建売住宅や注文住宅など一戸建ては登記事項証明書に記載された各階床面積の合計、マンションは登記事項証明書に記載された専有部分の床面積となります。

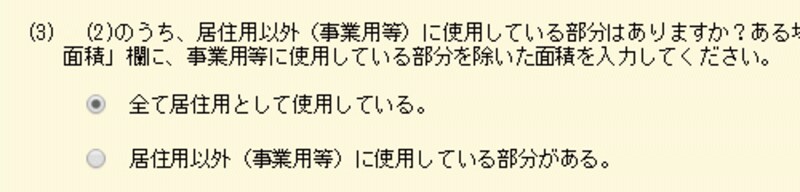

通常の一戸建て住宅やマンションであれば「全て居住用として使用している」のラジオボタンをクリックします。店舗や事務所との併用住宅などの場合には「居住用以外(事業用等)に使用している部分がある」をクリックし、右下の欄に居住用部分の床面積を入力します。

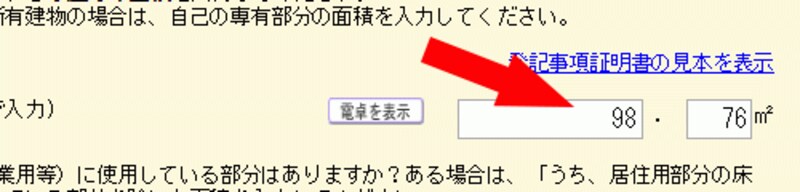

一戸建て住宅の場合には、登記事項証明書に記載された土地の面積を入力します。

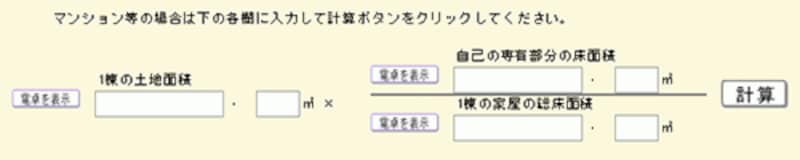

マンションの場合は、登記事項証明書を見ながら1棟の土地面積(敷地権の対象面積の合計)、自己の専有部分の床面積(購入した部屋の床面積)、1棟の家屋の総床面積(各階の床面積の合計)を入力したうえで、「計算」ボタンを押します。それにより計算後の持分面積が自動入力されます。

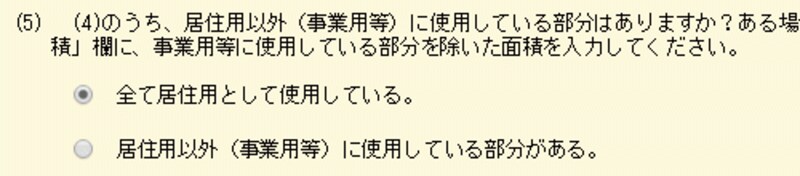

家屋の場合と同様に、通常の一戸建て住宅やマンションであれば「全て居住用として使用している」のラジオボタンをクリックします。店舗や事務所との併用住宅などの場合には「居住用以外(事業用等)に使用している部分がある」をクリックしたうえで、右下の欄に居住用部分に相当する土地の面積を入力します。

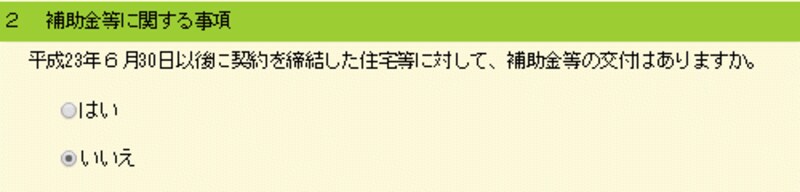

住宅の購入や建築、または一定の改修工事にあたり国や自治体から補助金などの交付を受けている場合には、「はい」のラジオボタンを選択したうえで「補助金等の入力」ボタンをクリックして必要項目を入力します。

「すまい給付金」や「省エネ住宅ポイント(金銭換算額)」などもこれに該当しますからご注意ください。それらを受けていなければ「いいえ」です。

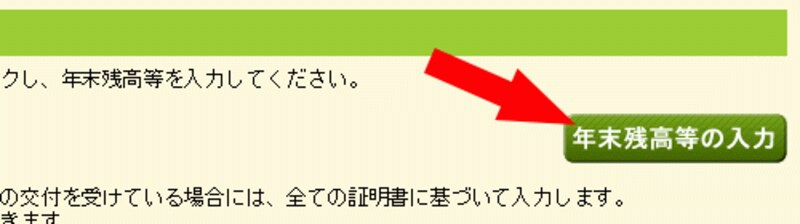

住宅ローンの年末残高の入力画面は別になっているため、「年末残高等の入力」ボタンをクリックします。

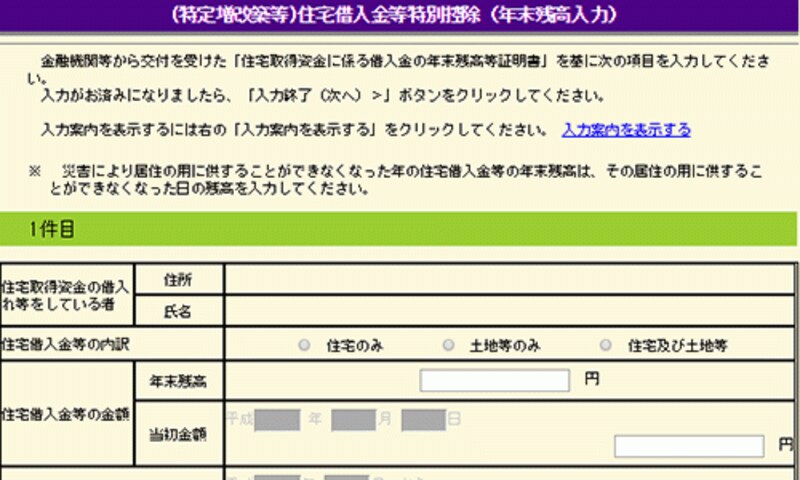

「住宅借入金等特別控除(年末残高入力)」の画面が表示されます。

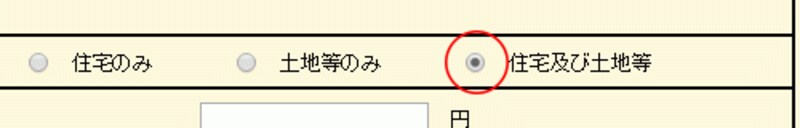

「住宅借入金等の内訳」をラジオボタンで選択しますが、新築一戸建て住宅や新築分譲マンション、あるいは中古住宅を通常の売買にて購入した場合は「住宅及び土地等」が該当します。

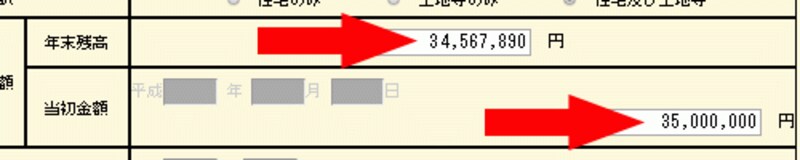

住宅ローンの年末残高および当初金額(はじめの借り入れ額)を、金融機関から発行された「年末残高等証明書」に基づいて入力します。入力するのは金額だけで、その他の部分は入力できないようになっています。

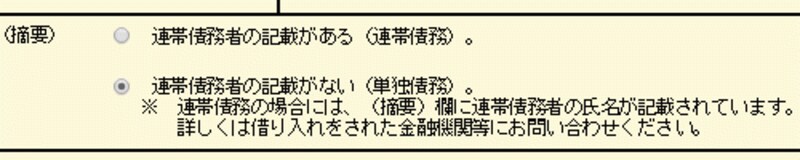

また、それぞれの借入金について「連帯債務か単独債務か」を選択します。連帯債務の場合には「摘要」欄などへの入力もしなければなりません。

複数の住宅ローンがある場合には、右下の「もう1件入力する」のボタンを押したうえで同じ操作を繰り返します。

すべての入力が終わったらいちばん下の「入力終了(次へ)」のボタンをクリックします。

「住宅借入金等特別控除(借入金等(総額)入力)」の画面に戻り、住宅借入金等の年末残高の額が自動的に表示されています。

続いて「住宅取得等資金の贈与の特例」の欄がありますが、該当しない人はそのまま空欄にします。これに該当する場合には、別途に贈与税の申告が必要となりますので、その準備もしなければなりません。

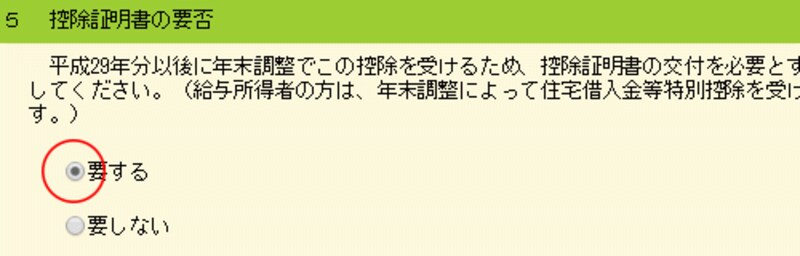

給与所得者が2年目以降の住宅ローン控除を年末調整で受ける場合には、「要する」のラジオボタンをクリックします。

夫婦や親子などの共有者がいる場合や、連帯債務による住宅ローンがある場合は「共有持分がある方(次へ)」をクリックします。

それ以外の場合は「共有持分がない方(次へ)」をクリックします。

(これ以降は共有持分がない場合を例に手順を紹介しています)

≪引き続き次の手順へ…次ページへ≫