<目次>

そろそろひな祭りを卒業? 雛人形を捨てたい……

桃の節句は近づいたけど、ひな人形を飾るのはおっくう…。

この季節を華やいだ雰囲気で彩ってくれるひな人形を、「思い切って処分したい……」というお宅は少なくないようです。

せっかくの素敵なおひなさまを、なぜ?

家が狭いのに場所をとる……

収納場所をとる豪華な段飾り。狭い家にはちょっと…?

「もう飾らない」「買い換えたい」

子供が子供が大きくなって、昔のようにひな祭りを楽しむこともなくなってくると、次第に出すのも億劫になってきます。気力・体力が低下すればなおさら。さらに、子供が就職や結婚で家を出てしまえば、それきりおひなさまを飾ることがなくなってしまうお宅もあるようです。このように、買い換えのためや、不要となったために、ひな人形を処分したいとき、どうすればいいのでしょうか。

おひなさまはなぜ売れない?

新しく、きれいでも、なかなか人に譲れないのがひな人形。

ひな祭りの起源

もともとひな祭りは、平安時代中期に行われていた「上巳(じょうし)の節句」を起源としています。これが三月上旬のことで、紙で作った人形(ひとがた)に自身の災いを移し、川などに流した行事が、次第に女子の人形遊びと重なり、ひな祭りの形が完成していきました。戦国時代が終わり平和な江戸時代になると、質素だった人形はどんどん豪華になり、上流階級だけでなく庶民も、現在のようなひな人形を女子のために買うようになります。あげることもできない?

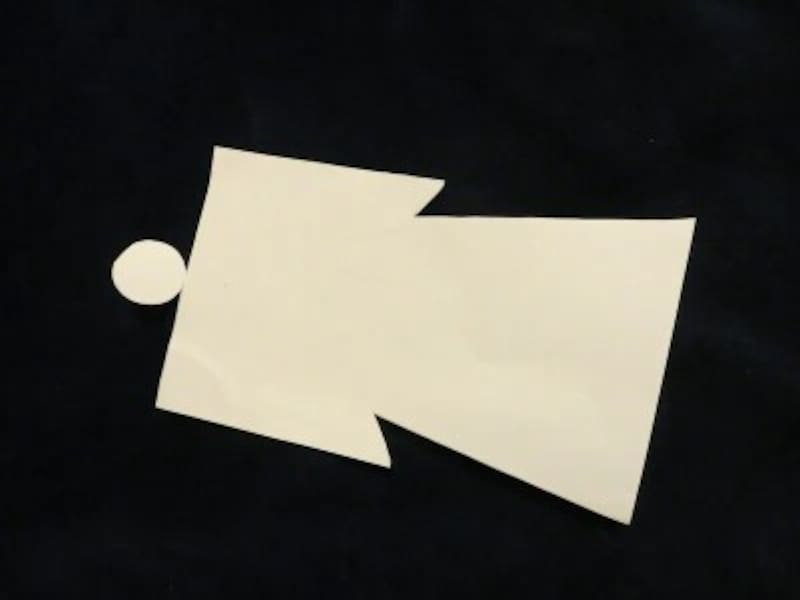

ひな人形の原型「人形(ひとがた)」。ジブリ映画『千とちひろの神隠し』でもおなじみ。

そのため今でも、

「ひな人形は、もらったりあげたりするものではない(災いを移してしまうので)」

「女子が複数生まれたら、一人ひとり別のひな人形を与えるべきである」

という考え方は根強く、ひな人形を売ったりあげたりすることを難しくしているかもしれません。

他人の人形をもらってくれる人は少ない

ひな人形を他人に譲ること、他人から譲られることの是非については諸説ありますが、そこは本人同士の考え方次第であり、事実、姉妹で共有している家は多いですし、代々伝わるひな人形を長年大切にしている家もあります。ですから、人形を譲り受けたり共有することで、厄災が移る…などということが実際にあるとも思えません。しかし、どんなに立派なひな人形であっても、他人に売ったり譲ったりすることが今なお難しいことは、確かなようです。

でも、捨てられないよ~!

持ち続けることができない、売れない、譲れないなら、捨てるしかありません。人形だってモノ。住んでいる自治体のゴミ分別基準に従って廃棄すればいいはずです。しかし、日本人は特に、人形を捨てることに抵抗を感じてしまうのです。ひな人形だけでなく、UFOキャッチャーでとったぬいぐるみなど、人間でなく動物やゆるキャラの形をしたものさえ捨てられない人は多い。これは、「人形に厄災を背負わせる」に通底する、人形を魂のあるもの・聖なるものと感じる、根強い意識のせいでしょう。

神社・お寺に頼もう!

人形を処分してくれる神社やお寺がある?

人形供養とは、長年大切にしてきた人形を、神職や僧侶の祈祷によって魂を抜く・供養する行為です。そうすることで人形はただのモノに還り、使命を終わらせることができる、という、お守り・お札の処分に準じた考え方ですね。人形供養は、比較的大きな社寺で行われていることが多いようです。

人形供養をしている全国の神社・お寺

供養(感謝)の方法

供養をしてくれる神社・お寺に直接人形を持ち込めば、祈祷の後適切に処分してもらえます。方法は、それぞれの社寺の指示に従いましょう。祈祷に対する謝礼額の定めはありませんが、3000~10000円程度を納める場合が多いようです。人形の大きさ、数などによっては、直接尋ねてもいいでしょう。なお、人形の付属品(ケース、小物等)は受け付けてもらえません。近所に供養してもらえる社寺がない場合

ぬいぐるみも供養してもらえる!

人形供養(感謝)代行サービス

これは一般社団法人日本人形協会による、人形供養の代行サービスです。供養の手順は以下の通り。

1.電話、WEBで申し込む。

2.「お人形差し出しキット」が送られてくる。

3.供養したい人形のサイズに合わせた段ボール箱を自分で用意し、梱包する。

4.キットに含まれる「ひとがた札(ふだ)」に住所氏名を書き、指定の方法で箱に貼り付け、「着払い伝票」にも住所氏名を記入。「ゆうパック」の集荷を依頼する。

5.発送後1週間以内に、郵便局で料金を振り込む。

大切な人形、感謝して送り出そう

送った人形は事務局が預かり、毎年10月に東京大神宮で開催される「人形感謝祭」にて供養、処分してもらえます。ひな人形だけでなく、ぬいぐるみや羽子板、こいのぼりなども依頼できます。代行料金は、送料込みで一口5000円。人形は何体でも送れますが、段ボールのサイズはタテ×ヨコ×高さの合計が170センチ、重さが30キログラムまでで一口です。長らく飾ってこなかったひな人形、今年は出してあげませんか? 最後のひな祭りの後に、おひなさまをきれいにしてから、感謝の気持ちとともに送り出してあげましょう。

【関連記事】