年齢が上がるにつれて不妊治療の結果が出にくくなる

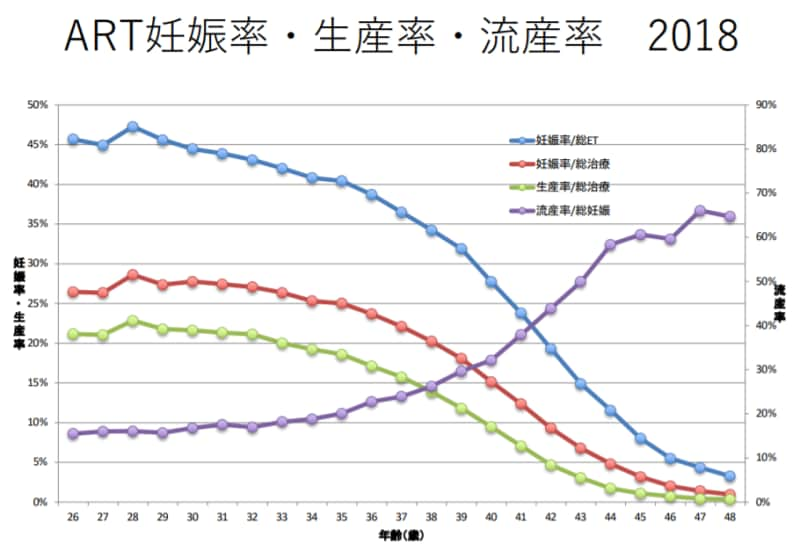

年齢が上がるにつれ、妊娠する確率は下がり、流産の確率は上昇します。このため、不妊治療で赤ちゃんを出産する割合は32歳までは約20%と横ばいですが、37歳からは急速に低下。39歳では11.8%、40歳は9.5%、44歳だと1.7%まで下がります。

2018年生殖補助医療(ART)の治療成績(年齢別)※出典:日本産科婦人科学会 ARTデータブック2018

これはある一部の病院でしかないのですが、一つの例として顕微授精の6回を終了した場合、それ以降治療を継続するのか、中断するのか、という選択を迫られます。

妊活の終わりはどこなのか? 出口の見えないゴール

金銭的に余裕がある人は何回も体外受精に挑戦でき、金銭的に余裕がない人は子どもが欲しくてもチャンスや回数も決まってしまうという構図になってしまっているのが現状です。

出口の見えないトンネルの中で奥深くさまよい、10回以上繰り返す人もいますし不妊クリニックを何カ所も回り、「子どもが欲しい」「子どもをこの手に抱くまではやめられない」この一心で、45歳を過ぎてもビジネス中心の不妊クリニックの思う壺にはまってしまう方も、少数ながらいるのは事実です。

長引く不妊治療で、健康な身体をそこねて、心身共に病んでうつになる人も増えてきています。せっかく授かってもうつになって出産や育児ができなくなってしまっては本末転倒です。

この辺りは主治医の先生や不妊カウンセラーを交えたカウンセリングで対応することとなりますが、臨床心理士や不妊カウンセラーを設置している病院はまだ少数派。

結果至上主義の成果が果たして人生としての勝利者なのか、不妊治療で成功しないという事が人生の敗北者なのでしょうか?

まず根本の価値観をご主人や家族と一緒に検討し、ある一定の期間や時期を決めて不妊治療に取り組む必要があるでしょう。

妊活終了時、最後の選択をどう納得するか?

妊活を終える時の選択は人それぞれです。こうしないといけないというマニュアルもありません。ほんの一例ですが、私が知っている限りで以下の方がいらっしゃいます。- 仕事を継続して他のいきがいを見つける人

- 趣味を充実させる人

- ユニセフなどのチャイルドスポンサーになって発展途上国のお子さんを支援する人

- 里親家庭になる人

- 保育士の資格をとって社会のお子さんを育てる側になる人

- 自分の経験を生かして、不妊カウンセラーになる人

自分で自分の残された人生をゆっくり決めて、晩年になった時にこれでよかったと納得できるような選択や生き方をすればよいのだと思います。

自分の子ども、社会の中としての子ども、どうサポートしていくべきなのか、ゆっくり答えを出していきましょう。