マクロ経済スライド制とは

年金額は、少子化の影響も受けるようになるのね

マクロ経済スライド制は、物価の変動をそのまま年金受給額に反映させるのではなく、少子高齢化(年金をもらう層が増え、年金保険料を納める世代が減る)の影響などを考慮するための「スライド調整率」によって、年金受給額を調整するというルールです。スライド調整率は、当面の間、「0.9%程度」と見込まれています。

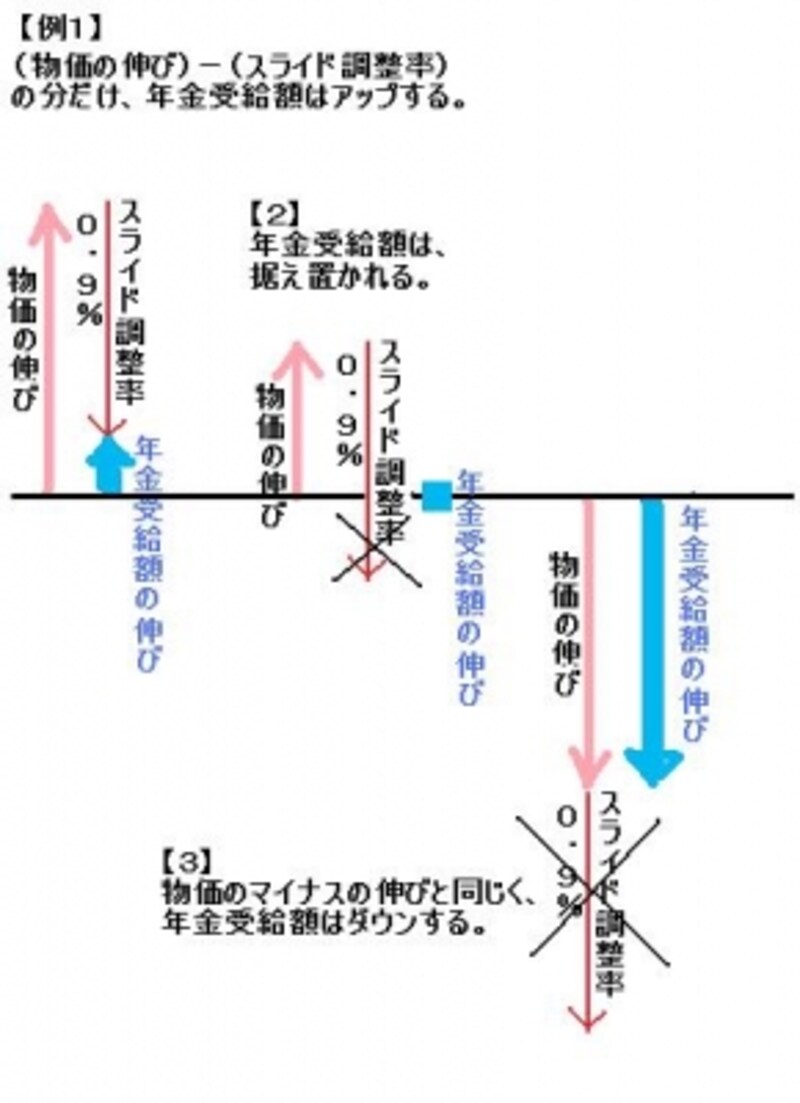

以下の図表で具体的に解説しましょう。

マクロ経済スライド制の例1・2・3

【例1】 物価の伸びが、スライド調整率より大きい場合

たとえば、物価の伸びが1%だとします。年金需給額は、1%からスライド調整率0.9%を引いて、0.1%だけ増やされます。

【例2】 物価の伸びが、スライド調整率より小さい場合

たとえば、物価の伸びが0.5%だとします。0.5%からスライド調整率0.9%を引くとマイナスになってしまいます。物価が上がっているのに年金を減らしたら暮らしにダメージを与えてしまいますので、年金受給額は据え置きでとどめておきます。

【例3】物価の伸びが、マイナスの場合

たとえば、物価の伸びがマイナス1%だとします。この場合は、スライド調整率を引かずに、物価のマイナスの伸びを年金受給額にそのまま反映させます。年金受給額は1%減らされます。

以上を簡単にまとめると、「マクロ経済スライド制」では、物価が上がった場合の年金受給額の増額を抑え、一方、物価が下がった場合の年金受給額の減額はこれまで通り行うことになります。

では次のページで、なぜ今も「物価スライド制」が適用されているのかを解説します。