社会で働く上で必要な力とは?

社会で働くために必要な力は、まずは意識すること。意識しなれば身につかない

社会で働く上で必要な力には、既に多くの分類や定義がある(経済産業省「社会人基礎力」や中央教育審議会「学士力」など)。しかし今回は、まず仕事を遂行する上でのプロセスに着目した力を述べ、その後社会で働く自分を強く維持し、ストレスフルな状況に押しつぶされないように働くために必要な力を述べる。いずれも数カ月で身につく力ではない。入学時から、少なくともこの記事を読んだ次の日から意識して獲得を目指してほしい。

<目次>

社会人に必要なことその1:経験する力

経験を自主的に作り出すには、まずはやってみること

よって、経験から学ぶ力、そして経験から学んだ力を活かす力を身につけるには、まず大前提として、積極的・主体的に経験を自ら創り出すことから始まる。経験と言っても、一人旅や海外留学、起業など、すごい経験ではない。授業でもアルバイトでもサークルでも何でもいい。ポイントは一つ。ほんの少しでもいいから、「今までしなかったこと」を意識して行うだけだ。

例えば以下の行動だ。

1.今まで参加を躊躇(ちゅうちょ)していたイベントに参加してみる

例:勉強会やセミナー、ボランティア、初対面の人との飲み会など

2.途中で諦めていた努力をほんの少しだけ頑張ってみる

例:資格の勉強やダイエットなど

3.今までずっと変えなかった行動を変えてみる

例:通学の経路を変える、美容室や歯医者を変える、降りたことがない駅やバス停で降りてみるなど

4.絶対無理だと思ってトライしなかったことに挑戦してみる

例:有名人のアポイントメント、コンテストへの応募など

5.結果が不確実で避けていたことを思い切って行動してみる

例:新しいサークルを立ち上げる、好きな異性への告白など

宝くじはなかなか当たらないが、買わなければ絶対に当たらない。同様に、経験してもうまくいかないことも当然あるが、経験しなければ当然何も得られない。input(入力)がなければoutput(出力)はゼロなのだ。まずは前に踏み出す癖を身につけよう。

※参考図書:J.D.クランボルツ『その幸運は偶然ではないんです! 』

社会人に必要なことその2:経験から学ぶ力

失敗こそが学びの宝庫。振り返り、考えることで失敗が成功へのステップになる

1.経験で学んだことをメモする

忘れないうちに!日記やブログなど

2.経験で学んだことを書籍やインターネットで調べてみる

不明点は特に調べよう!

3.経験で学んだことを人に話してフィーバックをもらう

メールでもOK!伝えるためにまとめる作業が大事だ

4.その上で、もう一度経験で学んだことを言葉にしてみる

調べたことや友人からのフィードバックを反映しよう!

以上のステップを、授業やサークル、アルバイトなど何でもいいので実践し、マイセオリーを作って保存しよう。いくらinput(入力)しても、throughput(処理)しなければ忘却していざという時に使えない。言葉にして保存する癖を身につけよう。

※参考図書:ドナルド・A. ショーン『省察的実践とは何か』、嶋浩一郎『嶋浩一郎のアイデアのつくり方』

社会人に必要なことその3:経験から学んだことを次に生かす力

失敗こそが学びの宝庫。振り返り、考えることで失敗が成功へのステップになる

よって、経験から学んだことをすぐに実践に繋げなくてはならない。ポイントはPDCAサイクルである。PDCAサイクルとは、品質管理の発明者として名高いシューハート氏が概念化したモデルである(デミング氏はPDSAサイクル)。

1.Plan(計画)

従来の実績や将来の予測などをもとにして業務計画を作成する

例:テレビ局で将来働きたいから、アルバイトできないか探してみる。まずはインターネットで調べてみよう。

2.Do(実施・実行)

計画に沿って業務を行う

例:テレビ局のホームページを調べてみたが、募集していない。

3.Check(点検・評価)

業務の実施が計画に沿っているかどうかを確認する

例:なぜ募集していないのだろうか。探すサイトが違うのか、募集していないのか。募集していないなら、もしかしたら雇用先が違うのかも。

4.Act(処置・改善)

実施が計画に沿っていない部分を調べて処置をする

例:探した場所が違うなら、Googleで一から探そう。

思い切ってテレビ局に電話かメールして聴いてみるのもいいかも。

知り合いか、卒業生で働いている人を探して、聴いてみよう。

以上のステップを、授業でもサークルでもアルバイトでも、何でもいいので実践してみよう。リフレクションを実践して保存したマイセオリーを試した結果、うまくいけばそのセオリーの信頼性はアップするし、失敗すれば修正すればいい。学生のうちだから、時間もあるし、失敗をしても許される(社会人はつらいよ)。outputをそのままにせず、実践し改善・修正する癖を身につけよう。

※参考図書:ジョン・デューイ『経験と教育』、松尾睦『経験からの学習』、武田修三郎『デミングの組織論』

社会に出るために必要なこと:授業に真面目に出席し成果を出す力

学生の本分は勉強だ。ちゃんと勉強した学生は、第一志望内定率が高い

理由の根底にあるのは、学業が直接就職につながらないという先入観ではないだろうか。なぜならば、企業は成績証明書の提出は求めないし、SPIなどの筆記試験は中学・高校生クラス。結局は大学名だけであり、あとは面接やグループディスカッションの練習だけしておけばいい。面接で話すネタとしても勉強だけでは今一つという感覚だろう。そう考えても仕方ないと思う。

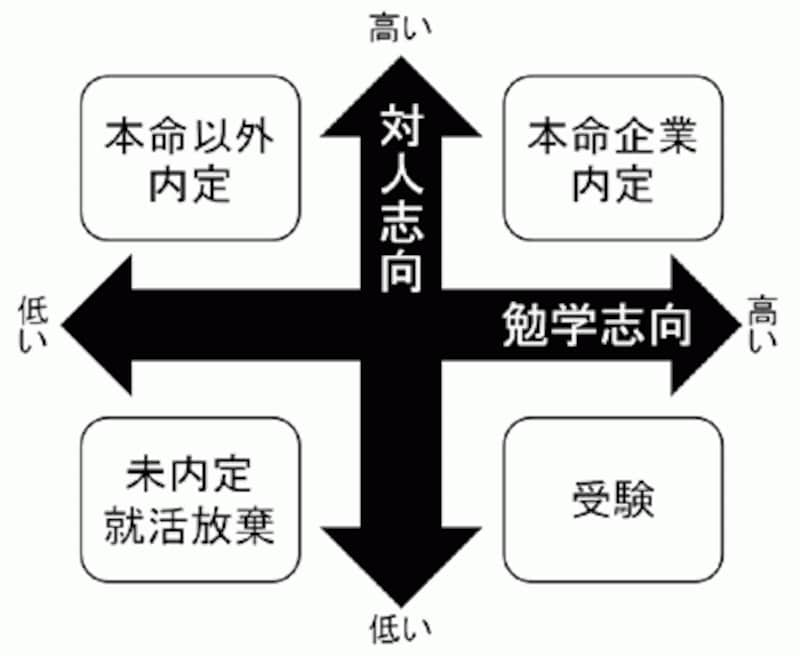

しかし、注目すべき研究結果がある。以下は、電通育英会「大学生のキャリア意識調査 追跡報告書」の結果を図にしたものである。

図のように、勉学志向と対人志向の両面が高い学生が第一志望の内定を取っていることが明らかになっている。その理由は、大学の授業で扱うような抽象的な情報・知識を巧みに取り扱い、期末試験にて成果に結びつける力を持つ学生を、情報化社会・知識社会における現代の企業が求めており、同時にある種の「Integrity(誠実さ、高潔さ、倫理観)」も求めているからだと独立行政法人労働政策研究・研修機構の下村英雄研究員は指摘している(対人志向については後述する)。

確かに、期末試験を仕事における課題に置き換えれば、日々の学習スタイルと、日常における仕事へのスタイルは、相通じるところがあるかもしれない。毎日授業に出る学生は毎日会社に来るし、成績がいい学生は学んだことを成果に繋げる力があるということだ(前述した「経験から学ぶ力」の集大成とも言える)。

わざわざ授業をサボって他の経験だけで学ぶのは、時間的にもコスト的にも効率的ではない。まずは学生の本分を通して成長することを意識してみよう。例えば英語力は社会で働く上で必須になりつつある。働き出してからお金を払って英会話教室に行くより、授業で学んだほうが得だ。エクセルやワードなどのITスキルも然り。ゼミ発表も、期末レポートも、フィールドリサーチも、考えてみれば仕事と大差ない。授業で学ぶことができる力を、今一度見直してみよう。

※参考文献:溝上慎一『大学生の学び・入門―大学での勉強は役に立つ!』

社会人に必要なことその4:多様な人々と協働する力

社会人が出会う相手の多様さは、学生とはケタ違い。学生時代から、様々な人と会っておこう

ところが、社会人になると会社の上司や同僚に加え、取引先、顧客と接することになる。営業なら毎日が初対面だ。さらに近年のグローバル化により日本人とは限らないし、雇用形態もさまざまになっている。

その重要性を指摘したのが前述した下村氏の研究発表だ。対人志向が高い学生ほど第一志望の内定がなぜ取れるのか。その理由は、学内の友達を傷つけないように大切に扱う仲良し集団的な対人関係から、より大人の職業社会に適応的な対人関係へと質的に変化できた学生を求めているからだとしている。

私も先日、とある公務員の人材育成担当の方にお話を聴く機会があったが、公務員に求められる力も、あらゆる仕事や職場に適応して働ける力だった。なぜならば市民に喜ばれる仕事が実際にはほとんどなく、納税、差し押さえなど市民に嫌われる仕事の方が多いからだ。また、公務員は3年で定期異動するため接する相手も変わる。どこに配属になっても踏ん張れるストレス耐性が高い人が求められているそうだ。この話は公務員だけではない。一般企業でも配属先は選べないし人事異動もある。

よって、多様な人々と協働する力は、やはり大学生活においてできる限り高めておかなければならない。方法としては、できるだけ学外で年齢層が多彩なサークルやアルバイト、その他コミュニティに参加することだろう。ワールド・カフェのような多様な人々と話し合うイベントに参加するのも良い。もちろん勉学に影響を与えない範囲で。

※参考図書:溝上慎一『自己形成の心理学―他者の森をかけ抜けて自己になる』、中原淳・長岡健『ダイアローグ―対話する組織』

社会人に必要なことその5: 労働関連法規を理解し現実に対峙する力

問題が起こったら、1人で抱え込まず法律を調べて相談しよう

また、アルバイトと正社員の生涯収入の差(約2.5億円)や退職後の年金や退職金の差(約5000万円)を知った上でフリーターを志望するのか。また、俳優やダンサー、ミュージシャン、デザイナーなど人気が高い職業を希望するのはいいが、実際にその分野で働く人はどれだけいて、具体的にどうすればなれるのかを知った上で希望しているのか。大手企業や有名企業ばかり受験する学生も同じことだ。労働市場に関する現実も知っておくべきだろう。

その他、消費者教育、金融教育、司法教育、政治参加、メディアリテラシー、環境教育、食育、育児・介護教育、趣味やスポーツの楽しみ方など、社会人として生きていくために必要な知識は実はたくさんある。詳しく知らなくても、せめて犯罪に巻き込まれない最低限の知識がないと、とても危険だ。

以上の知識を大学が教えてくれるかと言えば、残念ながらそうではない。もしそんな授業があるなら積極的に履修し、ない知識は自分で学ぼう。関連書籍を読むこと、そして社会人から直にお話を聴くことが望まれる。

※参考図書:本田由紀『教育の職業的意義 若者、学校、社会をつなぐ』、熊沢誠「若者が働くとき 『使い捨てられ』も『燃えつき』もせず」、清水直子ほか『おしえて、ぼくらが持ってる働く権利―ちゃんと働きたい若者たちのツヨーイ味方』

【関連記事】