なぜ民法と建築基準法とが異なる?

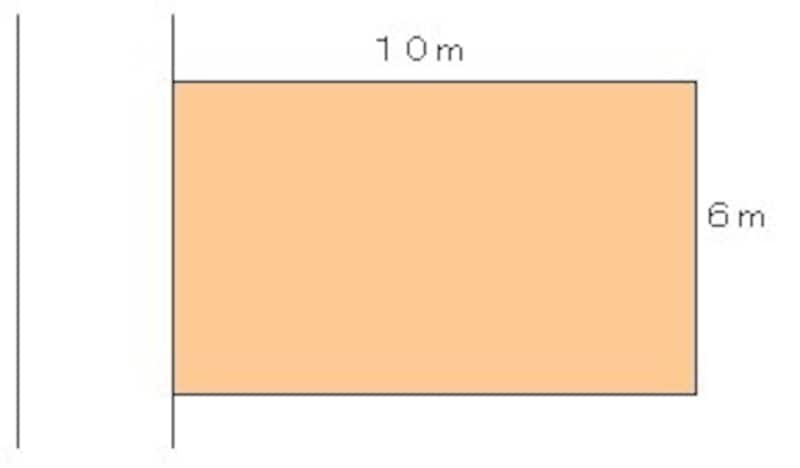

建築基準法で民法と異なる規定をしたのには、都市部における土地の有効利用と、外壁を耐火構造にすることによる不燃化の促進という側面もあったことでしょう。たとえば、次の図のように幅6メートル・奥行10メートル・面積60平方メートルの敷地があったとします。

さらに玄関ポーチを広めに取ったり、カースペースを取ったり、少しでも広い庭を確保しようとすれば、隣地との間がさらに狭くなってしまうのは仕方のないところです。都市部の狭い土地ではお互いに我慢するしかなさそうです。

隣家の密接は悪いことばかりとは限らない!?

お互いの窓がほとんど同じ位置に

しかし、必ずしも悪いことばかりともいえないようです。隣家の窓が目の前ならば、非常事態が発生したときの脱出経路となる可能性もあるでしょう。

さらに、慣習的に建物が隙間なく密着している地域では、お互いの建物を支え合っているという発想もあるようです。

中途半端な柵には危険も

侵入者が入り込める程度の隙間の場合には、隣家と共同で柵などを取り付けることが必要です。ただし、この柵が中途半端だと逆に侵入者が隠れる場所を提供することになりかねませんから注意しなければなりません。

page2 ≪民法ではこうなっている≫

page2 ≪建築基準法ではこうなっている≫

page3 ≪なぜ民法と建築基準法とが異なる?≫

page3 ≪隣家の密接は悪いことばかりとは限らない!?≫

page4 ≪未完成物件を購入するときは?≫

page4 ≪隣地の建築に不満な場合は?≫

page4 ≪どうしても隣地の建物と接近するのがイヤな場合は?≫