久しぶりのル・ブルギニオン

改めて紹介することもない東京を代表する人気店のひとつだ。食べ歩き好きの女性からワインにうるさい伯父様族まで老若男女問わず、人が集まるファンシーな空間、ル・ブルギニオン。 |

| レストランは旧テレ朝通りに面している |

6年前の開店当初は作家の筒井ともみ氏をして「色気がないレストラン」と言わしめたが、程よく年輪を重ね、しっとりとゆっくりと熟成しつつあるがまだまだピークを迎える気配は微塵もない。

小さなレストランだ。16席ほどのダイニングに4名程度入れる小さな個室がある。新しいとお伽の国のような内装にも見えるが程よく古くなってくると、南仏のオーヴェルジュのような雰囲気に見えるのだから不思議だ。菊地氏はモンペリエのジャルダン・デ・サンスにもいたことがあるからか、地中海風の明るい雰囲気が好きなのかも知れない。

名だたる料理人と歴史ある名店でキャリアを積んで、その実力が開花したのは今は無きアンフォール時代ではないだろうか。連日満席の店内からはフランス料理の裾野が一気に広がりを見せる、そんな迫力があったことを今も思い出す。

菊地氏はアンフォール時代からいつも顧客を見ている。向き合う料理の先にすべての顧客の顔が見えているといっても過言ではないかも知れない。昔からゲストが帰る時、見えなくなるまで店の外に立つ。気を使ってしまって、つい早歩きをしてしまい、早く視界から消えることを願ってしまう。

彼は毎年夏に2週間ほど店を閉めて独りフランスへ渡る。それは観光ではなく、パリのグランレストランで「修行」をするためだ。これはもう6年も続いているのだからすごい。

料理長として厨房に立つと、当たり前だが自分のところしか見えない。基本的には毎日同じことの繰り返しだ。これまで経験した厨房を思い出すことはあれどそれはすべて過去の経験でしかなく、それを変えることはできない。

|

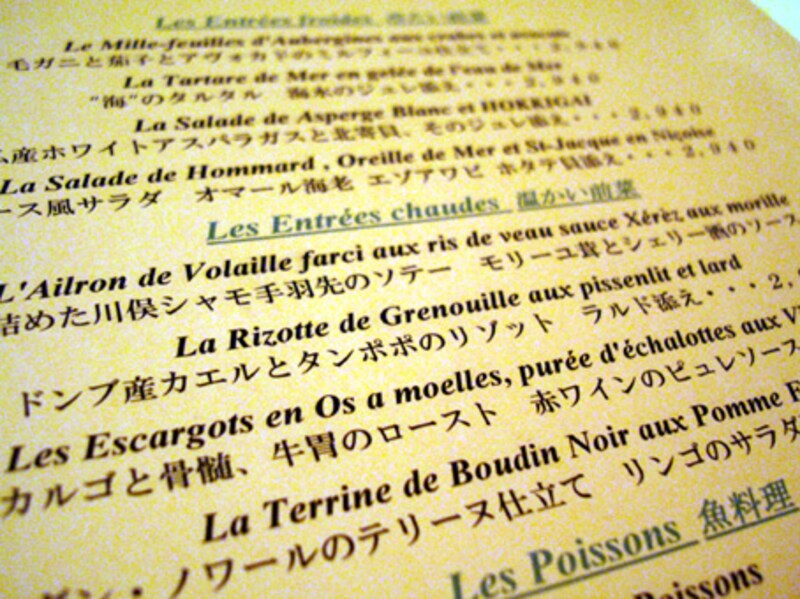

| アラカルトから選ぶのが楽しいかも |

新メニューを考えるといった短絡的な目的のためではない。フランスの風、パリの空気、そして世界中に顧客を持つ、「一流」とされるレストランで素材、モノの流れ、人の動き、そしてサービスのクオリティなど最先端の「今」を自分で見て聞いて理解するために行くという。

「そこには忘れかけているフランスの日常の会話があって、とても気持ちいいですよね。強いてあげれば素材の組み合わせに「はっ!!」とすることがありますか。」と話す。

それはオーナーシェフにとって年に一度の「リセット」。

昨年はル・サンクの厨房に一週間詰めていたという。これまでもピエール・ガニエール、アストランス(現カンテサンスのシェフ、岸田周三氏がいたところ)、タイユヴァン、ル・ブリストル、そしてル・サンク。グランメゾンの人とモノとサービスの流れを学ぶにはこれ以上のところはないだろう