介護は、ある日突然始まることもあれば、日々の生活の中で徐々に支援が必要になってくる場合もあります。いずれのケースにおいても、いざというときに「何から始めたらよいのか分からない」と戸惑う方は少なくありません。

今回は、介護が必要になるきっかけや、公的な介護保険制度の仕組み、そして実際に介護サービスを利用するまでの流れについて、初めての方にも分かりやすく解説します。

介護が必要になるきっかけとは

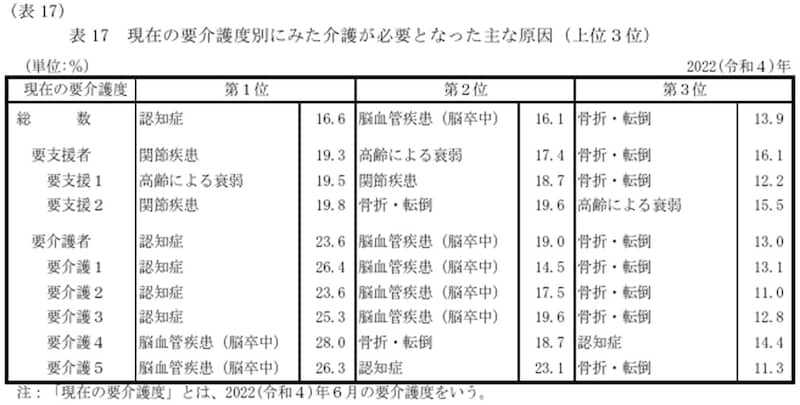

厚生労働省の「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況」によると、軽度の支援が必要な「要支援」認定者の主な原因は、「関節疾患(19.3%)」が最も多く、次いで「高齢による衰弱(17.4%)」となっています。一方、日常生活において介助が必要な「要介護」認定者では、「認知症(23.6%)」が最も多く、次いで「脳血管疾患(脳卒中)(19.0%)」となっています。介護が必要になる理由は、人によってさまざまですが、突然起こるものと、少しずつ進行していくものがあります。

例えば、「要支援」の方の場合、関節の疾患や加齢による衰弱によって、少しずつ身体機能が低下し、日常生活に支援が必要になるケースが多く見られます。

一方、「要介護」の方では、認知症の進行や脳卒中といった脳の病気がきっかけとなり、ある日を境に生活に大きな支障が出ることもあります。そこで活用したいのが、介護保険制度という公的な支援のしくみです。

介護保険制度とは?

介護保険制度は、全国共通の仕組みであり、その運営は市町村や東京23区などの自治体が担っています。この制度では、一定の条件を満たすことで、介護サービスを原則1~3割の自己負担で利用することが可能です(自己負担の割合は、所得などに応じて異なります)。

現金が支給されるのではなく、要介護・要支援の状態に応じて必要な介護サービスが提供される仕組みとなっています。

介護保険サービスを受けるための条件とは?

介護保険サービスを利用できるかどうかは、加入者の年齢や健康状態によって異なります。まず、65歳以上の方は「第1号被保険者」に分類され、加齢に伴う心身の衰えなどが原因で要介護または要支援と認定されれば、介護保険サービスを利用できます。

一方、40歳から64歳までの方は「第2号被保険者」とされ、利用できるのは、国が定めた「特定疾病(16の疾病)」が原因で介護が必要になった場合に限られます。

介護申請、その後の利用の流れ

介護保険サービスを利用するためには、まず市区町村へ申請を行い、訪問調査などを経て「要介護認定」を受ける必要があります。この認定は、「要支援1」から「要介護5」までの7段階に分かれており、認定区分に応じて利用できるサービスの内容や利用限度額(サービスの量)が異なります。具体的な手続きの流れは以下のとおりです。

●第1ステップ:申請

市区町村の窓口で「要介護(要支援)認定」の申請をします(地域包括支援センターなどで手続きを代行している場合があります)。また、申請の際、第1号被保険者は「介護保険の被保険者証」、第2号被保険者は、「医療保険の被保険者証」が必要です。

●第2ステップ:要介護認定の調査・判定

申請後、市区町村の職員や委託を受けた認定調査員が、介護保険サービスを受ける本人の自宅などを訪問し、心身の状況について本人や家族からの聞き取り調査を行います。

あわせて、市区町村が主治医(かかりつけ医)に依頼し、本人の心身の状態について「主治医意見書」を作成してもらいます。

聞き取りした調査結果と、主治医の意見書をもとに、保険・福祉・医療の学識経験者による「介護認定審査会」で審査が行われ、要介護1~5、または要支援1、2の7段階のうちいずれかに該当するか判定します。これにより、使えるサービス種類や支給限度額が異なります。

要介護は1~5の5段階で、要介護5が最も重度な要介護状態です。一方、要支援1~2の場合は、要介護と較べると軽度で、見守りや配慮が必要な状態であり、予防給付というサービスの適応になります。

●第3ステップ:認定結果の通知

原則として申請から30日以内に、市区町村から認定結果が通知されます。

●第4ステップ:ケアプランを作成

要介護の5段階、要支援1~2の認定段階によって、受けられる介護サービスが決まります。

・「要介護1~5」に認定された方

自宅で介護サービスを受ける場合は、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)と契約します。ケアマネジャーが、本人やその家族の希望や生活状況をもとに、どんなサービスをいつ利用するか計画を作成します。介護施設への入所を希望する場合は、希望する施設に直接申し込みます。

・「要支援1・2」に認定された方

まず地域包括支援センターに相談し、介護予防の専門職(保健師や社会福祉士など)が「介護予防ケアプラン」を作成します。在宅での介護が必要になる前に、運動や栄養改善など、生活機能を維持・向上するための対策を包括的にサポートします。

●第5ステップ:サービスを利用

ケアマネジャーが作成したケアプランに基づき、居宅サービスや施設サービスの利用が始まります。利用するサービスの内容や頻度は、ケアプランに沿って提供され、必要に応じて見直し・更新されていきます。

■サービス利用時に必要な書類

介護保険サービスを利用する際には、以下の2つの書類の提示が必要です。

・介護保険被保険者証……介護保険制度に加入していることを示す証明書で、市区町村から交付されます。

・介護保険負担割合証……サービス利用時における自己負担割合(1~3割)が記載された重要な証明書です。所得に応じて負担割合が決定されます。

参照:厚生労働省:介護保険制度の概要

まとめ

家族の誰かが介護を必要とする状態になったとき、本人だけでなく、その家族にも大きな心身の負担がかかることがあります。しかし、公的な介護保険サービスを上手に活用することで、無理のない介護体制を整えることが可能です。そのためにも、いざというときに慌てず対応できるよう、介護保険制度の仕組みや申請の流れを事前に理解しておくことが大切です。

早めの情報収集と備えが、介護を支える大きな安心につながります。