『ロミオ&ジュリエット』観劇レポート:スケール感豊かに描かれる究極の悲恋、そしてささやかな希望

紗幕の前に現れる、黒装束の男。戦争のイメージが映し出される前で彼は踊り、紗幕の向こうの世界へと観客をいざなう。そこではストリートとモードをブレンドした衣裳に身を包み、二派に分かれた若者たちが激しくいがみ合っていた……。本国フランスでは多分にコンサート(プラス、ダンスパフォーマンス)寄りの演目として、音楽性とヴィジュアルを重視して上演されてきた『ロミオ&ジュリエット』。日本では2010年の宝塚初演、2011年の日本オリジナルバージョン初演以来、小池修一郎さん演出のもと、より演劇的な膨らみを持たせた舞台として上演されてきました。振付・衣裳・美術等を一新した17年の新演出版を経て、一部キャストが続投となった今回は、各キャラクターの輪郭が際立ち、さらに躍動感溢れた舞台となっています。 中でも今回、とりわけ大きな存在感を放っているのが、大貫勇輔さん(大阪公演ではダブルキャストとして宮尾俊太郎さんも)演じる“死のダンサー”。シェイクスピアの原作戯曲には登場しないこの役柄はヴェローナの街(=人間世界)に憑りつき、人間たちを死へと手招きする中で、ロミオという恰好の標的を見つけます。 11年のオリジナル版初演から出演し続ける大貫さんは、黒いコートとソフト帽という露出度の低いいでたちで登場、滑らかな動きの中に時折、剃刀のような切れ味の振りを織り交ぜ、人間には制御不能の“死”の不気味さを体現。若者たちを次々に死へ追いやり、勝ち誇るように十字架の上に乗ってみせますが、人々が悲嘆の中で憎しみを乗り越え、手を取り合い始めると、予想外の事態に身悶えし、遂に力尽きる。一切の感情表現を排した中で、年月をかけて練り上げられてきた“死”の表現は今回、一つの完成形を見たと言っていいでしょう。 主人公のロミオを演じるのは、古川雄大さんと大野拓朗さん。甘く、イノセントな“王道”二枚目の大野ロミオに対して、古川ロミオは終始“死”を意識し、恋に生きながらも破滅へと向かってしまう、若者特有ともいえる矛盾を抱えた人物像が魅力的です。ソロナンバー“僕は怖い”では背後に現れた“死”と一体になって動くくだりでそのダンス力を生かし、時に官能的な空気を漂わせつつロミオの危うさを体現。 3人のジュリエット、葵わかなさんと木下晴香さん、生田絵梨花さんのうち、今回が二度目の出演となる木下さんは、まだ20歳とは思えないほどの安定感。初役の葵さんは、自分の出生の秘密を母親から聞かされる瞬間の衝撃の表現が鮮烈で、ここで愛のない結婚に対する彼女の嫌悪感が強く刻み付けられ、後のロミオとの恋への傾倒を説得力あるものに見せています。(生田さんジュリエットは未見)。 ロミオの親友、マーキューシオを演じるのは平間壮一さん、黒羽麻璃央さん。どちらもクレイジーで何をしでかすか分からない空気を纏いながらも、ふとした瞬間に黒羽さんには少年のあどけなさ、平間さんには人恋しさがのぞき、環境次第では全く違う青春時代を送れたであろう若者の哀しさが滲みます。 同じくロミオの親友ベンヴォーリオ役、木村達成さんの等身大で溌溂とした青年像も印象的ですが、今回、新たな視点を与えてくれるのが、三浦涼介さんのベンヴォーリオ。キャピュレットとの緊張関係の中にあってもロミオやマーキューシオと無邪気にじゃれ合い、ふざける三浦ベンヴォーリオは、取り返しのつかない悲劇を境に大きく変貌、精神的成長を遂げてゆきます。 ジュリエットの死を知った彼のナンバー“どうやって伝えよう”は、通常は衝撃と戸惑いのただなかで歌われますが、三浦さんのあたたかくも芯のある歌声は、苦しみながらもそこから一歩踏み出してゆく決意、いわば“青春との決別”に至る過程を表現。また終盤に“敵”の一人一人に真摯に頭を下げ、和解を求めるその姿は、ロール・モデル的役割を担うようにも映ります。争いの果てに、生き残った者たちはどう生きるべきか。利己主義が世界に蔓延する今、ベンヴォーリオが体現する人間のあるべき姿は、ひょっとすると今回の公演の隠しテーマであるのかもしれません。 キャピュレットの急先鋒ティボルトを演じるのは、前回に引き続き渡辺大輔さん、廣瀬友祐さん。二人とも叔母でありながら愛人でもあるキャピュレット夫人との絡みで強烈な色気を漂わせますが、渡辺ティボルトは従妹への愛を独白するナンバー“ティボルト”で純情をのぞかせ、廣瀬ティボルトは”本当の俺じゃない“で大人たちに憎しみを植え付けられて育ったわが身を激しく呪う。満たされない思いが積もるなかで“憎しみ”が募っていったことにいたたましさを感じずにはいられないでしょう。 若者たちを取り巻く大人たちを『レ・ミゼラブル』『エリザベート』等の大作ミュージカル主演経験者たちが演じているのも、今回の公演の強みの一つ。特に真実の愛に出会った娘ジュリエットに対して、嫉妬に近い感情から愛のない結婚を強いたり、平和を口にしながらも、ひとたび身内が傷つけられれば声高に復讐を叫ぶなど、人間の心に蠢く醜さを洗練された物腰で描き出すキャピュレット夫人役・春野寿美礼さんが出色。使用人としての分をわきまえながらも精いっぱいの愛をジュリエットに注ぎ、その幸福を一心に祈るシルビア・グラブさんの乳母、冒頭のナンバーを一節歌いだしただけで作品にスケール感をもたらす石井一孝さんの大公、終盤の嘆きで人間の無力さを存分に印象付ける岸祐二さんのロレンス神父も流石の存在感です。

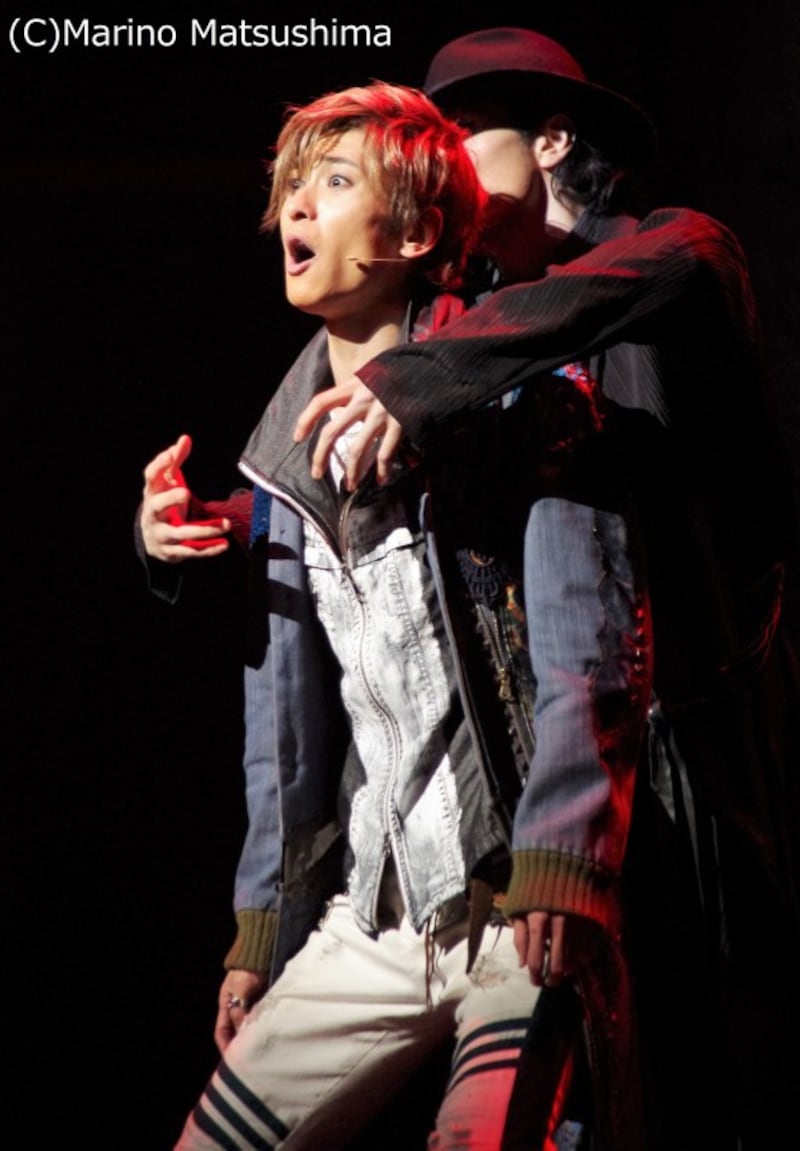

若手俳優の登竜門とも呼ばれる本作。華やかに幕を開けた今回も、彼らの演技は日を追って成熟、あるいは変容してゆくことでしょう。出来れば日を置いて再度、そしてまたと複数回観る価値のありそうな舞台です。