ヒーローになれない人々にエールを送る『High Fidelity』

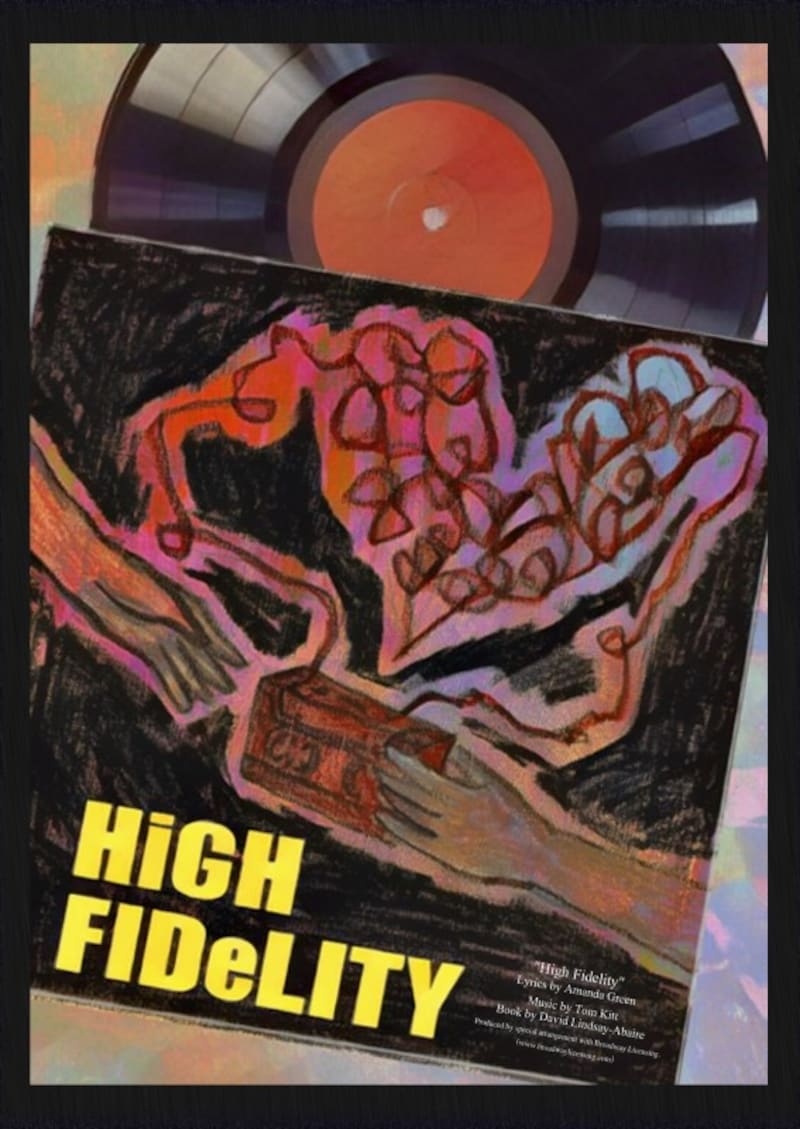

12月22~25日=すみだパークスタジオ倉 『High Fidelity』の見どころうだつの上がらないアラサー男の恋を描き、2000年にはハリウッドでも映画化されたニック・ホーンビーの小説が、2006年に舞台化。ブロードウェイで上演された本作が、上田一豪さん率いる劇団TipTapによって、“ワークショップリーディング”として上演されます。

『Next To Normal』のトム・キットによるキャッチ―な音楽に彩られた舞台版では、主人公ロブのみならず、レコード店の同僚ディック、バリーはじめ、彼を取り巻く男女の人物像がより鮮明に。最近では『オン・ユア・フィート!』、この後も『笑う男』と大作づく上田一豪さんが、“平凡”かもしれないけれど自分なりに幸せを模索する人々の群像劇を、リーディングという形でどう料理するか。赤盤(ロブ役=神田恭兵さん)、青盤(ロブ役=染谷洸太さん)の2組のキャストの風合いの違いにも要注目です。

青盤 リズ役・飯野めぐみさん、ディック役・大音智海さんインタビュー

(右)飯野めぐみ 神奈川県出身。『天使は瞳を閉じて』でミュージカル・デビューし、『マルグリット』『H12』『1789』『キンキー・ブーツ』等の舞台で活躍している。(左)大音智海 千葉県出身。『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』『ジャージー・ボーイズ』『プリシラ』等の舞台で活躍。(C)Marino Matsushima

――お二人のTipTapさんとのご縁は?

大音智海さん(以下・大音)「今回が初めてです。TipTapのプロデューサーさんが、以前出演した『ヴェローナ物語』を観て覚えていてくださって、“一緒にやりませんか”と声をかけてくださいました」

飯野めぐみさん(以下・飯野)「私は上田一豪さんのオリジナル作『Count Down My Life』にNYフリンジフェスティバル公演を含めて参加したことがあります。オリジナル作ということで思い入れがあるだけに、一豪さんの演出はここはこうしてと細かく指示があるいっぽうで、信頼して自由にやらせていただける面もあって、楽しかったですね。今回は海外作品なので、既に素材があるものの場合どう演出されるのかな、と興味がありました」

大音「確かに稽古のはじめの時点で細部までどう作っていくかが見えていらっしゃいますね。僕には“やりすぎたらストップをかけるから、いくらでも引き出しを出してください”と言ってくださって、のびのびやらせていただけそうだな、と感じています」

映画版には思い当たる節がありすぎて……(笑)

――『ハイ・フィデリティ』の映画版はご存知でしたか? 大音「知らなかったのですが、観てみたら“アラサーの男・あるある”みたいなものがいっぱいで、面白かったです! うだつの上がらない毎日の中で“俺たちまだやり直せるよね”とかっこつけている。男って単純な生き物だなぁ、と笑いながら、ちょっと心が痛かった(笑)」

飯野「そうなの? 私ははじめイライラしちゃった(笑)」

大音「元カノに対して未練たらたらのロブ、僕が演じる、30年間彼女がいなくて、自信が持てずに愛想笑いしているディック、そして夢があるのに一歩踏み出せないバリー。それぞれに共感というか、身近に感じられるキャラクターです。このミュージカルこそ、男性が観て“俺も頑張ろう”と思えるんじゃないかな。そういう作品に出会えてうれしいですよ」

飯野「私が演じるリズはこういう男を見捨てられない女性。だめ男とわかっていても相談にのったり励まそうとしてしまいます。そうさせるほどの彼の魅力はなんだろう?と考えながら観たのですが、考えてみれば、彼らが音楽オタクであるのと同じように、私にも小劇場好きというコアな趣味はある。だから、何かに夢中になる彼らの感覚は理解できるし、リズは彼らの“少年の心”に憧れを持っていて、そのダメな部分に母性本能を掻き立てられるというか、支えたくなるのかなと思います」

”ぴったりの配役”VS”意外な配役”

――キャスティングはどなたがなさったのでしょう?

大音「プロデューサーさんのようです。配役表でリズ役に飯野さんの名前を見つけて、ぴったりだと思いました。以前共演したときもみんなのお姉さんみたいに相談にのっていただいたり、アドバイスを下さったんです」

飯野「確かに、台本を読んでいて、私もこういう言い方しちゃうだろうなという部分はありましたね」

大音「僕に関しては、これまで『ジャージー・ボーイズ』にしても『ヴェローナ物語』にしても、元気なキャラが多かったので、ここまで“陰”のキャラは初めてです」

30代になっても闘える

――いわゆる“ダメ男”たちと彼らを巡る女性たちの物語ですが、なぜ今、なのでしょうね。 大音「今回、稽古前に一か月間この作品と向き合うなかで、映画版を観た時には感じとれず、ミュージカル版に触れて感じたことが一つあります。

世の中には、若者やスーパースターを応援する作品ってたくさんあると思うんですよ。でも、アラサーになって若者とは言えない、未来を感じられない人たちのことは誰が応援してくれるんだろう。僕も今、28歳でアラサーなんですが、同窓会に行くと、(着実に)キャリアを築いて子供もできて、という人ばかりではなくて、仕事を辞めたり、気の毒なことが起こっていたりと、いろいろな境遇の人がいる。

そういう、ヒーローとは呼べない人たちを応援するのが、この作品なんじゃないか。僕が演じるディックは彼女いない歴30年の童貞だけど、そんな彼でも理想の彼女を作ろうと、一生懸命。馬鹿にされても頑張る姿を通して、お客様に勇気をもってもらえる、30代になっても闘えるんだと思っていただけるんじゃないかな、と思うんです」

飯野「彼らを見ながら、自分もまだあきらめちゃいけない、と思っていただけるんじゃないかな。身近にいそうな人たちの話だけに、入っていきやすい物語だと思います」

大音「映画版だとロブばかり描かれているけど、ミュージカルではディックやバリーのドラマも描かれているのもいいんですよ」

飯野「画面で見切れるということがないから、お客様にも(その情景の)好きなところをご覧いただけるしね」

日本版ならではのネタも投入

大音「あと、映画版や原作では音楽関係のジョークが正直、(マニアックで)何が面白いのかわからないものも多かったけど(笑)、今回の台本には一豪さんが日本人でもわかるネタを入れてくださっているので、かなり笑えると思います。僕らが歌うナンバーも、ロックあり、バラードあり、マサラっぽいものありですごくかっこいいですよ」

飯野「音楽好きな人はかなり楽しめると思います。それに映画版があることで、今回は違う層が来て下さるかもしれないですよね。先だって出演した『生きる』の時は、黒澤映画が原作ということで中高年の男性たちがたくさん来て下さって。きっとはじめは“ミュージカル版?なんだ?”と思っていた方もいらしたかもしれないけれど、観ているうちに周りを気にせずむせび泣く人が少なくなかったそうです。きっかけは何でもいい、これが“初ミュージカル”という方が来てミュージカルのファン層を広げてくださったら凄くうれしいですね」

台本無しのリーディングになるかも⁈

――稽古は始まったばかりですが、どんな舞台になりそうですか?

飯野「レベルは高いと思いますよ。初日からみんな歌いこなしているし、台詞もほぼ覚えてしまっています。今回はリーディング・ミュージカルだけど、台本を持たなくてもできるかも(笑)」

大音「かなり歌の分量が多い作品で、ミュージカルというよりライブの印象を受けるかもしれません。(小ぶりな)会場が作品にぴったりだと思います。どんどん前のめりになって楽しんでいただけるんじゃないかな」

手探りでミュージカルの道へ

――プロフィールのお話もうかがいたいのですが、お二人はどのようにミュージカルの道へ?

大音「僕は小学生の頃、郷里の福島にミュージカル劇団が巡業で来て、地元の子供も参加する演目に出たのがきっかけで興味を持ちました。高校生の時点で俳優を志し、大学を卒業してはじめはフリーでやっていたのですが、フリーだとオーディションの情報が入ってこないんですよ。仲間とマイケル・ジャクソンのショーを作ってライブハウスで公演したりするうち、今の事務所の社長に声をかけていただき、舞台に出られるようになりました」

夢のような体験だった『ジャージー・ボーイズ』

――最近では『ジャージー・ボーイズ』日本初演、再演に出演。フランキーらと渡り合うハンク役などできらりと光っていましたが、いかがでしたか?

大音「夢のような体験でした。僕にとって(フランキー役の)中川晃教さんは、世界のミュージカル俳優の中で一番尊敬する歌声の方なのですが、その中川さんと一緒に歌い、指導も受ける。大学生時代の夢がすべて叶った一方で、アッキーさんはプロとして対等に、自分に課してるのと同じものを課して下さったので、僕にとっては試練でした。特に再演は苦しみましたね。

何についてかというと、初演では歌です。アッキーさんがあまりにも憧れの存在だったので、たった一つの小さな指摘が、ずしりと心に来まして。再演では、芝居の部分です。あの作品では、『レ・ミゼラブル』でメインをつとめた方など、そうそうたる方々がご一緒で、演出の藤田俊太郎さんは全員に“君がこの場を回さないといけないよ”というシーンを与えていらっしゃるんです。

嬉しくも(プレッシャーがあって)苦しくて、ゲネプロが終わった後も悩みましたね。でも幕が開いたらたくさんの人が喜んでくれて、一気に報われました。この“幸せだよ”という気持ちのために苦しんできたんだなぁと思いました」

飯野「そういうものがあるから、舞台ってやめられなくなるんですよね。いろんなところから集まった人たちと一緒に苦しんで、時には泣いて。でもカーテンコールのとき、お客様の拍手でダイレクトに返ってくるものがある。それを受けてまたやろうと思う」

大音「僕は役者なので、どん底に落ち込んでる感情も生かそうと思っちゃうんですよ。『ジャージー・ボーイズ』でぼろぼろになってるときも、“今、俺どういう顔してるんだろう”と思って自撮りしたり(笑)。今回のディック役には、その時の感情がすごく生きていますね」

俳優以外の仕事を知らずに

――飯野さんはご両親も俳優ということで、自然な流れでこの道に?

飯野「両親が俳優だったのと、実家が山の中で周囲にはコンビニも何もないところだったこともあって、世の中に(他に)どんな職業があるかを知りませんでした。はじめはTVに行こうかと思ったけど、未成年ということで親の名前を書くと、ほぼ100%書類審査に通って、父について聞かれるのが嫌で」

大音「そうなんですか? 僕は(フリー時代に)そこでどれだけ苦労したか‼ どんなに自分をアピールしても、何を書いても書類審査に通らなかったです」

飯野「今となってはそういうこともきっかけとして活用すればよかったかもしれないけど、当時は嫌でしたね。テーマパークで4年間踊った後に、雑誌で『天使は瞳を閉じて』ミュージカル版のオーディションを見つけて応募して、そこで親の名前に関係なく通ったことが、自信を持って“(私は)私です”と言える核にもなりました」

――『キンキー・ブーツ』はじめ、話題作に続々出演されています。

「『1789』では年上のポリニャック夫人、『貴婦人の訪問』では涼風真世さんの少女時代と、いただく役のふり幅が広いのが有難いです」

大変だったけれど新鮮でもあった『生きる』

――最近の『生きる』のおばちゃん役も生き生きされていました。

「おばちゃん役は私は2幕だけですが、公園を作るぞ!と(おばちゃんたちと渡辺が)団結するシーンはすごく楽しかったし、それがお客さんに届いて応援して下さって嬉しかったですね。日本人役ということで感情移入もしやすかったです。

『生きる』はオリジナル作品の初演ということで、大変な現場ではありましたね。毎日のように台本が変わって、場面もまるまるカットされたり、ぎりぎりまで楽曲が届かなかったり。“台詞は覚えてこないでください”と言われていました(笑)。でもベテランの多いあのメンバーだったからこそできたのでしょうね。

ストレート・プレイ出身の方がいらっしゃったこともあって、出演者のグループラインでは芝居のディスカッションが始まったこともありました。グループラインでは写真や稽古スケジュール、稽古後の飲みの誘いなど(笑)を共有することが多いのですが、そこで“(演出家の宮本)亜門さんはああおっしゃっていましたが、僕はこう感じました。皆さんはどうですか”と。討論に直接参加しなくてもそういう考えをみんなで共有できて、すごく新鮮でしたね。

本番中に体調を崩した方がいた時も、当日の本番前にみんなで口頭で“この台詞は誰が言う、ここの間隔は詰めて”とほぼ打ち合わせただけで対応できたのもあのメンバーだったからこそだと思います」

表現者としての矜持

――どんな表現者を目指していらっしゃいますか?

飯野「演出家から求められる以上のものを出せる女優でありたいですね。言われた通りプラス、“もう一つ越えてきた”と驚いてくれるようなことが出来れば。そのために、私は本当は恥をかくのは好きじゃないし緊張しいだけど、仲間を信じて自分を曝け出し、稽古場でたくさん恥をかいて作り上げていくのが仕事だと思ってます。

本番中に生まれる新たな感情もありますけど基本的には稽古場でやったことに忠実に。演出家に見てもらってないアドリブをやることはほぼありませんね。」

大音「僕はエンタテインメントというものが好きで、入場料をいただくなら幸せな気持ちになってもらわないと、と思ってきました。でも『ジャージー・ボーイズ』という、人生をしっかり描く作品に出会って、パフォーマーである以上は、エンタテインメント性も大事にしつつ、人間が幸せを追い求めて一生懸命生きる姿を演じられるようにならないと、と思いました。

今回、僕の演じるディックも、運命の相手を求めて一生懸命。その必死な姿を表現できる役者になりたいと強く思っています。そういう意味で、今回、いただいたディック役はものすごく自分のやりたい役。“なんていうタイミングで会いに来てくれたの、ディック!”と嬉しく思っています。

今の僕の思いのすべてをこの役にぶつけて、次のステップに行けたらいいなと思っています」

*公式HP

観劇レポート:自由度の高さが心地よい、愛すべき人々の物語

小ぶりのアクティング・スペースをバンドとキャスト、そして観客が四方から取り囲む場内。バンドのメンバーが音合わせをしていると、それが“もういくつ寝ると……”のメロディになったり、クリスマス・ソングになったり。リラックスした空気の中、演出の上田一豪さんがアクティング・スペース脇に進み出、“ブロードウェイには大作以外にも面白いものがあるんだぞということで、今回、ワークショップという形式で上演してみます。リアクション次第でうち(TipTap)かもしれないし、うちでなくともどこかが上演してくれると思うので、よかったらSNSなどで発信してください”と上演意図を説明。そのままの流れで主人公のロブ(染谷洸太さん)がアクティング・スペースに呼ばれ、作品がスタートします。 20世紀の遺物(?)、カセットテープを取り出し、“これ、初めて見たって人いるかな?”と客席に話しかけるロブ。端の方の席で挙手が一名。“お、いたね~”と言いながら、ロブは自己紹介を始めます……が、レコード店(CDではなく、レコード)を経営するこのアラサー男性、“人生何もうまくいかない”のに“何もしなくていい”と開き直り状態。それでも、出て行った元カノ、ローラには未練たらたらで、彼女を含めた元カノたちの幻影に責めたてられたり、ローラの新恋人イアンの噂を聞いては一喜一憂。苛立った彼は“心の神様”、ブルース・スプリングスティーンの“ご宣託”にすがるものの……。 元カノからの借金は返さず(返せず)、彼女に執着しつつも簡単に別の女性によろめくロブ。こんな友達がいたら困るだろうなぁ……ん?身近なあの人に似てるじゃないか、と観客の多くが思い当たりそうなリアルな“ダメ男”っぷりですが、その姿がノリノリのロック・ナンバーというフィルターを通すことで、妙に愛すべきキャラクターに見えてくるのが、ミュージカルという手法のなせるわざ。青盤チームの染谷洸太さんが、持ち前の張りのある声と自然な清潔感で、“ダメ男”ロブに活力を与え、観客を引き込みます。

ロブの“ファム・ファタール(運命のひと)”というべきローラ役の清水彩花さんも、時に実在の彼女、時にロブの記憶の中の彼女を伸びやかな歌声で演じ、ロブの元カノ勢ぞろいナンバーは迫力満点。終盤はイアンとロブとの間で揺れる女心を覗かせ、同性なら共感せずにはいられないキャラクターを造型しています。 ロブの同僚二人組のうち、ディック役の大音智海さんはカーディガンのボタンをいじるなど、細やかな芝居で奥手の男をかわいらしく表現。人生で初めて出会えた“彼女になってくれるかもしれない”女の子アンナ(門田奈菜さん)とのなりゆきが何とも微笑ましく、本作の好感度ナンバーワン・キャラクターかもしれません。もう一人の同僚で、バンドを組む夢に浸るバリー役・ユーリック武蔵さんも“強気だけどなかなか一歩を踏み出せない”キャラクターをエネルギッシュに演じています。

ロブとローラ共通の友人で、二人の別れを知っていながら何かとロブにアドバイスに来るリズ役の飯野めぐみさんは、おせっかいなキャラクターにあたたかな“姉御肌”をまとわせ、好演。ローラが恋しいはずのロブを一目ぼれさせてしまう歌手マリー役の三森千愛さんは、“ドライな美女”で終わってしまいかねないキャラクターに血を通わせ、本作の他の女性キャラクターともども、魅力的なオーラを放ちます。 個性的なレコード店の客たちの中で、ヒッピー風の男、KYMAOを飄々と演じていると思ったら終盤でロブの“神”、ブルース・スプリングスティーンに変身。ブルースの男くささをパワフルな歌声で表し、場をさらったのが鎌田誠樹さん。スピリチュアルな演出で女性を陥落させるカウンセラー、イアン役の岸祐二さんは“色気”と“ユーモラスな胡散臭さ”の境界線を、絶妙のバランス感覚で行ったり来たり。二人のベテランの存在感が光ります。

リーディングと銘打ちつつも全員が舞台上で動き、フルステージ同様に見えた今回の公演。きっちりとした振付をつけず、俳優が思い思いに動くような(キメの部分では揃っていましたが)自由度の高さも面白く、むしろ今回のような演目にはこういった上演形式のほうがふさわしいようにも映ります。 この規模、この演出のまま、ワークショップではなく本公演としての上演も“有り”なのでは。韓国ソウルの大学路ミュージカルのような、学生たちがカジュアルに連れ立っていくエンタテインメントにも。そんなポテンシャルを秘めた舞台と言えるでしょう。

*次頁で『アメリカン・ラプソディ』をご紹介します!