高齢社会とグレアレス照明

1910年代、照明によるグレアの研究がアメリカで始まりました。それは白熱電球の普及がきっかけと言えます。初期の白熱電球は今日のような明るさはありませんでしたが、それでも、ろうそくや石油ランプのあかりに比べ眩しいほど明るかったと思われます。1920年代になるとグレアの研究がさらに進み、「不快グレア」と「不能グレア」が明確に区別されるようになりました。「不快グレア」とは何かと言うと、眩しさによる心理的な影響で、このような光が長時間視野に入ると、目の疲労やストレスが生じます。

一方「不能グレア」は視野内に、極端に高い輝きを目にした時、周辺の明るさとの間に強いコントラストが生じます。その時の明るさに目の網膜が順応不能となった状態を言います。

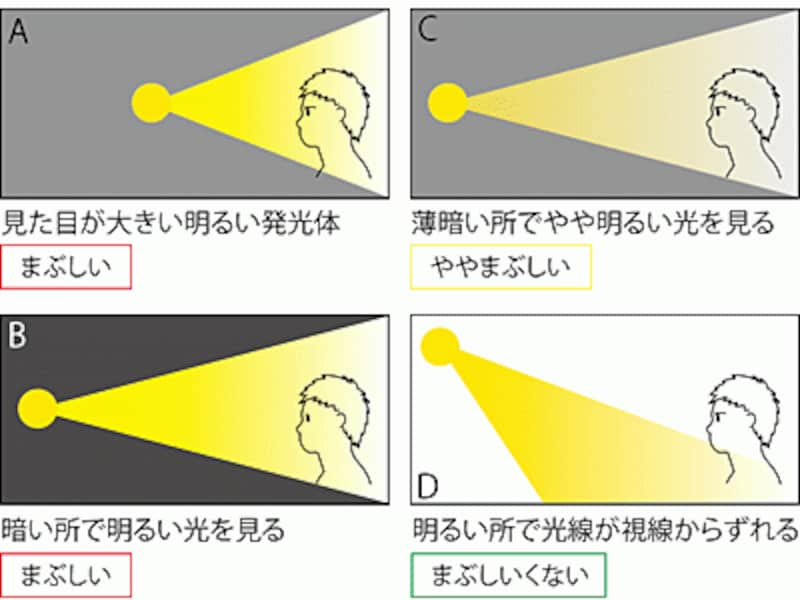

「不能グレア」は目の機能に影響を与える、生理的な問題になります。これを写真で例えるとハレーションと言われる現象で、輝度の高い光の周辺が白くぼやけることが眼球内で生じ、視界の把握がほとんど不能となります。図1はグレアが生じる状況です。

図1. グレアを感じる光と周辺環境 ©中島龍興照明デザイン研究所

白熱電球がさらに明るさを増してくる1930年代、世界でも著名な作家、谷崎潤一郎の「陰翳礼讃」が発刊されています。この随筆には石油ランプやロウソクによる日本の明かりの採り方を礼賛しており、当時普及している白熱灯照明を否定しているかのような文体が随所に見られます。

谷崎が特別な感性の持ち主としても、一般の人たちですら裸電球が直接見える照明から電球が見えない乳白グローブ器具の光を好むようになったと思われる傾向が照明の歴史をひも解いてみて分かります。

乳白グローブ器具は裸電球が見える器具に比べ明るさが低下します。

しかし、それでもまぶしさが少なくなる分、光は目に優しく、また空間が良く見えることを体感していたと思います。

1970年代に入るとコンピュータが普及します。生産性を高めるオフィスや工場では、より目を酷使する作業が増えてきました。そこで照明も明るさ得ることと同じように、グレアをなくす照明が世界的に流行りました。

それがグレアレス照明とかノングレア照明と言われる手法です。もちろん日本でも例外ではなく、年々グレアレス照明空間が注目され、良質なオフィス空間ほどグレアの度合いを計算し、評価できる仕組みを設計に取り入れられています。

しかし、同じ輝く光の状態がグレアとなりうるか否かは、個々人の生理的状態で変わります。特に高齢者は眼球内の硝子体が大なり小なり白濁しており、強い直射光が目に入ると、ここで光が散乱して、グレアをより感じ易くなります。

光源の中でも温かい光より白い光が散乱しやすいようです。したがって高齢の方は白い光で過ごすより、温かい光の方が奨められます。

高齢者が不快と感じる光を浴び続けると目に大きなストレスが蓄積されます。そのストレスから回復するのに要する時間も長くなります。したがって高齢者の方は特にグレア光に敏感であることが望まれ、もっとグレアレス照明に関心を持つべきだと思います。

【関連記事】

「新陰翳礼讃1 日本人が愛してきた光と影」

Copyright(c)中島龍興照明デザイン研究所. All rights reserved.