ピアノの楽譜……記号・用語の読み方

「このように弾いて欲しい」という作曲者からのメッセージとも言えるこれらの標語の数は膨大で、すべてを暗記することは不可能ですが、頻繁に使われる表記は限られています。今回は初級者が知っておくべき、ピアノ譜でよく目にする用語と記号をご紹介します。

<ピアノの楽譜の読み方>

ピアノの楽譜の読み方1. テンポ(速さ)に関する用語・記号

テンポの指示は曲のはじめに書かれています。「遅い」「速い」という表現は漠然としていて幅が広いですが、曲の書かれた時代や曲想などのニュアンスも含め考えて、どのぐらいの遅さ、または速さが適切か演奏者の解釈によって決められます。基本的な速度記号

【Allegro Moderato】のように標語が組み合わされ「ほどよく速く」の意味で使われることもある

メトロノーム記号

メトロノーム記号

(単位となる音符)=(その音符を1分間に弾く回数)というかたちで示されます。メトロノームを示されている数字に設定し、単位となる音符とメトロノームの音が合うように弾きます。

ただしこれはあくまで目安で、実際に曲の最初から最後までメトロノームと同じペースで弾くと、機械のように無表情な演奏になってしまうので気をつけましょう。

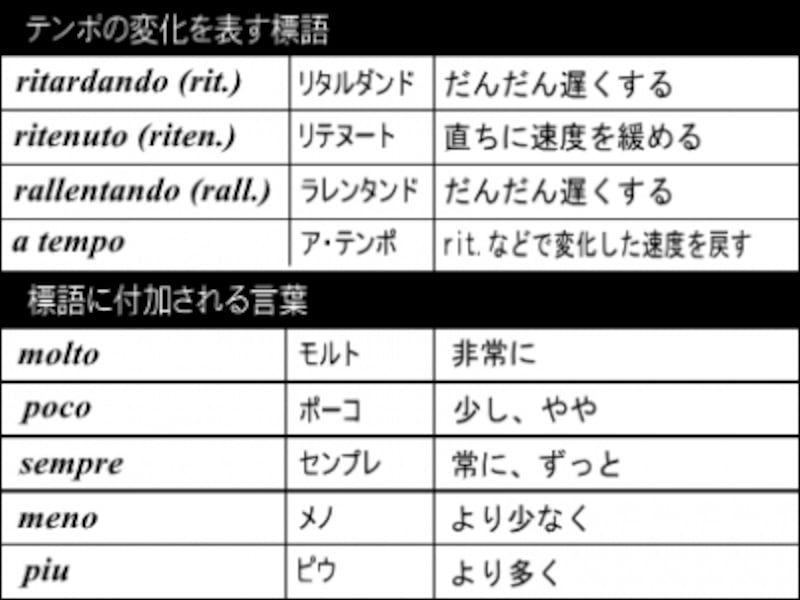

テンポの変化をあらわす用語、標語

テンポを変化させたり、意味を強めたり弱めたりする単語

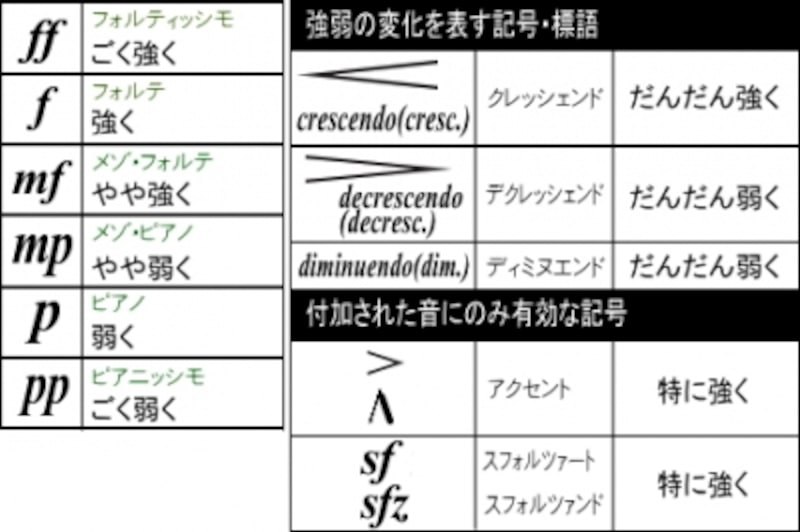

ピアノの楽譜の読み方2. 強弱に関する用語・標語

強弱の表記には「一定の範囲の音の強弱を指示する」「その記号がついた音にのみ有効」「音量を次第に変化させる」の3種類があります。

強弱に関する基本的な表記

ピアノの楽譜の読み方3. 奏法に関する用語・記号

奏法に関する基本的な標語と記号

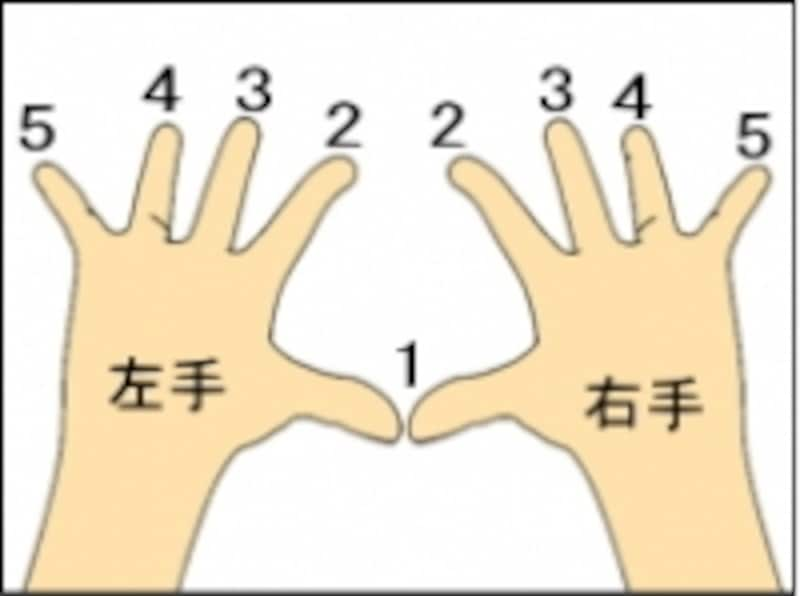

指番号

指番号はスムーズな指運びの大きな助けになる

音符の上に番号が書かれている時は、その番号の指を使うとスムーズに音がつながったり、動きが楽になるので演奏の際の大きな助けになります。

ただし、手の大きさや指の長さは千差万別。楽譜の指示どおりに弾いても上手くいかない時は、自分の手に合った指使いを考えてみる必要があります。同じ曲でも出版社によって指使いが違う場合もあるので、何冊か比べてみると参考になります。

スラーとタイ

スラーとタイは似ているけれど役割は全然違う。しっかり区別がつけられるようにしよう

スラーは2つ以上の音にかかっていて、弧線の両端は違う音の場合がほとんどです。意味は「弧線のかかった音のグループをなめらかにつなげて弾く」

タイは、2つの音を結んでいて、弧線の両端は必ず同じ音です。

意味は「弧線で結ばれた2つ目の音は、そのまま保持して弾き直さない。つまり、2つの音を足した長さ分延ばす」

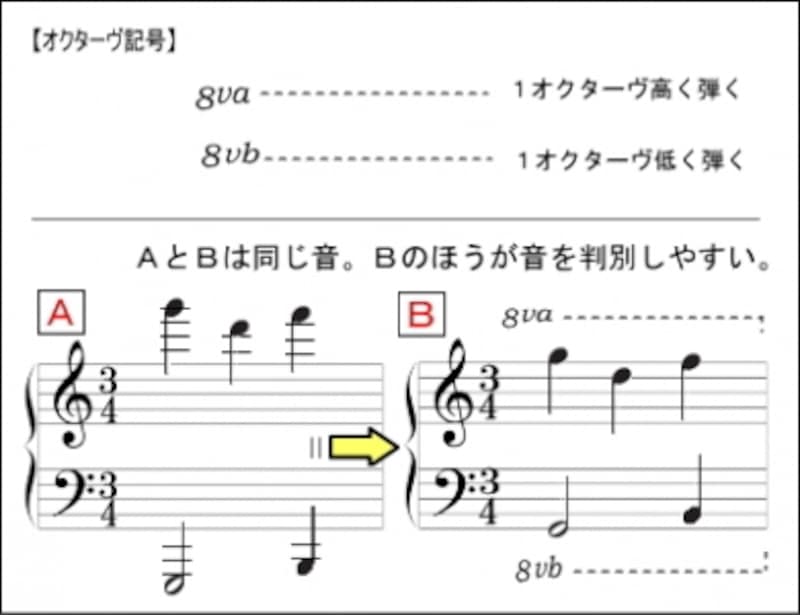

オクターヴ記号

5線譜だけでピアノの88音すべてを表すと、多くの加線を使わなければならなくなりとても読みづらくなってしまいます。そのため、鍵盤の高い音、低い音を記す時にオクターヴ記号が用いられます。

オクターヴ記号が音符の上にある時は、実際に書かれている音の1オクターヴ上の音を、下にある時は1オクターヴ下の音を弾きます。

オクターヴ記号を使うことで、加線の多い高い音、低い音の判別がしやすくなる

ピアノの楽譜の読み方4. 曲想に関する用語

曲に表情をつけるための標語は、「こんなふうに弾いて欲しい」という作曲者からの大切なメッセージ。演奏する時の大きなヒントとなります。

上記はイタリア語ですが、作曲者によりドイツ語、フランス語、英語など様々な言葉が使われる

ガイドのおすすめ本

イタリア語が使われることが多い音楽用語。日本語に訳されると、どの辞書でも同じような表現になっていますが、それらの用語はイタリアでは日常生活で使われている生きた言葉で、その場合は辞書に載っている訳と少し違ったニュアンスが含まれていることも。イタリア人の妻をもち、自身もイタリアでの長い生活を経験したピアニスト関孝弘氏の著。言葉本来の意味を知った上で、それをどのように演奏で活かすことができるか、実践的なアドバイス満載のユニークな音楽用語の本です。

楽譜にはたくさんの標語が出てきます。今は、わざわざ辞書で調べなくてもネットですぐに検索できる時代です。わからない単語や記号はそのままにしておかないで、譜読みを始めた段階でクリアにしておきましょう。小さな記号ひとつで、曲の表情がガラッと変わることもあるのですから!

【関連記事】