地下の話になるとどうしても名古屋の街を思い出します。いまはどうか分かりませんが、かつて仕事で名古屋へ行ったとき、地上は人影もまばらで閑散としていたのに、地下に入った途端に大勢の人がいてびっくりしたことがあります。名古屋の地下街の拡がりは相当なものでしょう。

それはさておき、都市部での地下利用は年々活発になってきていますが、一般の住宅ではどうでしょうか? 地下室というと薄暗いイメージから敬遠する人もいるでしょうが、平成6年6月29日の建築基準法改正以降、地下室を備えた住宅も少しずつ増えてきているようです。

一戸建て住宅(専用住宅)で地下室(地階)を造るときにはどのような緩和措置が適用されるのか、そのあらましを確認しておきましょう。

地階は一定面積まで容積率不算入

改正建築基準法では、住宅部分の合計床面積の3分の1を限度として、住宅用途の地下室を容積率に算入しないこととなりました。3分の1を超える場合は、超えた分が容積率に算入されます。たとえば、敷地面積が100平方メートルで容積率が100%の場合に、1階60平方メートル・2階40平方メートルの住宅を建てると、従来の規定ではこれでもう容積率いっぱいなのですが、改正法の緩和措置によりこれに地下室50平方メートルを追加しても容積率オーバーになりません。

地下部分を含む合計床面積の3分の1までが容積率に算入されない

なお、不算入面積を算定する際の「合計床面積」はあくまでも住宅用途部分(地階の住宅部分を含む)の合計であり、車庫などは対象に含まれません。ただし、車庫部分については別途の緩和措置を併用することができます。

地下室の建築コストは?

日照の問題、風通しや湿気・防水の問題、さらには建築コストの問題などもあり、簡単に地下室を計画できるわけではありません。しかし、防音設備を備えたオーディオルームや楽器演奏などのホビールーム、激しい運動もOKのトレーニングルーム、また夏は涼しくて冬は暖かいという特性を生かした空間にするなど、ライフスタイルの多様化に伴っていろいろな地下室ニーズが考えられそうです。

敷地に余裕があれば幅が広めのドライエリアを設けて自然光を取り入れることができるほか、地下室でも快適に過ごせるようにさまざまな住宅設備も開発されています。

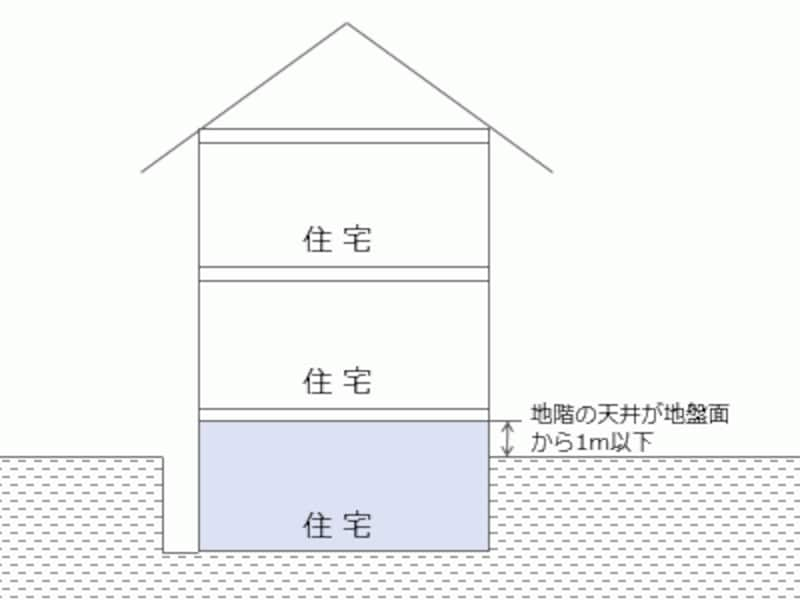

また、完全な地下にしなくても天井が地上高1m以下の半地下であれば、同様に容積率への不算入措置を受けることができます。

肝心の建築コストは、鉄筋コンクリート造の場合で地上建物の1.5倍程度といわれていますが、敷地の条件などでかなり異なる場合もあり、一概にはいえません。しかし、容積率が同じで5割広い土地を購入するよりは安上がりに済むケースが多いでしょう。

関連記事

不動産売買お役立ち記事 INDEXガイドの不動産売買基礎講座 INDEX

容積率、これだけは知っておきたい基礎知識

建ぺい率、これだけ分かれば万全の基礎知識

「地下室マンション」問題の背景と法律の限界