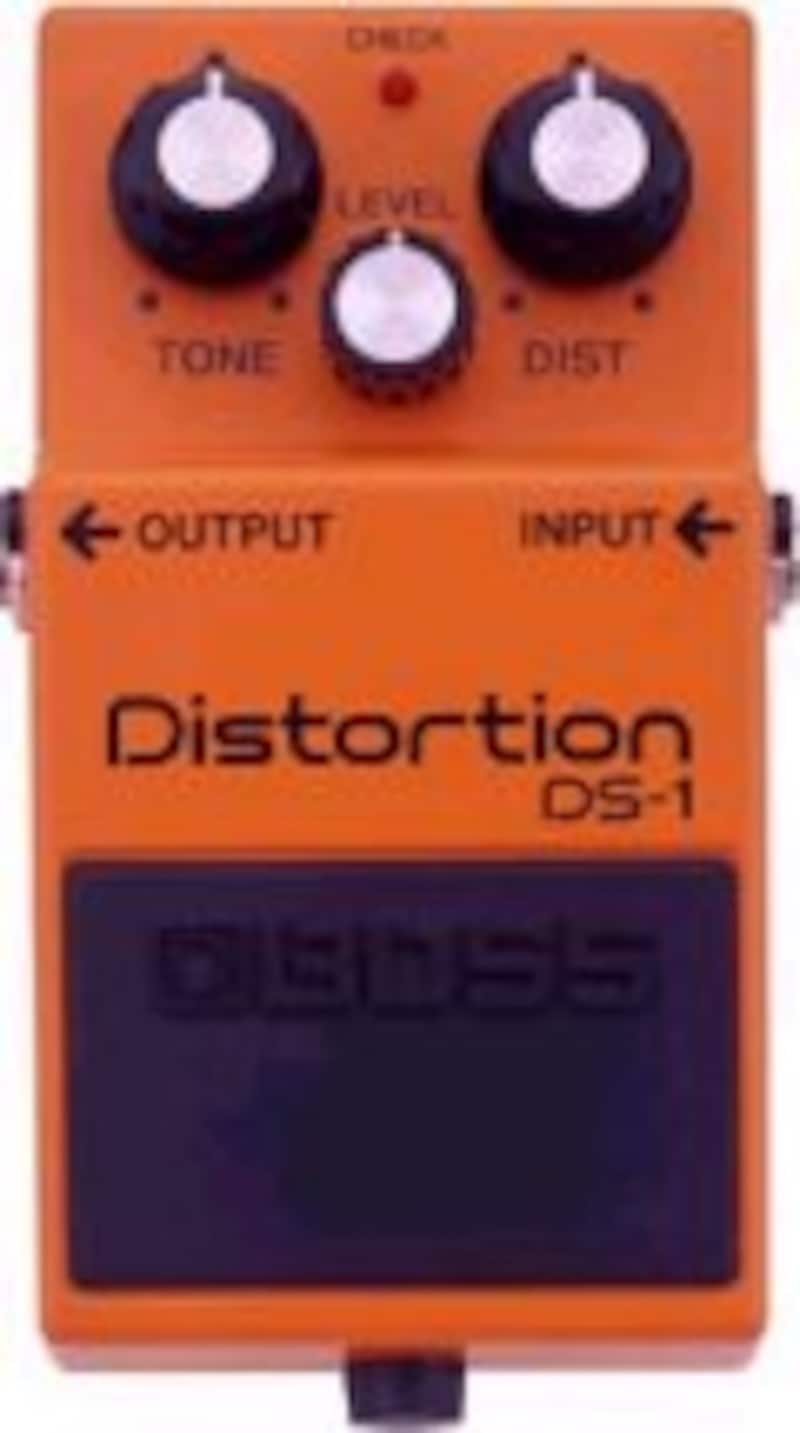

エフェクト自体は、DTMとともに生まれたものではなく、かなり古くから存在していました。エレキギターを使っている人ならご存知の通り、電池で動作するディストーションやコンプレッサなど、コンパクトなアナログのエフェクトが現在でも使われており、こうしたアナログのエフェクトから歴史はスタートしているのです。

その一方で、現在主流となっているのがデジタルエフェクト。DTM機材に組み込まれているものはほぼすべてデジタルエフェクトですし、単体のエフェクトでもデジタルエフェクトが主流となってきています。

アナログもデジタルもディストーションはディストーションですし、リバーブはリバーブであり、パラメータなどもほぼ同じものになっているのでユーザーとしては、それほど違いを意識しなくても大丈夫です。もちろん、エフェクトの効果の違いは微妙にありますが、それはアナログでも機種によって違うし、デジタルでも機種によって違うわけで、アナログとデジタルを区別するほどのものではないでしょう。これは好みの問題と考えていいと思います。

アナログもデジタルもディストーションはディストーションですし、リバーブはリバーブであり、パラメータなどもほぼ同じものになっているのでユーザーとしては、それほど違いを意識しなくても大丈夫です。もちろん、エフェクトの効果の違いは微妙にありますが、それはアナログでも機種によって違うし、デジタルでも機種によって違うわけで、アナログとデジタルを区別するほどのものではないでしょう。これは好みの問題と考えていいと思います。しかし、アナログエフェクトとデジタルエフェクトの間には、ひとつ大きな違いがあります。それはデジタルエフェクトの多くの製品がマルチエフェクトであるということです。つまり、アナログエフェクトの場合はディストーションはディストーションであって、それがリバーブに変身するということはありませんが、デジタルエフェクトの場合、あるときはディストーション、あるときはリバーブ、そしてまたあるときはフランジャーになるなど、自由自在に変身してくれるのです。

これは、ソフトウェアによってエフェクトを実現しているからできることなのですが、非常に便利なことです。専用のエフェクトをひとつひとつ購入していたのでは、いくらあってもお金が足りませんが、マルチエフェクトならば1つでOKなわけです。同様のことはパソコンのソフトウェア・エフェクトでもいえるわけですが、こうした違いを認識しておいてください。