|

| 将来の年金を確保するには?60歳からでも間に合います! |

将来の年金はどうなる?

昨年12月に「ねんきん特別便」の送付がスタートして「自分の年金はどうなるのだろう?」と気になる人も増えています。今回は、受給資格の要件を確認し、質問の多い内容である受給資格を満たせない場合にはどうすればよいのかをご案内します。公的年金は誰が支える?

まずは、公的年金の基本的なしくみを確認しましょう。日本の公的年金の基本的なしくみとして「世代間扶養」という言葉をよく聞きます。この「世代間扶養」とはどんなしくみなのでしょうか。

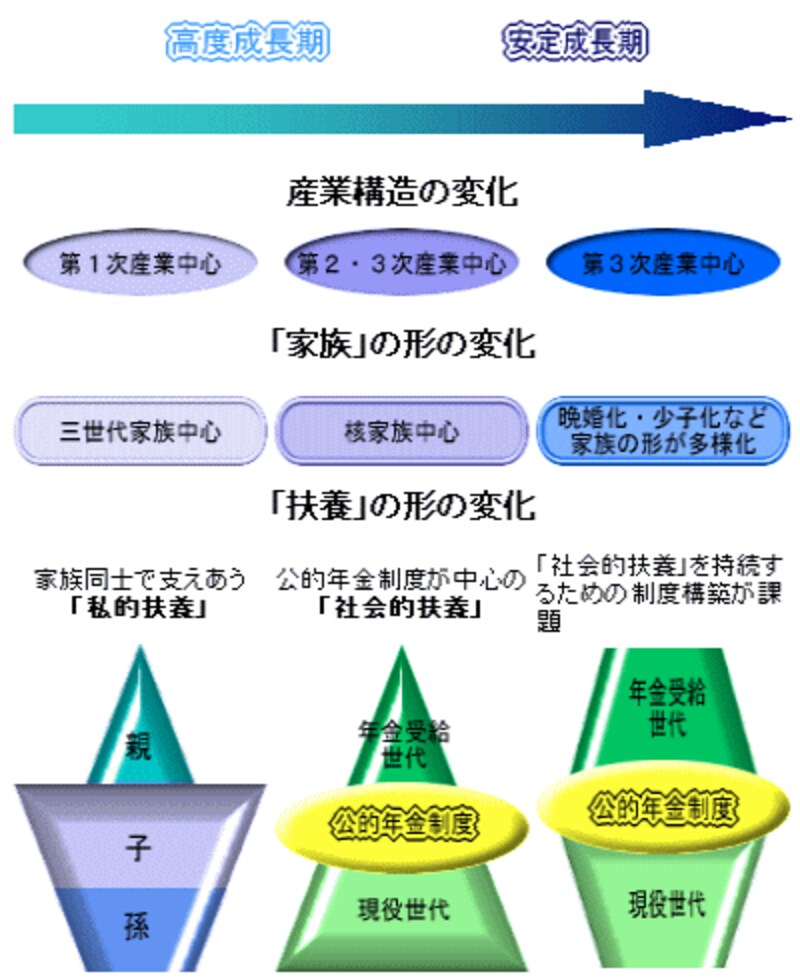

「世代間扶養」とは、保険料を負担する現役(加入者)世代が、年金を受け取るリタイアメント(受給者)世代を支えるしくみです。つまり、現役世代である加入者は自分が受け取るために保険料を負担するのではなく、今年金を受け取っている受給者の年金財源を確保するために保険料を負担しているのです。一昔前は子どもが親を扶養する「私的扶養」が一般的でしたが、産業構造や社会情勢の変化で私的扶養に代わる「社会的扶養」、つまり、世代間扶養が年金制度のしくみとして定着しました。

ところが、現在は年金制度が整った昭和30年代に比べると急速に少子高齢化が進んだため、平成16年の年金法改正では、現役世代の負担に上限を設け、その範囲内で年金給付を調整し、給付と負担のバランスをとるという考え方が導入されました。

これによって、将来の年金の給付水準は現役世代の平均的な賃金水準の50%程度となる見込みですが、一生涯支給される公的年金は、今後も老後の収入の中心を担うことは変わらないといえるでしょう(将来の年金制度の負担と給付のバランスについては「将来の給付水準~マクロ経済スライドって?」を参照)。

どうすればもらえる?~老齢年金の受給資格

今後ますます高齢化社会となっていく中で、やはり自分の老後のために公的年金の受給資格は満たしたいところです。公的年金の老齢年金は、最低限必要な加入年数が決められていますが、この年金をもらうために必要な期間のことを「受給資格期間」といいます。受給資格期間は、原則25年(生年月日などによって例外有り)以上必要です。

また、年金の加入期間は、国民年金や厚生年金など加入する制度が変わっても通算されます。現在、「宙に浮いた年金」として誰のものかわからなくなっている加入期間の中にも、制度が変わったために抜け落ちてしまった記録も多くみられるようです。

まずは、年金の加入期間は制度が変わっても通算され、最低25年の加入期間が老齢年金をもらうためには必要になることを確認しておきましょう(詳細は「35歳まで!年金の加入期間を必ずチェック」参照)。

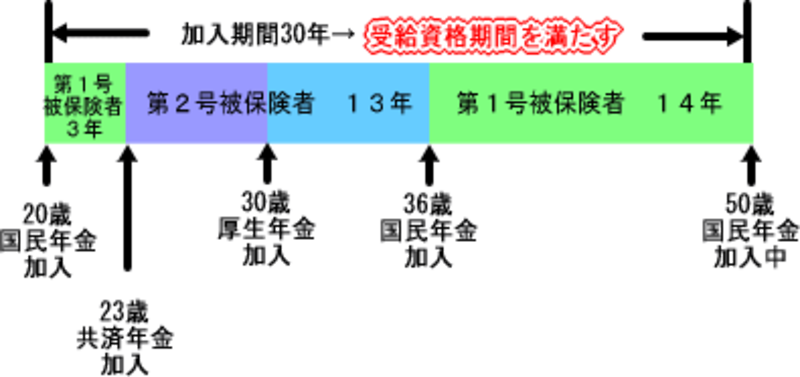

では、ここでA夫さん(50歳)の加入記録を例として受給資格期間を計算してみましょう。

(例1)

A夫さんは、フリーのイラストレーターです。大学卒業後は市役所に就職しましたが、30歳でデザイン事務所に転職。その後は36歳で会社から独立し、フリーランスとなりました。A夫さんの50歳時点での加入状況は、以下のとおりです。加入期間の合計が30年あるので、すでに受給資格期間は満たしています(ただし、保険料の支払いは60歳まで必要になります)。

受給資格期間を満たす方法は?(次ページへ)