筆者が代表を務めるドラゴン教育革命では、小学生の子どもを持つ母親を対象に「子どもが登校を嫌がる言動に対する保護者の対応」に関する調査を行いました。

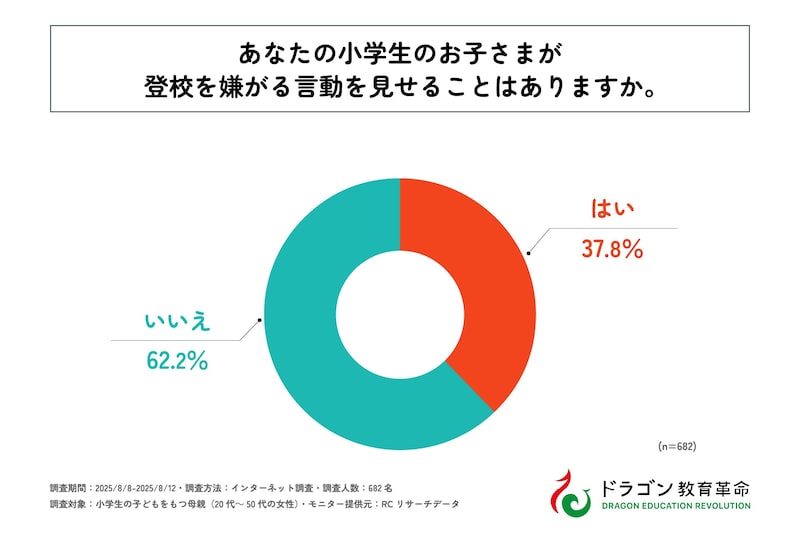

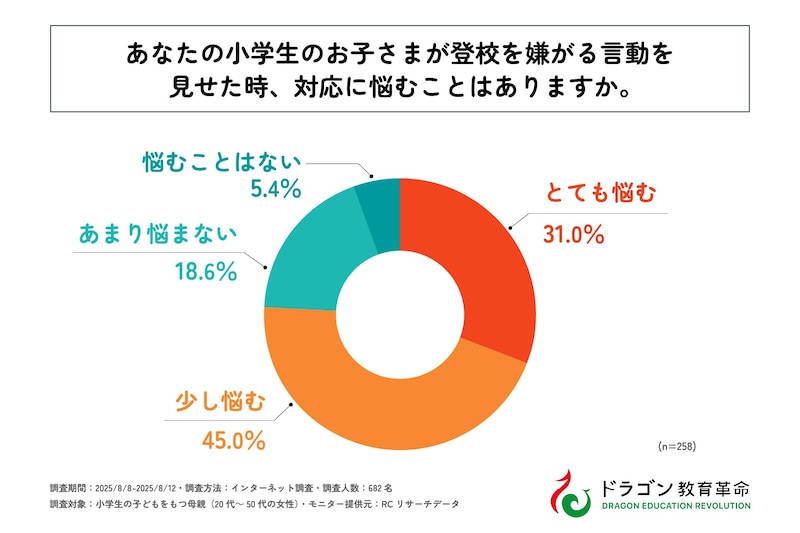

その結果、小学生の約4割が「登校を嫌がる様子を見せたことがある」と回答。 そしてその際、母親の75%以上が対応に悩んだという現実が明らかになりました。 この数字は、決して無視できない現実を示しています。登校しぶりは、今や一部の子どもや家庭だけの話ではなく、多くの家庭が直面しうる「ごく普通のこと」と言えるでしょう。そして、そこには子どもなりの“何か”があるということを、大人としては受け止めておく必要があります。

子どもは行きたくない理由を言葉にできないこともある

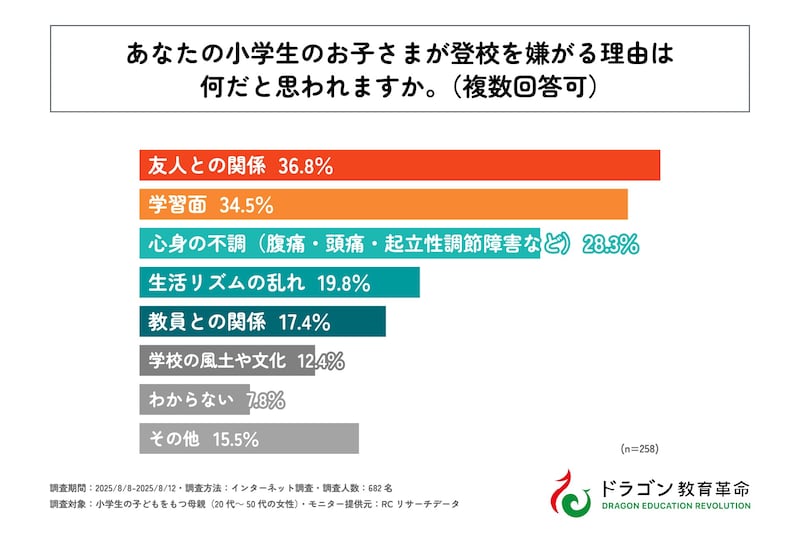

登校を嫌がる理由について、今回の調査では「友人との関係」「学習への不安」「心身の不調」が上位に挙げられました。これは、親が感じ取っている、子どもが登校を嫌がる原因として多く挙げられたものです。 ただ実際には、子どもが自分の気持ちをうまく言葉にできなかったり、本人にも明確な理由が分かっていなかったりするケースも多くあります。中には「特に理由はないけど、どうしても行きたくない」ということだってあるのです。でも、そういったときこそ、子どもは何らかの“サイン”を出しています。言葉にはならないけれど、態度や表情、行動を通して、今の自分の状態を伝えようとしている。そのサインに、まずは親が気付き、「そう感じているんだね」とまるごと受け止めてあげることが、何より大切になります。

すぐに理由を突き止めようとしたり、解決しようとしたりするのではなく、「この子が今、こう感じていること自体に意味がある」と理解する。それが、子どもとの信頼関係を築く最初の一歩になります。

親の中にある“揺れ”に気付く

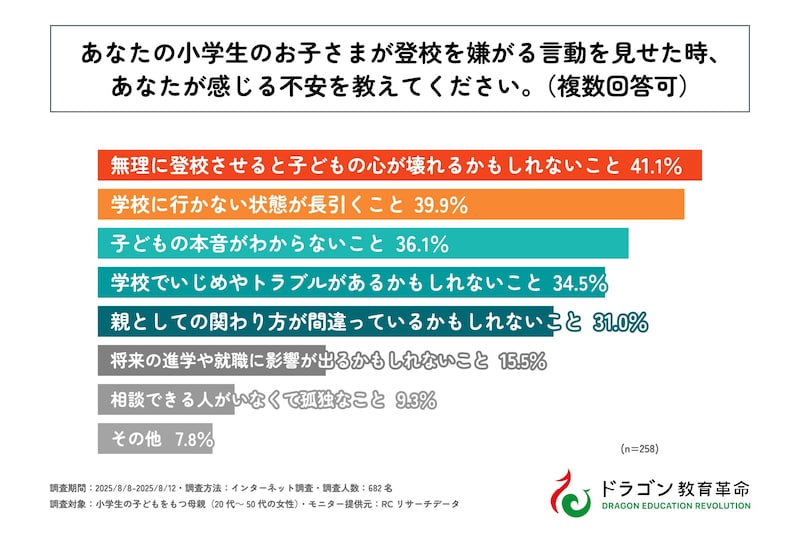

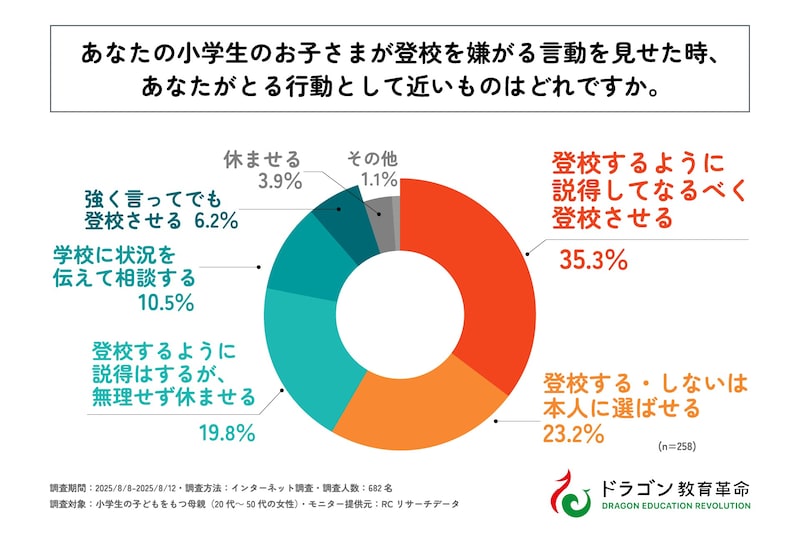

調査の中で、最も多くの親が感じていた不安は「無理に登校させることで子どもの心が壊れるかもしれない」というものでした。次いで「学校に行かない状態が長引くこと」「子どもの本音が分からないこと」が続きます。 一方で、実際の行動として最も多かったのは「登校するように説得してなるべく登校させる」という回答でした。 この結果から見えてくるのは、多くの親が心の中で大きな葛藤を抱えているということです。「無理をさせたくない」という気持ちと、「学校には行かせたほうがいいのではないか」という思い。そのどちらもが、子どもを大切に思うがゆえの本音だと思います。親が“大丈夫”と思えることが、子どもにとっての安心につながる

子どもが「学校に行きたくない」と言ったとき、多くの親が「どうすればいいのか」と対応に悩むのは、根底にある“不安”が大きな要因です。実はその不安の多くは、親自身の中で生み出しているもの。子どもの現状や将来を思うあまり、「このままで大丈夫?」と先回りして心配し過ぎてしまうのです。でも、本当に大切なのは「子どもを信じ切ること」。子どもには、自分の力で状況を乗り越える力が備わっています。その力を信じて、どしっと構えている親の姿が、子どもにとって何よりの安心になります。親が落ち着いていて「どんな選択でも大丈夫」と信じていると、子どもも自然と安心して自分の気持ちに向き合うことができるのです。

子どもを信じ切るためには、親自身の心が安定していることがとても重要になってきます。

ドラゴン教育革命では、親が不安に振り回されず、子どもに安心して寄り添うための“聞く力”を育てるコーチングを提供しているのですが、子どもの登校しぶりという出来事を通して、まずは「親自身が何を感じているのか」に向き合うこと。そして、落ち着いて子どもの声に耳を傾けられる状態を整えることが、子どもの一歩を後押しする力になります。

大切なのは親の対応よりも親の「在り方」

不登校や登校しぶりは、「問題行動」ではなく「子どもからのメッセージ」です。それを否定せずに「気付かせてくれてありがとう」と受け止められる関係性を育むこと。それが、これからの時代に求められる子育て・教育の在り方ではないかと感じています。筆者自身にも、娘が学校に行けなくなった経験があります。最初は明確な理由も見えず、特に妻はひどく悩み、「このままでいいのだろうか」と、心の中で葛藤し続けていました。

そんな妻にコーチングを行い、伝えた一言は「暇なんだね」というひどい言葉。娘の人生にばかり目を向け、心に大きな不安をつくり出していた妻に対して、筆者からのメッセージでした。

その後、これまで娘にばかり意識が向いていた妻自身も、自分と向き合うようになりました。そして専業主婦だった妻が昨年、米粉ドーナツ専門店をオープンするに至りました。自分のやりたいことを実現していく、自分の人生を生きる姿に変わっていきました。この経験を通して妻は娘の不登校に対する不安を手放したんだと思います。

すると、気付けば、小学校では不登校だった娘が、中学校入学とともに自然と学校に行くようになっていました。不登校という経験そのものが、今後娘の人生の幅を広げる貴重な経験になっているかもしれないとすら感じます。

もちろん不登校の要因や状況はそれぞれ異なります。だからこそ、こうしたらいいという明確な解決策や答えがないのです。

ただ、私から胸を張って言えるのは、子どもは、どんな子どもも完璧な存在であるということです。そして、生まれながらにして「自分の人生を生きる力」を持っています。だからこそ私たち大人ができることは、焦らず、比べず、「きっと大丈夫」と信じて見守ることなのだと思います。