この時期、教育現場には2つの“大きな波”が押し寄せます。1つは、生活リズムが崩れた子どもの再適応など学級経営に関連する「仕事の波」。もう1つは、行事や定期テスト、部活動の大会などが立て続けに控える「業務負担の波」です。特に中学高校では文化祭や体育祭などの行事準備が重なり、9月から年末にかけての忙しさは、1年の中でもトップクラスです。

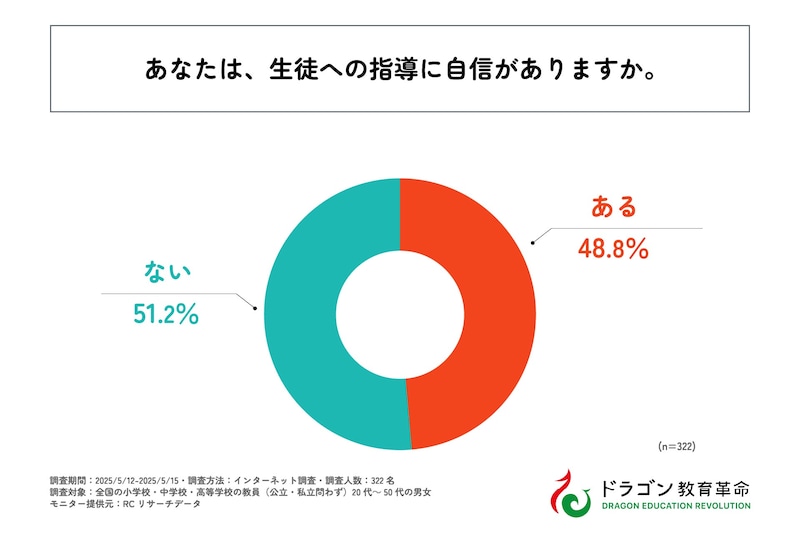

過半数の先生が「指導に自信なし」。その理由は?

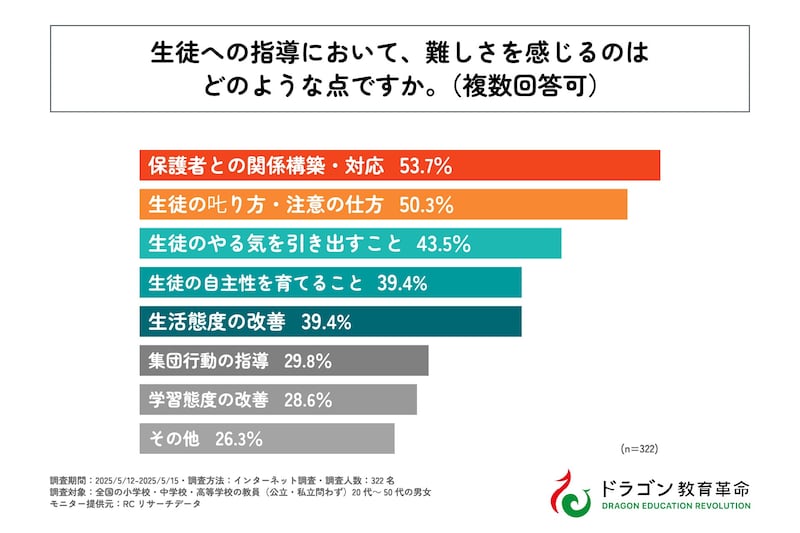

弊社、ドラゴン教育革命が現役教員322名に実施した調査では、教員の半数以上が生徒(児童)への指導に「自信がない」という結果が出ました。 続いて、「生徒への指導において、難しさを感じる点」を聞いたところ、1位は「保護者との関係構築・対応」、2位は「生徒の叱り方・注意の仕方」、3位「生徒のやる気を引き出すこと」という回答が得られました。これらは、学期スタートのタイミングで顕著になる課題です。忙しさの陰で失われる教員の「自分軸」

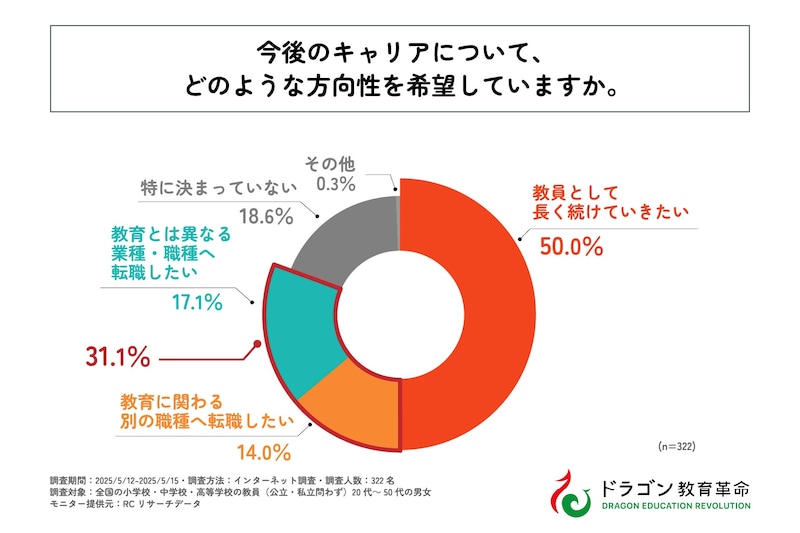

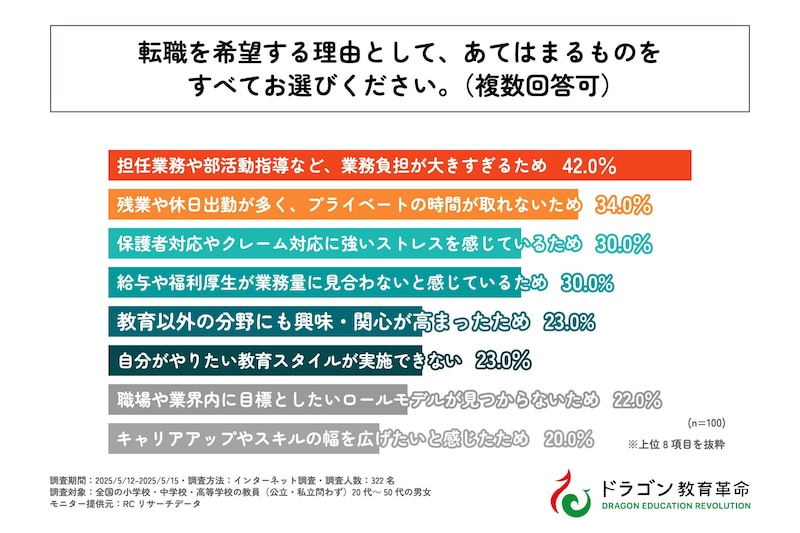

調査では、3割以上の教員が転職希望を持っていることも明らかになりました。 その理由で最も多かったのは、「担任業務や部活動指導など、業務負担が大きすぎるため」。次いで「残業や休日出勤が多く、プライベートの時間が取れないため」が続きます。これは単なる「忙しい」というレベルの話ではなく、学校教育の在り方や慣習に根付いた構造的な問題です。部活動や行事準備の負担は依然として重く、事務作業の効率化も十分ではありません。

さらに、保護者対応の難しさや、児童のやる気を引き出す工夫にかかる精神的負担も大きくのしかかります。

こうした負担が積み重なり、「このまま現場に残るべきか」「教育業界の外で自分の力を生かすべきか」というキャリアの分岐点に立つ教員が増えています。自分を大切にできない働き方が強いられる環境とともに、それを受け入れてしまう教員自身の捉え方も課題であると感じます。

「関係性の質」が変われば、指導もキャリアも変わる

指導の難しさとして挙がった「保護者対応」「叱り方」「やる気の引き出し方」という3つの課題は、一見別々の問題に見えますが、実は共通の土台があります。それは「人との関係性の質」です。関係性がよければ、同じ注意でも受け取られ方が変わり、モチベーションの源泉も増えていきます。

例えば、保護者とのやりとりでは、相手の思いや背景を聞き取り、信頼を築いたうえで共通のゴールを探していくと、説明や説得が対話へと変わります。生徒指導の場面でも、本人の置かれた状況を理解したうえで注意をすれば、生徒が一方的に叱られたと思うのではなく、自ら自分の行動を選び直すきっかけにつなげることができるでしょう。やる気を引き出すときも、指示や命令よりも問い掛けをするほうが、生徒の内側から目的意識が芽生えていきます。

そしてこの「関わり方」で最も重要なのは、自分自身に向ける姿勢です。「自分は何を大切にしているのか」「どんな働き方を望んでいるのか」を問い直し、心の声を聞くことで、進むべき方向が明確になります。

全ての面で満たされるキャリアは存在しないかもしれませんが、自分が何を成し遂げたいのか、何を重視して生きるのかを深く問い続けることで、キャリアも人間関係も納得できる形に近づきます。

自分の感情に向き合い、人との関係性を俯瞰(ふかん)できるようになると、日常の生徒指導や保護者対応のストレスは和らぎます。同時に、自分軸を持てるようになり、他人軸に振り回されなくなります。

その結果、相手の意見を必要以上に恐れたり拒んだりせず、心から尊重できる関係性を築けるようになるのです。

本音を語れる先生が、教育の未来を変える

今回の調査で明らかになったのは、過半数の教員が「自分の指導に自信がない」と思いながらも、日々学級経営に向き合い、同時にキャリアへの迷いも少なからず感じているという現実です。自らの在り方や働き方に迷いを抱えたまま走り続けるのか、自らのキャリアに納得して子どもたちの成長を支えるのか、どちらが子どもたちにとってよりよい教育者になれるでしょうか?

9月は、教員にとって多忙とプレッシャーが重なる季節です。しかし、この時期だからこそ、自分の気持ちに耳を傾け、心から感じていることを言葉にしてみることが大切です。

キャリアは「こうでなければならない」という型に押し込められるものではありません。仮に「辞めたい」と思っても、それを安心して口にできる。そして、必要になればまた戻ってこられる。学校現場もそんな柔軟で往復可能な道があっていいはずです。

本音を言える環境があれば、教員は自分の中にある小さな声を無視せずに済みます。それは、現場に残る人にとっては今の仕事への自信につながり、外に出る人にとっては新しい挑戦の一歩になります。

どちらを選んでも、その人が生き生きと納得して進めることこそが、子どもたちへのよりよい教育に直結します。なぜなら、満たされた大人の姿は、子どもにとって何よりの教材だからです。

これからの教育現場は、先生一人ひとりが自分らしいキャリアを歩みながらも、子どもたちの可能性を信じて寄り添える環境であるべきです。自分の声を押し殺さずに話せる空気、そして選んだ道を尊重し合える文化。その両方を広げていくことが、教育改革の土台になると信じています。