「年金だけでは不安だから」「体も元気だし社会と関わっていたい」「働くことが生きがい」、その理由はさまざまです。

では実際、60歳を超えても「働けるうちはいつまでも働きたい」と考える人は、どのくらいいるのでしょうか?

今回は、最新の調査データをもとに、高齢者の就業意欲の現状や雇用形態の変化などを見ながら、これからの“自分らしい働き方”のヒントについて掘り下げてみましょう。

「いつまでも働きたい」60代は3人に1人。高まる就業意欲

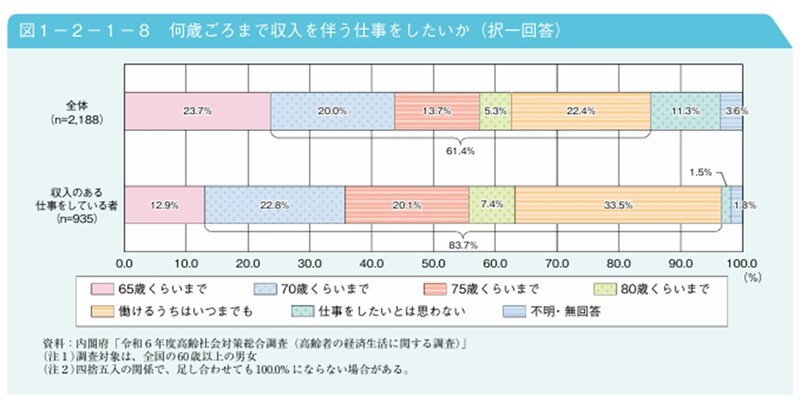

今の60代以上の方々は心身ともに元気な人が多く、「まだ働ける」「もっと働きたい」と感じている方が増えています。2025年6月に内閣府が発表した「令和7年版 高齢社会白書」によると、現在収入のある仕事をしている60歳以上のうち、33.5%が「働けるうちはいつまでも働きたい」と回答しました。

さらに、「70歳くらいまで働きたい」(22.8%)、「75歳くらいまで」(20.1%)、「80歳くらいまで」(7.4%)と答えた人も含めると、実に83.8%が“70歳以上まで働き続けたい”という意欲を示しています。

働き続けることには多くのメリットがあります。例えば、仕事を続けることで生活にリズムが生まれたり、体や頭を使うことで健康維持や認知症予防にもつながったりします。

また、「誰かの役に立っている」「社会と関わっている」という実感は、生きがいとなり、精神的な充実感も得られるでしょう。

高い意欲に対して、雇用の現実は厳しい側面も

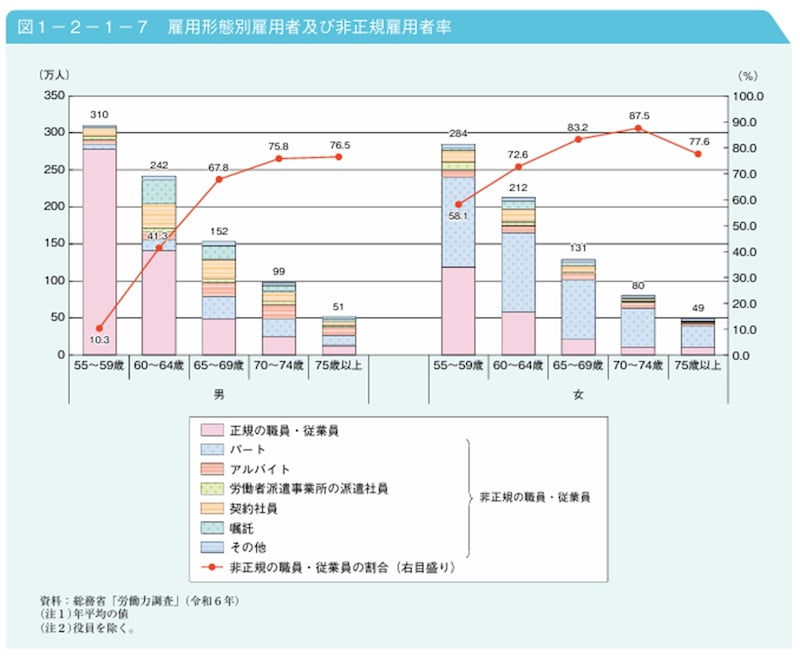

しかし、こうした前向きな意欲とは裏腹に、60歳を過ぎると雇用の現実は大きく変わってきます。同データによると、55~59歳で10.3%だった男性の非正規雇用率は、60~64歳で41.3%、65~69歳には67.8%まで急上昇。女性はもともと非正規率が高く、60~64歳で72.6%、65~69歳では83.2%と、年齢とともにさらに高まっています。

これは、定年退職後の再雇用制度や契約形態の変更によって、多くの人がパート・アルバイト・嘱託など、柔軟ではあるものの収入が不安定な働き方へと移行していることを示しています。 一般的に、再雇用後の給与は現役時代の6~7割に下がることも珍しくありません。仕事内容がほとんど変わらないにもかかわらず、待遇が下がる現実に戸惑う人も少なくないでしょう。

加えて、年齢を重ねるにつれ、体力や気力の低下も無視できなくなります。通勤や長時間勤務が負担に感じるようになり、「働きたい気持ち」と「身体の限界」の間でジレンマを抱えるケースも増えてきています。

だからこそ、年金や貯蓄とのバランスを考えながら、固定費の見直しや生活スタイルの調整も同時に進めておくことが重要です。

仕事ばかりで趣味や旅行が後回しに? 自分らしい「働き方」を見つけよう

「まだ働けるから」とフルタイムで仕事を続けていると、「元気なうちにやりたかったこと」が後回しになってしまうこともあります。例えば、「国内外を旅行したい」「趣味にじっくり取り組みたい」「地域活動やボランティアをしてみたい」と思っていても、気付けば仕事に追われ、体力や気力が追いつかない……そんな声も少なくありません。

だからこそ、“働き方そのもの”を見直すことが、シニアライフをより豊かにするカギになります。

「何を大切にしたいか」「どんな暮らしが心地よいか」。

そうした自分自身の思いや理想を、あらかじめライフプランに組み込んでおくことで、無理なく働き、無駄なく楽しむバランスのとれた暮らしが実現しやすくなるのです。

“働ける”からこそ、“どう働くか”を考える時代へ

60代以上のうち、3人に1人が「いつまでも働きたい」と考えている現代。これは、人生100年時代の中で、「年齢にとらわれず、前向きに自分の人生を築こう」という意識が高まっていることの表れでもあります。

一方で、「働き過ぎてしまうリスク」や「収入と仕事内容のミスマッチ」「体力の限界」など、現実的な課題も存在します。

これからは、“何歳まで働くか”ではなく、“どう働くか、どう暮らすか”を自ら選び取る時代です。誰かに決められた働き方ではなく、自分に合ったスタイルで、仕事も人生も楽しめるシニアライフを描いていきましょう。