作品賞:『CALL』(「TOHO MUSICAL LAB.」より)

新型コロナウイルス感染症拡大という未曽有の事態に襲われた2020年、日本の演劇界も2月下旬から数か月にわたって公演を中止。業界関係者にとって非常に厳しい状況となっただけではなく、観客にとっても突如として舞台鑑賞という“心の潤い”を失い、不安にさいなまれた数か月でした。

そんな観客たちの空虚感を満たすかのように、緊急事態宣言明けの2020年7月に“無観客配信”という形で上演されたのが、東宝による新企画『TOHO MUSICAL LAB.』。執筆依頼からわずか1か月で完成した2本の短編ミュージカルのうち、三浦直之さん作・演出の本作は、一人の少女が謎めいたキャラクターと出会い、劇場という場に思いをはせるひと時を、詩的な台詞をちりばめながら描いています。

若手実力派キャストのみずみずしい演技を経て、皆で歌うラストのポップなナンバー“CALL”では、配信画面から幸福感があふれんばかり。人々が感動を共有するという演劇の根源的な喜びを、配信という手段を通して再確認できる作品となりました。(参考記事)

再演賞:『ビリー・エリオット』

2000年の英国映画を05年に舞台化し、上演各地で大ヒットしているミュージカル『ビリー・エリオット』。斜陽の炭鉱の町の少年が“バレエ・ダンサーになりたい”という夢に向かってひた走る姿が、エルトン・ジョンの楽曲にのせて描かれています。

2017年の日本初演から3年ぶりの再演は、コロナ禍の影響を受け当初の予定から2か月遅れての開幕となりましたが、その空白の期間に緻密なリモート稽古を積み重ねたこともあり(参考記事)、ビリー役の少年たちは彼の心の動きを克明かつ丁寧に表現。

一方、ビリーの父親ら、炭鉱の町の大人キャストが醸し出す強固な一体感は、時代の流れの中で切り捨てられてゆくコミュニティーの悲哀を際立たせ、深い感慨の残る“光と影のドラマ”となりました。

スタッフ賞:ニック・ウィンストン『CHESS』振付、永野拓也・Ko Tanakaほか劇的茶屋『謳う死神』スタッフ一同

米ソ冷戦に翻弄される男女の運命を、ABBAのベニー・アンダーソン、ビョルン・ウルヴァースのドラマティックな音楽で描き出す『CHESS』。

ラミン・カリムルーら英国・日本のトップスターの競演が実現した今回の舞台では、18年の『パジャマ・ゲーム』でも躍動感あふれる振付を見せたニック・ウィンストンが、16人のアンサンブル・キャストをチェスの駒(ポーン)に見立て、階段舞台上でそれぞれから想を得た様式的なムーブメントを展開。

ゲームの世界観と個人が“駒”として国家に利用される非情さが、ダイナミック、かつスタイリッシュに表現されました。コメント動画では振付のエピソードや近況などについて、日本への愛着たっぷりにお話くださっています。

『謳う死神』(劇的茶屋)*なお、本作はAll Aboutミュージカル・アワード受賞を記念して4月1日~4日にリバイバル配信を予定。公式HP

さまざまな配信表現が試された2020年、独自のスタイルを確立させたのが、“劇的茶屋”の落語ミュージカル。視聴者には事前にお茶と和菓子が届き、冒頭、皆で“いただきます”をすることで、演者と画面越しに”つながる”ことができます。

演目が始まると、演者がそれぞれの空間で行う演技が、練り上げられた映像の中で一体化。特に幻想的な楽曲(作曲・Ko Tanakaさん)に彩られた『謳う死神』での、俳優たちの演技が炸裂するクライマックスが圧倒的です。

配信を支える裏方は、全員が俳優もしくは俳優経験者。コロナ禍で公演中止が続く中、作・演出の永野拓也さんが少しでも彼らの収入を支えることができればと考えたことに起因しています。メンバーは一から配信技術を学び、回線トラブルも臨機応変に乗り越えるまでに成長。

落語以外にもジャンルを広げてゆくのかなど、今後の展開に注目です。コメント動画では『謳う死神』上演時のスタッフ11名のうち3名が登場。後半はクライマックス場面の特別映像です!

主演男優賞:田邊真也『ロボット・イン・ザ・ガーデン』

劇団四季が16年ぶりに手掛けたオリジナル一般ミュージカル『ロボット・イン・ザ・ガーデン』で、両親を事故で亡くし、心を閉ざした主人公ベンを(執筆時点までシングル・キャストで)演じているのが、田邊真也さん。

妻からはガラクタにしか見えない壊れかけのロボット、タングに注ぐ視線がこの上なく優しく、彼を直してやるため世界を股にかけた長大な旅に出るという突飛な行動に説得力を与えています。

また数々のストレート・プレイで台詞術を磨き上げてきた田邊さんとあって、歌唱においても“聴き取り可能度”がほぼ100%。主題歌「ロボット・イン・ザ・ガーデン」では、小声になる終盤の「君と僕が出会った訳を知りたいよ 答え探しに」まで、すべての言葉がクリアに耳に届き、タングへの思いがつぶさに伝わってきます。(参考記事)

主演女優賞:咲妃みゆ『シャボン玉とんだ宇宙(ソラ)までとんだ』

名もない男女の恋が、宇宙人を巻き込んだ壮大な物語へと発展していく音楽座の代表作が、シアタークリエに登場。初代ヒロイン役の土居裕子さんはじめ、音楽座出身の俳優を含む多彩なキャストの中でヒロインの佳代を演じたのは、宝塚歌劇団出身の咲妃みゆさん。

虐待されて育った少女スリの佳代が、不器用な青年と出会って幸せをつかみかけるも絶望のどん底に突き落とされて……という波乱万丈の人生を、体当たりで演じ切りました。

すさんだオーラを発していた序盤から、次第に表情豊かな女性へ。劇中、繰り返される「虹色のシャボン玉 宇宙(ソラ)まで飛ばそう」のフレーズで透明感あふれる歌声を響かせつつ、一つの愛を貫き通した終盤の姿には神々しい輝きがあり、観る者の心を強く揺さぶりました。(参考記事)

助演男優賞:内田紳一郎『Fly By Night~君がいた』、吉田広大『RENT』

1965年、アメリカ東海岸で起こった大停電を背景に、都会の片隅でもがく人々を描くオフ・ブロードウェイ・ミュージカル『Fly By Night』。

“訳アリ”なキャラクターがひしめくなか、内田紳一郎さんが演じたクラブルは、主人公が働くデリの経営者。淡々とサンドイッチを作り、その歌詞は「マヨネーズ、肉、チーズとレタス……」の繰り返しです。

経歴も“大戦中は航空管制官をしていた”というだけで、単に雇い主というだけの存在で終わるかと思いきや、終盤に大停電が起こると大変身。渋滞した道路に繰り出し、「進め! 止まれ!」と管制官時代さながらに交通整理を始めるのです。生き生きと、心から幸せそうに……。

内田さんの雑味のない演技によって、誰もが自分の人生の主人公であり、一瞬であっても“輝く時間”は必ず訪れるという、しみじみとした余韻が残りました。(参考記事)

プッチーニのオペラ『ラ・ボエーム』を、1990年代初頭のNYイースト・ヴィレッジに舞台を移し、ジョナサン・ラーソン(作詞作曲・脚本)がミュージカル化した『RENT』。家賃(RENT)を支払えないほど困窮する主人公たちから“裏切者”扱いされているのが、もとはロフトの住人の一人で、大家の娘と“逆玉の輿婚”を果たしたベニーです。

敵役的に見えることも多いこの役を、吉田広大さんは理性的に演じ、“サイバーアート・スタジオを作る”という夢を語る(歌う)姿にも説得力、そして元・仲間たちに理解されない寂しさが感じられます。

物語を多面的にとらえるきっかけを作るとともに、「You’ll See」でのちょっとした音の修飾などで抜群の歌唱力を発揮。音楽的にも強い存在感を示しました。(参考記事)

助演女優賞:木下晴香『プロデューサーズ』、堀内敬子『アナスタシア』

“史上最低のミュージカルを作って儲けよう”と企むプロデューサーたちを描き、トニー賞12部門を受賞したミュージカル・コメディ『プロデューサーズ』。今回の日本語版では福田雄一さん演出のもと、キャストが一致団結して“おバカな笑い”を追求しましたが、その中で独自の魅力を放っていたのが、北欧出身の女優ウーラ役、木下晴香さんです。

お色気たっぷりに主人公たちを悩殺し、英語が堪能でないにもかかわらず秘書・受付嬢として雇われるという役どころですが、木下さん演じるこのウーラには優雅さが漂い、おバカな展開も余裕で楽しんでいるよう。作品を“お下品一辺倒”から救いつつ、大人可愛い衣装の数々もすっきり着こなし、誰から見ても魅力的に映る存在となりました。(参考記事)

ロシア皇帝の末娘が虐殺を逃れたとする「アナスタシア伝説」をもとに、記憶を失ったヒロインが強い意志でアイデンティティを回復、新たな一歩を踏み出してゆくまでを描く『アナスタシア』。

時代の波に翻弄されながらも生き延びてゆく人々の中で、ずば抜けた弾けっぷりを見せたのが、堀内敬子さん演じる伯爵夫人リリーです。マリア皇太后に仕え、故郷喪失という心の痛みを抱えながらパリで生きる彼女は、同胞貴族の集まりで歌い踊り、ぱっと憂さ晴らしをするバイタリティの持ち主。

彼女が中心となって華やかに展開する2幕のナンバー「過去の国」は、物語に新たな膨らみを与えると同時に、先を見通しにくい今という時代を生きる観客を力強く勇気づけました。(参考記事)

ベスト・カップル賞:中川晃教&ソニン『ビューティフル』

「君のともだち」など、数多くのヒット曲で知られるキャロル・キングとジェリー・ゴフィン(作詞家)、シンシア・ワイル(作詞家)とバリー・マン(作曲家)という二組のソングライター・カップルの、キャリアと愛の軌跡を描くミュージカル『ビューティフル』。

キャロルが妊娠したことをきっかけに17歳という若さで結婚し、次第にジェリーと価値観の相違が生まれてゆくのに対して、シンシアとバリーはお互い愛し合いながらもすれ違い、そのまま別離か……と思われますが、年月をかけて確かな絆で結ばれてゆきます。

神経質でシンシアにぞっこんなバリーを人間味たっぷりに演じる中川晃教さん、知的で自立しているがどこかで愛を求めているシンシアをスタイリッシュに演じるソニンさんが、カップルの紆余曲折をリアルに描き、時間をかけて育む愛もまた良きもの、と感じさせます。(参考記事)

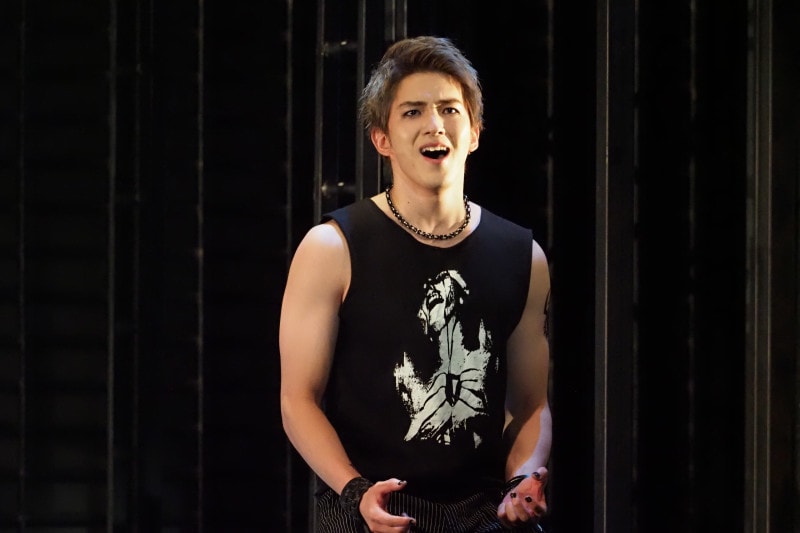

新星賞:甲斐翔真『RENT』、田村芽実『CALL』

「日本のミュージカル界の未来を託したい若手」として今年、ご紹介したいのが、甲斐翔真さんと田村芽実さんです。『RENT』で甲斐翔真さんが演じたロジャーは、恋人に死なれ、自身もHIVポジティブであるミュージシャン。ある程度人生経験を積んだ上で生きる気力を喪失した人物として表現されることが多いところを、甲斐さんのロジャーは焦燥感の中で生き急ぐような、“青い”人物像が鮮烈です。

とりわけ「Goodbye Love」での、ミミとの口論で感情が爆発するくだりでの魂の叫びには、歌唱、そして演技を超えたものがあり、役の中に没入してゆく潔さ、役者という仕事への確かな覚悟が感じられます。

動画コメントでは『RENT』の思い出、最近作『マリー・アントワネット』で感じたこと、5月に出演する『ロミオ&ジュリエット』、そして今後のビジョンを語ってくださっています。

一方、配信ミュージカル『CALL』で、三姉妹バンドの末っ子ミナモ役に命を吹き込んだのが田村芽実さん。廃墟を探索し、謎のキャラクター、ヒダリメとともに“劇場という場所”に思いをはせる無垢な少女を、好奇心を全身にみなぎらせながら演じ、「ねえ、静寂……あたしの声の反響を澄んだ空気で包み込んで、風にのせてどこか遠くまで運んでくれない?」など、三浦直之さんによる詩的な台詞を一つ一つ丁寧に発声。

観る者を物語世界へといざない、劇場という場への強烈な憧れを掻き立てました。音声コメントでは『CALL』の思い出、最新作『イン・ザ・ハイツ』、そして表現者として目指していることを語ってくださっています。

アンサンブル賞:『ローマの休日』、『SUNDAY』

往年の名作映画を1998年、世界で初めてミュージカル化し、東宝のオリジナル・ミュージカル史を開いたといわれる『ローマの休日』が久々に上演。メイン・キャラクターのみならず、ローマっ子たちを演じるキャストの生き生きとした姿が、作品の空気感に大きく貢献しました。

クライマックスは映画で有名な“ベスパ”のシーン。王女と新聞記者のジョーに大迷惑を被り、市民たちは最初、怒り心頭ですが、ジョーが苦し紛れに「結婚式に急いで向かうため、こんなことになってしまった」と言い訳したところ、結婚という言葉に大喜びして去ってゆく姿が何ともおおらか。

俳優たちがそれぞれに練習していたというイタリア語の捨て台詞も効果的です。コロナ禍で世界がさまざまな制限を経験し、誰もが生きにくさを感じるなかで、市民たちの寛容なありようがいっそう素敵に、感動的に映るシーンとなりました。(参考記事)

『SUNDAY』写真提供:音楽座。なお、本作は3月28日~4月4日までVRオンデマンド配信を行う。詳しくはこちら。

一方、音楽座のミュージカル『SUNDAY』は、アガサ・クリスティの心理ミステリ『春にして君を離れ』を舞台化した異色作。満ち足りた日々を送る弁護士夫人が、自分の人生を振り返るうち疑念に囚われ、全てが崩れてゆくという物語です。

舞台版ではゲッコーというオリジナルキャラクターが、『エビータ』におけるチェのように主人公を客観的に眺める傍らで、アンサンブル・キャストが八面六臂の活躍。各場に登場する多数の人々を演じるのに加え、黒子的に登場したり、ゲッコーの台詞を可視化するようにコンテンポラリー・ダンス的なムーブメントを見せたり。

とりわけ、ゲッコーが人間の性(さが)を語る側で、争い、自滅する人類を象徴的に描くくだりに迫力があり、抜群のチームワークが感じられます。(参考記事)