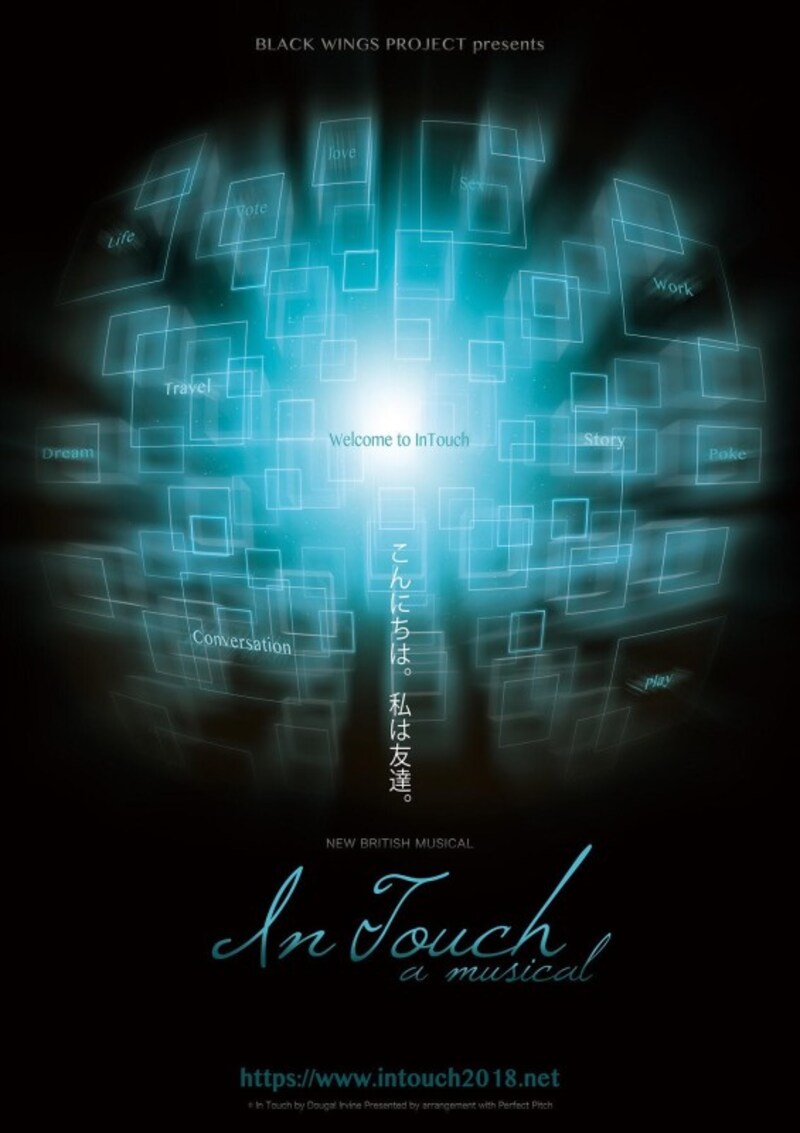

近未来を描くロンドンの佳作を日本初演『in touch』

8月17~18日=水戸芸術館ACM劇場、8月30日~9月2日=シアタートラム

【『in touch』見どころ】

英国の作詞作曲家・脚本家ドーガル・アーバインが書き、2009年にオフ・ウェストエンドで初演された舞台が、15年の日本初演に続き、菊地創さんの演出で上演。環境破壊で外出できなくなってしまった“そう遠くない未来の地球”で、in touchという仮想空間でのコミュニケーションに耽る人々と彼らの分身、アバターたちが繰り広げるドラマが、ロック・テイストのナンバーに彩られながら描かれます。

人間はヴァーチャルな触れ合いだけで幸福を感じられるものなのか、そしてもしもAIが自ら、欲望を持ち始めたとしたら……。2018年の今となっては“奇想天外なSF”というより“切実な予言”のようにも映る問題作を、根本正勝さん、麻生かほ里さん、三森千愛さん、新田恵海さん、田村良太さんら、ミュージカルからストレート・プレイ、声優界……と、幅広いフィールドから集結したキャストがどのように見せるか期待されます。

観劇レポート:人類の不安と希望をエネルギッシュに描く“近未来”ミュージカル

地球規模の大気汚染で外出がままならず、人々のネット依存が進行している近未来。マーリンの家と電脳空間の「インタッチ」、そしてアメリカ人青年デイビッドの部屋を舞台に、ドラマは展開してゆきます。

“ベイビーメイカー”を巡り、信仰心厚い夫ショーセフと言い合いになったマーリンは、現実から逃避するようにPCを開く。ヴァーチャルな世界「インタッチ」で、彼女は“ジェーン”というアバター(ネット上の分身)を使い、“友達”という名のアバターと親しくなって行く。いっぽう、とあるマンションの一室では、住人である若者デイビッドが、画面上のAIアシスタントと喋りながら「インタッチ」にログイン。オンラインでは“大統領”として人気を集めるも、実はリアルな人間関係が苦手な彼は、トイレットペーパーを求めて訪れた隣人ミーガンに惹かれつつ、わざとすげなくしてしまう。

そんなある日、「インタッチ」で誤作動が発生。”愛“への興味をきっかけにプログラムは自我に目覚め、やがて制御不能な存在へと変貌してゆく……。ネット依存、人工知能の暴走、環境問題に生命の創造。現代社会の懸案事項がそれぞれ、少しだけ深刻化した“そう遠くない未来図”の中で、物語はスリリングに展開。演出家・菊地創さんのもと一丸となったカンパニーによって、エネルギッシュに運ばれてゆきます。特に田村良太さんをリードボーカルに、10名以上のアバターたちが「インタッチ」の魅力を歌い踊る冒頭ナンバーの躍動感、アバターたちが順に隣のアバターの頬に触れてゆくことで、自我の目覚めが伝染してゆく様を表したアナログかつ繊細な手法が出色。

SF的物語をリアルに魅せるキャスト

ある意図を秘めてジェーンに近付く“友達”をミステリアスに、そして終盤は骨太に演じる田村良太さん、ヴァーチャルな世界における“セレブ”な自分と現実の落差が激しいデイビッドをリアルに見せる安達勇人さん、率直な言動でデイビッドに知らず知らず影響を与える隣人ミーガンを溌溂と演じる新田恵海さんも印象的です。

もうお一方、AIアシスタント(かつてマイクロソフト・オフィスのアプリケーションに登場したヘルプ・アシスタント、イルカのカイルのような存在)のトニー役で、動きにぎこちなさをプラスし、“人間ではない何か”の不気味さを醸し出す塚本拓弥さんも好演。小澤時史さん率いる5人編成バンドの音色も力強く、一見、奇想天外な物語世界をぐっと身近に引き寄せています。ミドル以上の客層も多く見受けられた今回の公演。敢えて謎めいた部分も残された作りが、鑑賞後にきっと誰かと語り合いたくなる“噛み応え”として、幅広い層の支持に繋がったのかもしれません。小規模でもダイナミックな作品は創り上げられるという、一つの好例となった舞台です。

【ジェーン役・三森千愛さん、“友達”役・田村良太さんインタビュー】

“人と人との繋がり”を掘り下げながら

“アバター”役を練り上げる

田村良太 東京都出身。13年『レ・ミゼラブル』でミュージカル・デビュー。『bare』等の舞台、ライブ活動でも活躍。10月に『深夜食堂』に出演。三森千愛 茨城県出身。劇団四季に入団、『ライオンキング』で女性シンガー・ソロを勤める。08年退団後、『ミス・サイゴン』『メリー・ポピンズ』等に出演。(C)Marino Matsushima

三森千愛さん(以下・三森)「私は『どうぶつの森』で遊んだことがあります。『セカンドライフ』にも登録したけれど、操作が難しかったのと外国の方の登録が多く、日本語で交流できなかったので長続きはしなかったですね」

田村良太さん(以下・田村)「『アメーバ・ピグ』はやったことがあります。あと、海外の戦闘系のアプリを試したら、登録して2分ぐらいで殺されてしまいました(笑)」

――では、本作のように仮想空間で見知らぬ同士が深い話をしてゆくということは“ありうるな”と感じられますか?

三森「ありうると思います。私も『アメーバ・ピグ』をやったり、スマホがそれほど普及していなかった頃はPCでチャットをしたこともありますが、仲が良くなってくると少しずつ深い話が出てくるようになりました」

田村「リアルな世界と同じで、だんだんお互いの素性がわかってくるんですよ。最近は状況も変わっているかもしれないけど、僕がやってた当時はいろいろなものを抱えている人が多かった印象があります」

――本作の台本を読んでの第一印象は?

三森「私は(自分が演じる)ジェーンの目線で主に読んだのですが、オンライン上のキャラクター(アバター)と実在する人間の違いをどう表現するのかな、と思いました」

田村「演劇的な作品だと感じました。ミュージカルにはシンプルなストーリーの作品が多いけれど、本作は込み入った物語で、複雑な葛藤や関係性が描かれているなと、演じるのが楽しみになりました。僕は人と人の繋がりを描く作品が好きで、本作もオンライン上とはいえ、人と人との繋がりを掘り下げているし、オンラインを使うことで逆に心の機微が浮き彫りになっている。心が動く台本だと思います」

――オンライン上ではアバターたちがざっくばらんに交流していて、世界はそこで完結しうるように見えますが、ある瞬間に彼らは想念だけのコミュニケーションに満足できなくなり、ドラマが大きく動くのですね。

三森「文字だけだった交流に感情がともなっていくうち、アバター自身、もっとあたたかいもの、ぬくもりを求め始めたのでしょうね。人に触れたときのあたたかさとか、息遣いを感じたいという欲求は、いつの時代も変わらないような気がします。今の時代ではまだ本作のようなことは起こっていないけれど、AlexaとかSiriのようなものはある。彼らが人の会話を聞くうち、意識を持つようになったらどうなるのかな。本作のように“求め”はじめてしまうのではないか、と想像してしまいます」

田村「テクノロジーが未発達というか、完成していない時代だからこういう物語が発想されるのかもしれないですね。僕は、最終的には“心”がありさえすれば、“体”は求められないような気もします。もし、相手の心の中がそのまま表示されるような画面が開発されたら、実際に会う必要はなくなるかもしれません」

――三森さんと田村さんが演じるのは、仮想空間で交流する“ジェーン”と“友達”という名のアバター。まず、ジェーンというアバターは、アイルランドに住むマーリンという40代女性のいわば“分身”ですね。

三森「はい、マーリンは(落馬事故で)下半身が動かず、彼女の“理想”としてオンライン上に現れるのがジェーンです。マーリンの意識なので、自我があるわけではなく、台詞も自分の考えで喋るわけではない。マーリン役(麻生かほ里さん)との“繋がり”を意識しながら稽古しています」

――いっぽう“友達”はちょっとミステリアスな存在で、自称、韓国に住む植物状態の男性のアバターということになっていますが……。

田村「はじめの読み合わせで、演出の菊地(創)さんが“このキャラクターが人間だと思う人? AIだと思う人?”と挙手を募ったんですが、そこで皆の意見が割れたんですね。台本上はどちらにもとれるように書いてあって、今回、僕の中では設定を決めましたが、事前には言わないほうがいいと思っています。御覧いただいて“あれはこういうことなのかな”と考えていただけたら、と」

三森「“友達”は“ジェーン”との交流を通して、現実の世界にいるマーリンに、DNAを使って子どもを作ることが出来る機械を送るんです」

田村「実は“友達”は、マーリンが子供を持てない状況なので、この機械に関心を持つのではないか、という思惑をもって(マーリンのアバターであるところの)ジェーンに近付くんですね」

三森「その機械をどうするか、が物語のポイントになっていくのですが、最後には、全く新しい社会が生まれるのかな、というところで終わるんです」

田村「興味深いよね」

――生身の人間ではない“アバター”という存在を、どう演じていらっしゃいますか?

三森「例えばオーディオ・アニマトロニクス(TDLのカリブの海賊のように、音とシンクロして動くようディズニーが開発したロボット)のような動きなど、いろいろな表現を試した結果、今回は自然な(人間的な)動きに落ち着きました」

田村「でも若干の違和感は残してるよね」

三森「バグってしまったり、断片的な言葉で話すことでアバターらしさを表現したり」

田村「あと顔文字を使うので、喋りながら急に笑顔になったりとか」

三森「私たち以外にもアバターはいろいろ登場するのだけど、それぞれに会話の表現も衣裳も異なります。昨日、衣裳合わせがあったのですが、これはユーザーがどんどんアイテムを追加したくなった結果なんだなと思えるような統一感のないものだったり、これは絶対“おじさんユーザー”が理想の女の子を作ろうとしてるなと思えるものだったりして、すごく面白いですよ」

田村「女子高生の妖精、とかね(笑)」

――楽曲はいかがでしょうか?

田村「いわゆるミュージカル的な曲と、コーラスなどが風変わりな曲が混在しています」

三森「(実在する)人間のナンバーはストレートな印象ですが、私たちが歌う曲は不協和音が多いんですよ。歌っていて、正解なのかが分からない(笑)。でもそれがそのシーンを絶妙に表現しているんですよね」

田村「ソンドハイムのような“癖になる”音楽です」

――今回、ご自身の中でテーマにされていることはありますか?

田村「僕は常に、お客さんの心を動かしたいというテーマを持っています。“友達”役はアバターだけど、一番“繋がり”を求めていて、ナンバーの中では葛藤も語っているので、実は一番愛情を感じられる役なんじゃないかな。(『レ・ミゼラブル』の)マリウスのように情熱を燃やせる役だと思うので、熱く生きたいと思っています」

三森「ジェーンのユーザーであるマーリンは、他者との繋がりも求めるし、生きるということに執念を持っている人物。劇中、『ティル・ナ・ノーグ』という、アイルランド神話をモチーフにしたナンバーで、“愛を持つ戦士が死に、愛を持たない姫が生き残る”というくだりがあるのですが、マーリンはこの姫がいい、というんですね。ジェーンを介した彼女の交流を通して、愛とは何だろう、そして生きるってどういうことかと、一緒に考えていただけたらと思いながら稽古しています」

――環境破壊の話が出てきて、地球の未来に対して悲観的な側面も描かれる作品ですが……。

田村「未来を描いてるようで、人間がどうやって生き、繋がっていくのかという(普遍的な)テーマを描いている作品で、興味深く御覧いただけると思います。数年前に書かれた作品だけど、モチーフは今、ますます身近になっていると感じますね」

三森「もしかしたら人類は一度衰退してしまうかもしれないけど、そこからまた新しい未来が生まれる、という希望が見えてくるといいなと思います」

田村「“友達”という存在の在り方も含めて、観方が一つにとどまらない、ミュージカルというより“演劇”的な作品かもしれません。もし自分だったらと、いろいろ想像しながら御覧いただければと思います」

――プロフィールについても少しうかがいますが、三森さんは何がきっかけでミュージカルの道へ進まれたのでしょうか?

三森「もともと家族で舞台を観に行ったり、『サウンド・オブ・ミュージック』などのミュージカル映画のビデオを見たりしていたのですが、高校3年の時に『ライオンキング』を観て“これ、やりたい!”と思い、志すようになりました」

――後年、劇団四季でその『ライオンキング』にも出演されましたね。

三森「はい、でもいただいた枠が地声で(声量を)かなり出す役で、声帯結節ができてしまい、手術を受けるため退団しました」

――最近では『メリー・ポピンズ』(特集記事はこちら)での明るく大らかな母親役が印象的でした。

三森「一生やっていたかったほど(笑)楽しかったです。この作品も映画版を子供の頃から観ていて大好きでしたし、何よりお客様が皆さん笑顔で帰って下さって。以前、田村(良太)君や綿引さやかさん、杉山有大さんとボランティアでネパールに行ったことがありまして、孤児やチベット難民のためにショーをやったんですね。そこで子供たちの純粋な笑顔を見て、この幸せのために私は歌をやっているんだと感じたのですが、それに近いものを『メリー・ポピンズ』では感じることが出来ました」

――田村さんは初・ミュージカルが『レ・ミゼラブル』(特集記事はこちら)だったのですね。

田村「ミュージカルには全く興味がなかったんですが、ボーカルグループをやっていた時に、他のメンバーが本番前なのに心あらずという状況で、“『レミゼ』のオーディションがあるんだよ。お前も受けたら?”と言われて、とりあえずキーが近いアンジョルラスで応募したら、歌って2秒で“君はマリウス候補だね”と言われまして。練習して聴いていただくことを繰り返して、運よく出演することになりました。それまで歌で伝えたかったことが、高いクオリティで『レ・ミゼラブル』では表現できて、ミュージカルというものにやりがいを感じましたね」

――もともとジャズのような自由な音楽に興味がおありだったようですが、決まりごとの多いミュージカルの音楽に抵抗感はなかったですか?

田村「ありましたね。キーが変えられないので、自分の気持ちのいい声域で歌えないつらさはありました。でも役に応じてキーが表現するものがあるということがわかって、面白さも感じました。作品によっては楽譜に“ここはアドリブ”と書かれているものもあって、実は今回の『in touch』でもアドリブがあるので、どう歌おうかと日夜ニヤニヤしています(笑)」

――お二人はどんな表現者でありたいとお考えですか?

三森「ミュージカルにとどまらず、歌であれ、ストレート・プレイであれ、幸せを感じられる時間、笑顔になれる時間を提供できるような人になっていきたいです」

田村「お客様が楽しいと思えるものをやりたいと思っています。つまらない作品には出たくないし、『レ・ミゼラブル』のようにお客様の心を動かせるもの、自信を持ってお勧めできるものに出たいですね。そういう生き方の中で今回『in touch』を選んだので、きっと楽しんでいただけると思っています」

『in touch』公式サイト

*次頁で『コーラスライン』をご紹介します!